MBC PD수첩 '죽어도 좋아-운동중독'편 방영

웰빙 열풍을 타고 운동에 대한 관심이 부쩍 많아진 가운데, 운동에 ‘미친’ 중독자들도 늘어나고 있다. 운동에만 열중하는 ‘운동 중독자’들은 각종 신체질환에 시달리는 것은 물론, 급기야 사회활동과 가정생활까지 지장을 받기에 이른다. 최근 심심찮게 들리는 운동 중독자들의 사망사고는 이런 부작용의 극단적인 예다.

MBC ‘PD수첩’은 운동 중독자들의 실태를 취재한 ‘죽어도 좋아-운동중독’편을 4일 오후 11시 5분 방송한다.

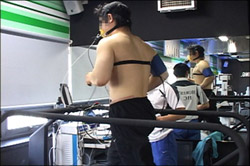

120kg이 넘던 서 모씨는 체중을 줄이고자 하루 4시간씩 웨이트 트레이닝과 유산소 운동에 열중했다. 살은 뺐지만 과도한 운동으로 허리 디스크와 관절염을 앓게 됐고 급기야 이틀에 한번 꼴로 기절을 했다. 그러나 기절이 서 씨에겐 운동의 희열이다. 닭가슴살과 단백질 보충제만을 먹고 사는 서씨는 데이트를 하다가도 운동을 하러 가는 ‘중독자’다.

마라톤 중독자 이 모씨는 매주 마라톤 대회에 나가며 100회 완주를 목표로 한다. 인대를 다쳤지만 부상도 뛰어야 낫는다고 믿는 이씨에겐 3시간 풀코스 주파를 목표로 달리기를 멈추지 않는다. 건강을 위한 운동이 오히려 병을 키우는 부작용을 낳고 있었다.

프로그램은 대부분의 운동 중독자들이 하루라도 운동을 못 하면 초조함과 불안감, 짜증 등 금단현상을 보이는 데 주목한다. 장거리 달리기 선수들이 극단적인 고통을 뛰어넘어 희열을 느낀다는 이른바 ‘러너스 하이’의 베타 엔도르핀 호르몬이 그 원인. 이 호르몬과 운동중독과의 연관성을 실험을 통해 밝힌다.

또 최근 무분별한 웰빙 열풍, 살빼기 열풍에 휩싸여 건강을 위해선 반드시 많은 운동을 해야만 한다는 잘못된 인식도 지적한다. 올림픽 마라톤 금메달리스트인 황영조씨는 “선수들도 풀코스 완주는 1년에 2차례만 한다”며 “매주 풀코스를 뛰는 과도한 운동은 건강에 도움이 되지 않는다”고 말한다. 자칫 죽음으로까지 이어질 수 있는 과도한 운동의 폐해를 짚어보고 그 대안을 찾는다.