우리역사 과학기행- 문중양 지음, 동아시아 펴냄<br>"근대 서구과학 패러다임으론 한국 전통과학 이해 힘들다"<br>첨성대·천하도 등 역사속 유물 독특하고 새로운 해석 들려줘

최무선의 ‘주화(走火:화약무기)’, 장영실의 ‘자격루’, 허준의 ‘동의보감’... 듣기만 해도 뿌듯한 선조들의 빛나는 과학적 문화유산이다. 이는 우리 과학문화의 우수성을 확인하고, 역사를 통해 오늘의 과학 대중화에 효과적인 도구로 활용되고 있다. 하지만 당시 정치적, 경제적 분석이 뒷받침되지 않는다면 전통 과학은 왜곡되기 쉽다.

시대적 상황과 문화적 가치를 바탕으로 우리의 역사적 전통과학에 대한 이해를 돕는 책이 나왔다. 지난해 계산통계학과 출신으로 서울대 국사학과 신임교원으로 채용돼 세간의 이목을 끌었던 저자가 10년 넘게 연구 해 온 역사에 등장하는 과학유물에 대한 역사적 가치를 풀어냈다.

현재 교육과정이 모두 서양식 과학지식과 기술로 채워져 있어 정규교육을 받은 일반인이라면 전통과학의 많은 부분을 미신이나 주술 정도로 치부하기 십상이다. 저자는 우리의 전통과학을 서양의 근대과학적 시각으로 봐서는 안된다고 주장하며 이에 대한 근거를 토마스 쿤의 ‘패러다임’ 이론 중 서로 다른 패러다임 사이의 ‘공약 불가능성’에서 빌어왔다.

과학유물이 지닌 과학적 사실들이 서양의 것과 비슷할지 모르나 패러다임의 중요한 구성 요소인 과학적 개념과 범주와 자연관이 전혀 다르기 때문에 근대 과학적 패러다임으로는 한국의 전통과학을 이해하기 힘들다는 것이 요지다.

이 같은 논리로 접근해 첨성대는 단순한 천문관측 구조물이 아니라 하늘의 뜻을 묻고 요사한 기운을 살폈던 종교적 제단 기능도 갖고 있었으며, 임진왜란의 일등공신은 거북선이 아니라 조선 수군이 보유한 대형 화포와 판옥선이었다고 저자는 분석했다.

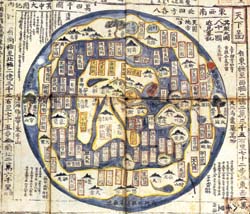

조선 사대부들의 독특한 세계상을 들여다 볼 수 있는 천하도(天下圖)는 당시 지식인들의 세계관에 대한 ‘패러다임 전환’이 어떻게 일어났는지를 구체적으로 확인할 수 있다. 17세기 선비들이 지녔던 지도책의 첫 머리에 삽입된 천하도는 중국, 일본 등 세계 어느 곳에서도 유례를 찾아볼 수 없는 세계지도로 중국 중심의 지도에 신선적이고 도가적인 내용을 담고 있다.

조선후기 지식인들은 당시 중화주의적 세계관을 포기할 수 없었으며, 그렇다고 눈 앞에 등장한 파란 눈의 선교사들이 살고 있는 지구 반대편을 부정할 수도 없었다. 이들은 단순히 서구의 지도를 받아들이는 것 대신 사회의 기반이 됐던 유교적 세계에 당시 금기시됐던 비유교적 세계를 접목시켜 기이한 시계지도를 만들었다는 분석이다.

전통과학의 소멸과 근대 과학의 등장이 역사 속에서 한 순간에 이루어진 것이 아니라 복잡한 과정을 거쳐 일어났다는 사실을 잘 보여준다. 이는 패러다임이 전환하기까지 신ㆍ구의 사상적 대립이 팽팽하게 전개된다는 토마스 쿤의 패러다임 이론이 뒷받침해 주고 있다. 그 밖에도 신라 석불사 석굴, 벽화에 새겨진 고구려 천문도, 조선의 훈민정음, 측우기, 앙부일구 등 다양한 과학유물에 대한 명쾌한 해석이 당시의 역사적 배경과 함께 펼쳐진다.

책은 풍부한 역사적인 근거자료를 바탕으로 한 여러 편의 논문을 읽는 듯 하지만, 과학자적인 치밀함과 인문학자적인 글쓰기가 조화를 이뤄 어렵지도 그렇다고 지겹지도 않다. 우리 유물에 대한 새로운 해석이 놀랍고 즐거울 따름이다.

과학에 대한 인문학적 분석을 통해 서양 과학의 패러다임과는 딴판인 우리 전통과학의 패러다임에 대해 알고 싶은 독자들에게 책을 권한다.