|

최근 대학이나 공공 연구기관 연구자 사이에 그래핀(탄소원자로 만들어진 원자 크기의 벌집 형태 구조를 가진 신소재), 나노(10억분의1m) 등 신소재 연구개발(R&D)이 '붐'이다. 정부가 신소재 개발을 중점 과제로 삼으면서 연구자들이 너도나도 뛰어드는 것이다. 익명을 요구한 한 물리학 교수는 "신소재 개발이 중요하더라도 한 분야에 연구자들이 몰리는 것은 연구 다양성을 해친다"고 꼬집었다.

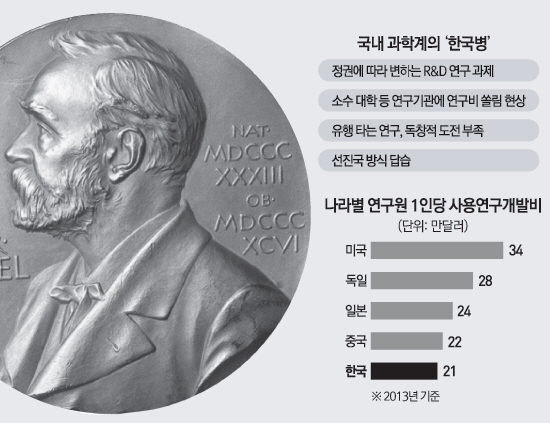

올해도 노벨상 과학 분야의 수상자를 내지 못한 과학계에서 위기감이 고조되고 있다. 특히 21번째 노벨상 수상자를 배출한 일본, 첫 과학 분야 노벨상을 거머쥔 중국 등과 비교되며 유행 타는 R&D, 후발주자형 과학정책 등 '한국병'을 고쳐야 한다는 목소리가 커지고 있다.

실제로 연구 일선에서는 정부 R&D 정책의 일관성이 부족하다고 비판한다. 연구과제가 정부의 정책변화에 따라 갑자기 바뀌거나 있던 연구과제가 사라지는 경우가 여전히 빈번하다. 신소재 개발이 뜬다고 우르르 몰려드는 'R&D 유행' 현상이 나타나는 것도 이런 까닭이다. 연구비를 받아야 연구를 지속할 수 있고 당장 성과를 거둬야 다음 연구를 지속할 수 있기에 이런 현상이 발생하는 것이다. 그나마 연구비 총액도 다른 나라에 비하면 적다. 지난 2013년 기준 한국의 연구원 1인당 사용 연구개발비는 약 21만달러로 미국(34만달러)과 일본(24만 달러) 등에 뒤처지고 22만달러인 중국에도 뒤진 상황이다.

그나마 있는 자원도 소수 대학이나 연구소에 쏠린다. 국회 교육문화체육관광위원회의 김태년 새정치민주연합 의원에 따르면 지난해 중앙정부가 223개 4년제 대학에 지원한 연구비 3조9,744억원 중 62%(2조4,640억원)가 서울대·연세대·고려대 등 상위 20개교에 몰린 것으로 나타났다.

연구단이나 그룹을 만들 때 학교와 전공을 가려 뽑는 '폐쇄주의'도 국내 과학 경쟁력 하락의 원인으로 지목된다. 같은 학교 출신이 아니면 그룹에서 배제하거나 가령 물리 전공이 화학 분야의 연구를 하려면 받아주지도 않는 등 다른 전공 연구자를 배척하는 풍토가 여전하다는 것이다.

과학계와 과학 관련 정부기관 등의 전문가들은 이제 과학 '패스트팔로어' 전략에서 벗어나야 한다고 입을 모은다. 정책 일관성 부족, 연구비 쏠림 등은 근본적으로 '목표를 정하고 선진국을 따라가는' 후발주자의 전략에서 비롯된 부작용이라는 것이다. 신경호 한국과학기술연구원(KIST) 기술정책연구소장은 "우리나라가 압축 성장을 한 것처럼 과학 분야도 마찬가지다. 선진국이 만들어놓은 '보물지도'를 놓고 열심히 따라가기만 했다"며 "과거 양적 성장기라면 통했겠지만 앞으로는 오히려 경쟁력을 갉아먹을 것"이라고 말했다.

개인의 독창적 시도가 어려웠던 점도 요인으로 꼽힌다. 정광화 한국기초과학지원연구원장은 "노벨상은 잘하는 사람이 아니라 최초로 업적을 이룬 사람한테 주는 상"이라며 "엉뚱한 연구 분야에 도전할 사람을 보호하고 육성해야 하지만 지금같이 몇 년마다 정책이 바뀌는 상황에서는 불가능하다"고 비판했다. 정 원장은 "시설구축 중심의 과학기술 정책에서 과학자 개인에게 더 투자하는 방식으로 바뀌어야 한다"고 강조했다. 아울러 일선 교육현장에서 초중고교생들에게 '왜 과학과 수학을 배워야 하는지, 이를 어떻게 활용할 수 있는지'를 가르치는 방식으로 과학교육 문화가 변해야 한다는 점도 지적된다. /조양준기자 mryesandno@sed.co.kr