‘미국의 미래는 제조업에 있다. 보조금을 지급하고 수입 공산품에 관세를 매겨 국내산업을 보호해야 한다. 핵심 원자재 수출을 금지하고 발명에 대한 포상과 특허를 부여할 필요가 있다. 상품 표준 법령의 제정과 금융과 물류 등 하부 구조의 개발도 시급하다.’ 1791년12월5일 알렉산더 해밀턴 미국 재무장관이 의회에 제출한 ‘제조업에 대한 보고서’의 골자다.

보고서의 배경은 두 가지. 영국의 대외 기술 유출 억제와 자유무역 정책. 무역수지 흑자를 중시하는 중상주의에 따라 어떤 나라보다도 높은 관세를 유지했던 영국은 산업혁명으로 자신감을 갖고 1840년대 중반부터는 확실하게 자유무역으로 돌아섰다. 해밀턴은 자칫 영국에게 영원히 뒤질 수 있다는 위기감에서 보고서를 만들었다.

보다 현실적인 이유는 기술 장벽. 최근 출간된 ‘밀수 이야기(사이먼 하비 노르웨이 트론헤임대학교 교수 지음)’에 따르면 영국은 일찌감치 기술 이전에 빗장을 걸었다. 처음에는 섬유관련 인력과 장비의 해외 이전 금지부터 시작해 갈수록 적용 범위를 넓혀갔다. 특히 독립해나간 미국에 대한 기술유출에는 신경을 더욱 곤두세웠다. 미국은 이를 극복하기 위해 조지 워싱턴, 토머스 제퍼슨 등 1,3대 대통령과 벤저민 프랭클린, 알렉산터 해밀턴 등 수뇌부가 정부의 조직력을 동원해 밀수에 나섰다. 해밀턴의 제조업 보고서에 기술 개발과 특허에 대한 내용이 다수 들어간 것도 이런 이유에서다.

해밀턴은 이 보고서를 회심작으로 여겼다. 당시 나이 36세. 카리브해에서 태어난 사생아라는 난관을 극복하고 독학으로 입신양명해 워싱턴 장군의 부관과 변호사를 거쳐 미국의 초대 재무장관에 오른 그는 거칠 게 없었다. 이미 두 차례의 공공채무 보고서를 통해 큰 난관도 몇 차례나 넘은 경험도 있었다. 두 차례의 ‘공공채무에 관한 보고서’를 의회에 제출해 독립전쟁시 공공채무 해결과 중앙은행 설립이라는 업적을 이룬 그는 ‘제조업에 대한 보고서’는 쉽게 의회의 동의를 얻어낼 수 있을 것이라고 믿었다.

결과는 딴판. 의회의 반대에 막혔다. 연방파의 동지이며 오늘날까지 고전으로 통하는 ‘연방주의자 논고(the Federalist Paper·원래는 신문 기고문 모음집)’의 익명의 공동기고자인 제임스 메디슨(훗날 4대 대통령)까지도 반대하고 나섰다. 정치적으로 대척점에 있던 토머스 제퍼슨(당시 국무장관·훗날 3대 대통령) 등 주권파(州權派)의 반대는 더욱 심했다. 면화와 담배를 유럽에 수출하는 남부의 입장에서 ‘관세 부과=수출 상품 가격 경쟁력 약화’였기 때문이다.

제퍼슨을 비롯한 남부 출신 정치지도자들은 미국은 농업국가로 성장해야 한다고 믿었다. 노예 노동으로 생산한 면화를 비롯한 농작물을 수출하고 직물과 공산품을 수입하는 농업경제가 이상적인 국가 모델이라고 여긴 것. 남부 농장주들은 고율 관세를 ‘남부에 대한 갈취’라고 맹공격했다. 면화 같은 국내 수출품의 가격 경쟁력을 약화하고 유럽 사치품의 가격을 올려 이중 부담일 뿐 아니라 북부가 생산하는 저질 공업제품을 남부에 비싸게 강매하는 시스템이라며 분개했다.

결국 해밀턴이 죽을 때(1804년)까지 ‘제조업 보고서’는 제대로 실행되지 않았다. 관세율만 미세하게 상승한 정도다. 가장 먼저 해밀턴 보고서가 꽃피운 곳은 독일. 미국에 망명 중이던 프리드리히 리스트는 제조업 보고서에 영감을 얻어 독일에 ‘유치산업 보호론’을 심었다. 마침 후발 산업국가로서 철강과 기계 분야에서 정부의 보호를 받으며 성장한 프로이센은 고품질 제품을 수출하며 국제적인 명성을 얻었다. 독일 역사학파 경제학도 이런 과정 속에서 태어났다.

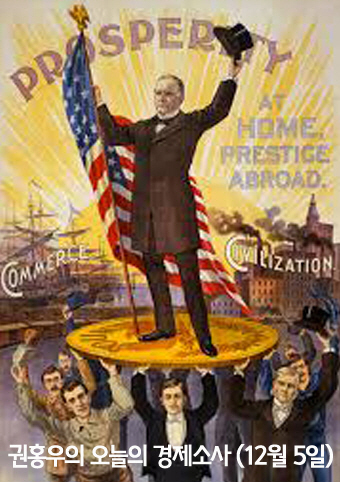

결투로 인해 50세 나이에 죽은 해밀턴의 ‘제조업 보고서’는 결코 죽지 않았다. 헨리 클레이 상원의원 등이 주도한 ‘미국식 시스템(American system)’으로 1820년대 초부터 되살아났다. 아메리칸 시스템이란 해밀턴 보고서의 내용과 거의 같았다. 구상 및 보고서 작성 제출과 실행이라는 차이가 있었을 뿐이다. 제조업 보고서의 실행인 미국식 시스템은 피를 불렀다. 관세법을 ‘증오의 법률’이라며 반대하던 남부의 반발은 끝내 남북전쟁으로 이어졌다.

패전으로 남부의 불만을 누른 에이브러험 링컨 대통령은 헨리 클레이가 남긴 정책을 그대로 따랐다. 금융사가 존 스틸 고든의 ‘월 스트리트 제국’에 의하면 링컨 대통령의 소속당인 휘그당을 계승한 미국 공화당은 오랫동안 고율 관세를 ‘상비약’ 쯤으로 여겼다. 링컨 이후 2차세계대전이 끝날 때까지 미국은 평균 40% 고율 관세를 유지하며 제조업을 키웠다. 미국처럼 오랜 기간을 고율 관세에 의존했던 나라는 처음이다. 대공황 직후에는 국내 산업을 더욱 보호한답시고 최고 400%에 이르는 스무트-홀리 관세법(Smoot-Hawley Tariff Act)을 제정해 세계적인 보호무역과 관세전쟁을 야기한 나라도 미국이다. 대공황 초반 이 법이 시행된 지 3년 만에 세계 무역은 3분의 1토막 수준으로 떨어졌다.

결국 미국은 ‘관세와 보조금이라는 사다리’를 타고 일등 공업국가에 오른 셈이다. 경쟁력을 갖춘 뒤 미국은 자유무역으로 돌아섰다. 다른 나라들의 관세와 보조금은 인정하지 않았다. 세상은 돌고 돈다고 했던가. 도널드 트럼프 당선자는 보호무역 신봉자로 알려져 있다. 잘 활용했던 울타리와 사다리를 남들이 이용할 것 같아 감췄다가 다시 꺼내려는 참이다. 트럼프가 정녕 후보 시절 발언대로 극단적인 자국 이기주의 정책을 행할 것인지 주목된다. 강행하겠다면 꼭 권하고 싶다. 미국 보호무역이 지나온 길을 보라고, 특히 대공황기 공화당 소속 허버트 후버 대통령의 정책 실패를 상기하라고.

/논설위원 겸 선임기자 hongw@sedaily.com