“한국의 4차 산업혁명 관련 규제는 최악입니다. 규제가 워낙 강하다 보니 새로운 제품을 개발해도 국내에서 시험을 할 수 없어 해외에서 시험하는 경우도 많습니다. 삼성이 스마트워치를 그렇게 개발하고 있고 헬스케어와 통신장비가 결합한 웨어러블 장치들이 단적인 예입니다. 벤처기업 중에는 아예 회사를 미국으로 옮기는 경우도 숱합니다.”

4차 산업혁명의 중요성이 강조되고 있지만 개발 현장의 여전한 구태에 대해 이민화 창조경제연구회 이사장은 이같이 지적했다. 그는 “미국·중국·유럽 등은 민간의 자유로운 분위기 속에 신제품을 얼마든지 만들고 실험하고 보완할 수 있는 반면 한국은 원천 차단돼 있어 산업경쟁력을 잃을 수 있다”고 경고했다.

한국의 신산업 규제는 전방위로 퍼져 있다. 한국경제연구원에 따르면 국내에서 자율주행차를 임시 운행하기 위해서는 고장감지장치·경고장치·운행기록장치 등을 탑재해야 하고 탑승자 수도 규제를 받는다. 반면 캐나다 온타리오주는 일반 운전면허증을 소지한 운전자라도 자율주행 표시 자동차 번호판을 등록한 차량이라면 운행이 가능하다. 네덜란드는 간단한 신청서만 작성하면 차종에 상관없이 자율주행자동차 시험운행을 허용하고 있다. 규제의 수준 차이가 하늘과 땅이다.

정부의 과도한 힘자랑은 정책금융에서도 여실히 드러난다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 한국 정부의 중소기업 대출 보증 규모는 국내총생산(GDP) 대비 4.06%로(2014년 현재) 그리스(9.24%), 일본(5.68%) 다음으로 많았다. 정부가 돈을 지원하면 당연히 민간에 영향력을 행사하는 구도가 형성되며 과도한 간섭은 오히려 혁신 중소기업을 낳지 못하는 결과로 연결됐다. 축구경기에서 정부는 판을 깔아주고 심판 역할만 하면 되는데 지금 정부는 선수가 언제 슛을 쏴야 하는지 등을 일일이 간섭하는 꼴이다.

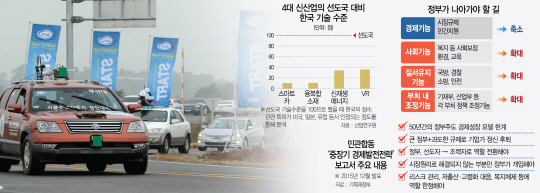

상황이 이렇다 보니 산업경쟁력은 미국 등 선진국에는 크게 뒤지고 중국 등 후발국에는 추격당하고 있다. 산업연구원에 따르면 4대 신산업 중 스마트카의 기술 수준은 1위 국가인 미국이 100점이라면 10점 수준이며 신재생에너지·복합시스템은 34점, 가상현실(VR) 등 실감형 콘텐츠는 36점에 불과하다. 융·복합소재 분야 세계 1위는 일본인데 일본이 100점이면 한국은 10점이었다. 세부적으로 VR 분야 플랫폼 기술은 미국(100점) 대비 한국은 81점, 중국은 72점으로 중국과 불과 9점 차이밖에 나지 않았고 융·복합 소재 중 탄소소재는 한국이 78점, 중국이 70점이었다.

전문가들은 탄핵으로 변화에 대한 국민 열망이 커진 지금이야말로 국가개조의 적기이며 정부 역할 재조정이 시급하다고 보고 있다. 경제학적으로 정부의 역할은 △시장을 규제하고 민간을 지원하는 경제 기능 △복지 등 사회 기능 △국방·치안 등 질서유지 기능 △부처끼리의 정책 조정 기능으로 분류된다. 1960년 개발경제계획이 시작된 후 경제 기능이 과도하게 컸는데 이제는 나머지 3개로 힘을 이동시켜야 한다는 지적이다. 박진 한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원 교수는 “예산과 공무원을 경제 기능에서 사회 기능, 질서유지 기능, 정책조정 기능 등으로 대이동시켜야 한다”고 강조했다.

물론 험로가 예상된다. 박근혜 정부 들어서도 수차례 규제개혁장관회의를 열었지만 기업이 느끼는 체감은 바닥이다. 박진 교수는 “공무원에게 맡기면 스스로의 영향력을 축소하는 것이므로 절대 성공할 수 없다”며 “개혁을 주도할 수 있는 대통령 직속 기관 신설을 검토할 만하다”고 제언했다. 김대중 정부 시절 기획예산처 산하에 정부개혁실이 있었고 환란에 따른 국민적 개혁 공감대, 대통령의 의지 등이 어울려 상당한 성과를 냈다. 노무현 정부 때 사라졌는데 벤치마킹할 만하다는 얘기다. 이수일 KDI 규제연구센터장은 “공장의 안전 관련 규정을 정할 때 정부는 현실도 모르면서 빡빡한 규제를 가해 현장의 걸림돌이 되고 있다”며 “현장을 잘 아는 것은 민간이므로 정부는 큰 목표만 정하고 나머지는 민간이 자유롭게 아이디어를 현실화할 수 있도록 역할을 조정해야 한다”고 조언했다.

/세종=이태규기자 classic@sedaily.com