‘공무원은 국민 전체에 대한 봉사자이며 국민에 대하여 책임을 진다.’ (헌법 제7조 1항)

‘공무원은 직무를 수행할 때 상관의 직무상 명령에 복종해야 한다.’ (국가공무원법 제57조)

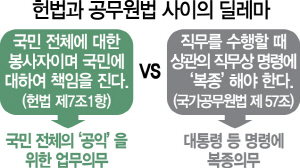

공무원의 의무를 규정한 대표적 규정들이다. 헌법에서는 공무원이 주권자인 국민으로부터 국가권력의 행사를 위임받았으므로 업무를 수행할 때 중립적 위치에서 ‘공익’을 위해 일해야 한다는 의미를 담고 있다. 국민 전체의 이익에 맞지 않는 업무를 하지 말라는 얘기다.

반면 국가공무원법 57조는 상관에 대한 명령 복종에 방점이 찍힌다. 이를 어길 경우 어떤 공무원이든 징계사유가 된다고 명시돼 있다. 관료들이 대원칙과 현실에서 갈등하는 이유로 이는 최순실 국정농단사태에서 여실히 드러났다. 김기춘 전 청와대 비서실장, 안종범 전 청와대 정책조정수석, 김종 전 문화체육관광부 2차관 등 수많은 고위직 공무원들은 헌법보다 공무원법 명령을 따랐다. 헌법을 무시하고 대통령과 그 측근에 대한 봉사자이자 대통령과 그 측근에 대한 책임만 졌다. 국민은 차순위였다.

이런 고위직 공무원들의 처신만으로 관료사회를 영혼이 없다며 무조건 비난만 할 수 있을까. 최순실 국정농단 사태 이후 ‘노(No) 할 수 있는 관료문화’가 만들어져야 한다는 목소리가 높다. 하지만 정무직인 고위공무원들이 과연 대통령의 명령을 거부할 수 있겠느냐는 근본적인 의문도 함께 제기되고 있다. 관료사회가 헌법과 국가공무원법 사이에서 선택의 딜레마에 빠졌다.

17일 중앙부처 고위관료인 A씨는 “현행 헌법과 국가공무원법 사이에 적지 않은 괴리가 있다”며 “국가공무원법에는 대통령의 명령을 따르라고 명시돼 있는데 과연 무엇을 우선해서 따라야 하냐”고 반문했다. 관료사회에서는 헌법보다 국가공무원법이 가까워 이를 따를 수밖에 없는 현실을 지적한 것이다.

이는 현재 중앙정부의 직제를 보면 의문이 풀린다. 대통령을 정점으로 대통령 비서실과 경호실, 국가정보원과 감사원을 상단에 두고 국무총리와 각 부처가 선단식으로 배치돼 있다. 특히 청와대 비서실 조직도를 보면 비서실장과 정책조정수석·경제수석 등 10개 수석 비서관실로 구성돼 있다.

대통령 지시가 떨어지고 비서실장과 수석비서관 회의를 통해 결정되면 각 부처가 일사불란하게 움직이는 구조로 개별 판단이 쉽지 않다. A씨는 “청와대에서 근무하다 보면 하루에도 100여개의 과제가 동시에 떨어진다”며 “대통령 말에 의심을 품고 판단할 수 있는 공무원이 몇이나 되겠느냐”고 했다.

물론 A씨의 말이 최순실 국정농단 사태에 대한 공무원들의 면죄부가 되는 것은 아니다. 하지만 대통령에게 모든 권력이 집중된 현행 제왕적 대통령제 아래서는 불가피한 측면이 있다는 지적이 나온다. 특히 대통령이 인사권을 가진 1급 이상 고위직 공무원들의 경우는 5년마다 부침을 겪는다. 이수영 서울대 행정학과 교수는 “정무직 공무원들은 정치적으로 임명되는 사람들”이라며 “정치적 중립성을 요구하기가 현실적으로 어렵다”고 말했다.

최순실 국정농단 사태 이후 관료사회가 선택의 딜레마에 빠지면서 이를 개정하려는 법과 제도 개선 움직임도 나타나고 있다. 지난 1월 국회에서는 기동민 더불어민주당 의원의 대표발의로 국가공무원법 개정안이 발의됐다. 공무원들이 위법한 직무상 명령을 거부할 수 있도록 한 내용이 골자다.

개정안은 ‘공무원의 복종 의무’를 규정한 국가공무원법 57조에 ‘직무상 명령이 위법한 경우 복종을 거부하여야 한다’는 단서를 추가했다. 또 이 같은 복종 거부로 인사상 불이익 처분을 받지 않는다는 점을 명시했다. 의원들은 제안 이유에서 “위에서 시키면 무조건 따르는 영혼 없는 공무원들의 무책임이 작금의 국정농단, 국기문란, 헌법 유린에 큰 역할을 했다”며 “이는 헌법 제7조 1항에도 위배된다”고 밝혔다.

이에 대한 관료사회의 평가는 엇갈린다. 경제부처의 B과장은 “최순실 국정농단사태와 문화계 블랙리스트 파문은 권력자들의 위법한 지시에 공무원들이 복종하는 과정에서 발생한 것”이라며 “법안이 통과되면 공무원들의 입지가 넓어질 것”이라고 말했다. 법으로 명시한 것 자체가 상징적 의미를 가진다는 얘기다.

반면 직무상 상하복종 의무가 약해지면서 업무가 제대로 돌아가지 않을 것이라는 우려도 커지고 있다. 정당한 명령에 대해서도 개개인이 자의적으로 위법 여부를 따지며 업무수행을 거부하거나 태만해질 수 있다는 지적이다. 나중에 문제가 생길 경우를 대비해 상사의 지시를 수첩에 깨알처럼 적거나 녹취하는 경우도 나타날 수 있다. 중앙부처의 C국장은 “위법성 여부를 판단하기가 실제로는 대단히 모호하고 어렵다”며 “상사가 지시할 때마다 일일이 따지고 든다면 조직이 어떻게 움직이겠느냐”고 했다.

그러나 이는 실제 현실화될 가능성이 높다. 기업들의 투자 애로 사항을 풀어주는 현장 프로젝트를 담당했던 경제부처 D과장은 “박근혜 정부 들어 11차례 열린 무역투자활성화 대책의 상당수가 최순실 국정농단과 연계돼 있고 기업들에 특혜를 준 것처럼 오해를 받고 있다”며 “앞으로 기업 관련 규제 완화 업무 추진이 어려울 것 같아 걱정”이라고 말했다.

정작 중요한 것은 법이 아니라 공무원들의 자세 그리고 그들을 움직이는 대통령과 측근, 즉 정치권력이라는 지적도 나온다. 중앙부처 고위관료인 A씨는 “최순실 사태와 청탁금지법(김영란법) 시행으로 우리 사회가 변하고 있다”며 “과거에 하던 방식대로 일해서는 국민의 눈높이를 맞출 수 없다는 게 시대적 요구”라고 강조했다. 그는 이어 “다만 앞으로 관료사회가 어느 선에서 일을 해야 하고 하지 말아야 하는지가 남은 숙제”라고 덧붙였다.

이수영 서울대 행정학과 교수는 “국가공무원법을 일부 개정한다고 해서 분위기가 크게 바뀌지는 않을 것”이라며 “기존 법과 제도를 원칙대로 운영하려는 문화와 공무원들의 노력이 더 중요하다”고 지적했다. 홍성수 숙명여대 법학부 교수는 “제도적 손질은 문제 해결의 시작에 불과하다”면서 “제도가 공정하고 제대로 작동하는지 시민사회가 강력하게 감시해야 한다”고 말했다.

/세종=김정곤기자 mckids@sedaily.com