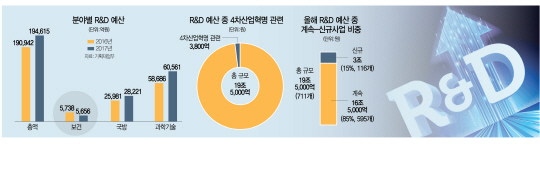

올 초 방문규 보건복지부 당시 차관은 복지부 내 국장들을 소집해 다그쳤다고 한다. 보건 분야가 의약품·실버산업 등에서 미래 ‘먹거리’가 될 텐데 관련 연구개발(R&D) 예산은 약 5,000억원으로 턱없이 부족하다는 이유에서다. 방 차관은 관성적으로 신청하던 예산만 기획재정부에 주문하다 보니 생긴 일 아니냐며 적극적인 R&D 예산 신청을 주문했다. 실제 R&D 예산 중 보건 분야는 5,656억원으로(원권연 대구가톨릭대 교수 분석) 지난해보다 오히려 81억원(1.4%) 쪼그라들었다. 전체 R&D 예산이 1.9%, 정부 총예산이 3.6% 늘어난 것과 대조된다. R&D 전체 예산에서 차지하는 비중도 2.9%에 불과했으며 이마저도 열에 여덟은(81%) 기존에 하던 연구를 연장해서 지원해주는 ‘계속사업’으로 새로운 분야에 대한 R&D 투입은 적었다.

원권연 교수는 “세계 제약 시장 규모는 한국 자동차·정보기술(IT)산업을 합한 1조달러(약 1,100조원)에 달한다”며 “우리는 미래성장동력이라는 보건산업에 충분한 실탄(자금)을 투입하고 있지 않다”고 꼬집었다. 그는 “일본의 경우 ‘보건의료 2035’ 계획을 수립하고 관련 R&D 컨트롤타워를 따로 설립하는 등 전폭적인 지원을 하고 있다”고 덧붙였다.

이는 우리나라 R&D 예산 규모가 세계 1위(GDP 대비 비중)에 달하지만 정작 미래 먹거리, 4차 산업혁명과 관련된 곳에는 투입되지 않고 있다는 단적인 예다. 전문가들은 R&D 예산의 누수, 집행의 비효율에다 기존에 지원해주던 사업에만 나랏돈을 투입하는 경향이 강해 나타난 현상으로 보고 있다.

특히 4차 산업혁명을 위한 R&D 예산의 절대 규모도 극히 작은 실정이다. 미래창조과학부는 올해 4차 산업혁명 R&D 예산을 약 3,800억원으로 추산하고 있다. 전체 R&D 예산의 2%에 불과하다. 정부가 정확히 어떤 것을 4차 산업혁명이라고 정의할지 갈피를 못 잡는 것도 문제다. 현재 정부는 내년 예산에서 4차 산업혁명 지원을 강화하기로 해 어디까지를 4차 산업혁명 R&D 예산으로 분류할 것인지를 따져보고 있는데 명확한 정의를 내리지 못하고 있다고 한다. 지난 4월 출범하기로 한 정부 주도의 4차 산업혁명 컨트롤타워인 ‘4차산업혁명위원회’도 조기 대선으로 출범이 미뤄지며 혼란이 계속되고 있다.

R&D 예산 중 새로운 사업이 적은 것도 문제다. 정부의 R&D 지원은 민간에서 투자 리스크를 감당하기 어려운 사업에 집중하는 게 상식이다. 시장 실패를 정부가 보완해주는 것으로 “실패해도 정부가 뒤에서 받쳐준다”는 인식을 연구자들에게 심어줘 ‘잭팟’을 터뜨리는 게 목적이다. 그러나 나라살림연구소에 따르면 올해 R&D 예산 중 85%인 약 16조5,000억원이 ‘계속사업’이었다. 사업 수로 보면 711개 중 595개로 전체의 83.7%에 달했다. 자고 일어나면 신기술이 나오는 시대지만 우리는 새로운 사업에 R&D 예산의 약 15%만 투입하고 있는 셈이다.

이왕재 나라살림연구원 연구위원은 “지금과 같이 R&D 예산 대부분이 계속사업에 투입되면 산업환경 변화에 대응할 수 있는 신규투자 기회를 날려버릴 수 있고 급변하는 산업환경에 선재적 대응이 어려울 것”이라고 우려했다. 그는 “현재 시행되는 일몰제를 활용해 필요없는 계속사업은 종료하는 등 수술이 필요하다”고 말했다.

아울러 4차 산업혁명의 핵심은 제조업과 IT 등 다른 분야의 ‘융합’인데 관련 예산은 이런 특성을 무시하고 있는 점도 문제다. 지난해 10월 국회 예산결산특별위원회는 정부 예산안 검토보고서에서 “4차 산업혁명 R&D 예산이 정보통신기술(ICT)이나 소프트웨어(SW) 등에만 집중돼 융합과 관련된 예산이 부족하다”고 꼬집었다. 익명을 요구한 한 연구기관의 연구위원은 “정부가 연구비 횡령을 막기 위해 거의 실시간으로 연구 예산 집행 현황을 제출하게 하는 등 자율적 연구환경을 침해하는 것도 4차 산업혁명과 관련된 R&D 발전을 가로막고 있다”고 비판했다.

/세종=이태규기자 classic@sedaily.com