여기 두 편의 시가 있다. 각 행은 유사한 단어와 구조를 갖췄지만 시의 느낌과 메시지는 완전히 다르다.

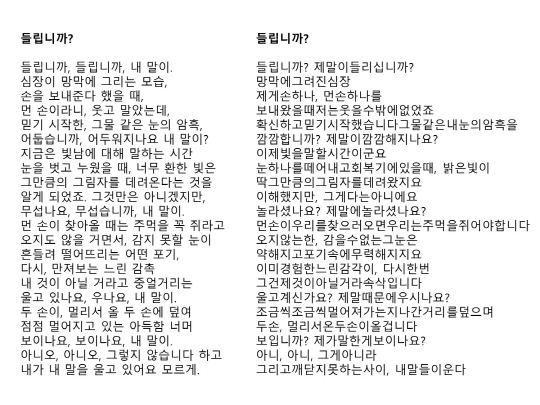

왼쪽의 시는 유희경 시인이 쓴 ‘들립니까?’(원본)이고 오른쪽은 그의 시를 스페인어로 번역한 후 다시 한국어로 번역한 것이다. 보통 시나 소설이 번역되더라도 이를 다시 한국어로 번역해 그 의미가 제대로 전달됐는지 확인해보는 경우는 많지 않다. 그러나 이 작업을 통해 유희경의 시가 번역가를 통해 어떻게 오역됐는지를 확인할 수 있었다.

한국문학번역원은 지난 28일 ‘문화가 있는 날’을 맞아 유 작가가 운영하는 시 전문 서점 ‘위트 앤 시니컬’에서 시 낭독회 ‘역:시’를 진행했다. 이날 행사에 앞서 알바로 트리고, 울리세스 틴돈 만자노, 신혜민 등 세 명의 스페인어 번역자가 유희경 시인의 시 중 6편을 스페인어로 번역했고 한 편은 교차번역을 통해 스페인어로 번역한 시를 다시 우리 말로 옮겼다. 이 과정에서 스페인어로 번역된 시는 강한 어투와 호소의 언어로 버무려졌는데 이를 스페인어로 번역한 알바로와 울리세스가 “소통하지 못하는 한 사람이 타인에게 하소연하다가 끝에는 독백으로 마무리하는 느낌을 받았다”고 번역 의도를 설명하자 유희경은 “번역도 예술의 일종이라는 점은 인정한다”면서도 “완전히 다른 시가 돼버렸다”고 덧붙였다. 없는 당신과 소통하지 못해 느끼는 공허와 체념을 시어로 녹여냈던 원작자 유희경의 의도와는 전혀 다른 작품이 탄생한 것이다.

최근 들어 한국 소설과 시의 해외 진출이 활발해지면서 번역 문제가 화두로 떠오르고 있다. 특히 한강 작가의 ‘채식주의자’를 번역한 데보라 스미스는 작가와 함께 맨부커 인터내셔널상을 받으며 국내 문단의 영웅으로 떠올랐지만 이후 오역 시비에 시달리기도 했다. 문단에서는 해외에 번역된 대다수 작품이 오역 논란에서 자유롭지 못할 것이라는 얘기도 나온다.

최근 국내에 번역 출간된 ‘번역을 위한 변명’의 저자이자 미국의 유명 번역가인 그레고리 라바사는 “어떤 개념들은 한 언어의 독점적 소유물인 듯해 다른 언어로 올바르게 포섭되지 않는다”며 작가와 원전 중심의 의도에 집착하는 번역은 의미가 없다는 점을 시사한다. 그러나 원작자의 의도가 사라진 번역본이 과연 원작자의 작품이 맞느냐는 의문은 남는다.

유 시인의 시 ‘당신의자리’를 번역한 울리세스는 ‘나는 당신의 왼쪽과 오른쪽에 있는 사람이다. 왼쪽에서 오른쪽으로 도는 사람이다’는 표현을 두고 “좌파와 우파를 오가는 상황을 묘사한 것으로 이해했다”며 유희경을 “저항시인”으로 묘사했다. 그러나 유희경은 국내 독자들 사이에서 ‘대표적인 서정시인’으로 꼽히는 문인이다.

이날 행사의 결론은 유 시인이 냈다. “원작자와 번역가가 좀 더 많이 대화해야 한다”는 것이다. 유쾌한 대담으로 마무리됐지만 결국 다수의 예비 번역가들이 참석했던 이날의 행사는 문학 번역 원칙에 대한 고민거리를 남겼다.