세계적인 IT 강국으로 떠오른 한국이지만 일반인들의 정보보안의식 부재와 기업들의 보안에 대한 투자 외면으로 국내 보안시장의 규모는 답보상태에 머물러있다. 이 때문에 ‘4차 산업혁명시대의 방산기업’으로 불리는 국내 보안업체들은 바다 건너 해외시장에서 생존의 기회를 찾고 있다.

대표적인 곳이 SK인포섹이다. 지난 4일 열린 기자간담회에 참석한 안희철 SK인포섹 대표는 “세계시장으로 나가지 않으면 성장을 이뤄낼 수 없다고 판단했다”며 해외 진출을 공식 선언했다. 안 대표는 이날 기자간담회에서 “시장 상황과 우리의 역량을 깊이 고민한 결과”라며 해외 진출을 결정하기까지의 과정이 쉽지 않았음을 내비쳤다.

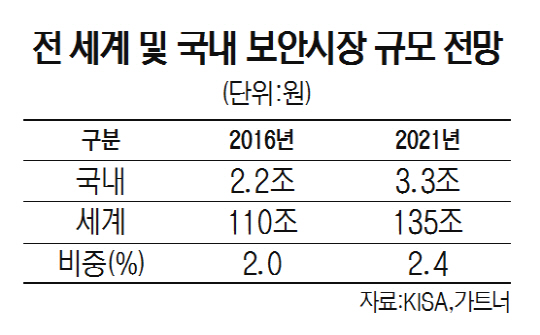

안 대표의 이 같은 발언은 국내 보안시장의 한계를 단적으로 보여준다. 지난해 국내 보안 시장 규모는 2조2,000억원으로 세계 전체 보안 시장 규모의 950억달러(한화 약 110조원)의 2%에 불과하다.

특히 SK인포섹이 주력하고 있는 보안서비스가 세계 전체 보안시장에서 차지하는 비중은 59%에 달하는 반면, 국내 보안시장에서 보안서비스가 차지하는 22% 에 불과하다. 시장 규모로 따지면 국내는 약 5,000억원, 세계는 약66조원으로 130배가 넘게 차이나는 셈이다.

다른 보안업체들도 해외시장에 공략에 박차를 가하고 있다. 안랩은 보안제품 V3 시큐리티를 일본에 출시하는 등 아시아태평양 시장을 중심으로 꾸준히 해외시장에서 기회를 엿보고 있으며, 이글루시큐리티와 시큐아이 등도 해외시장 공략에 박차를 가하고 있다. 이스트소프트는 인공지능(AI) 기술을 활용한 보안서비스로 내년 해외 진출을 선언했다.

시만텍과 맥아피 등 글로벌 보안 강자들이 즐비한데다가 자국 기업 선호도가 높은 보안시장의 성격상 세계 시장에서 무명에 가까운 국내 보안업체들의 해외 판로 개척이 쉽지는 않다. 지난 2004년 일본 시장을 통해 해외 진출에 나선지 10년이 넘은 안랩의 해외 매출은 36억9,000만원으로 여전히 전체 매출의 2.5%에 불과해다. 이글루시큐리티와 시큐아이 등도 매출에서 해외시장 매출이 차지하는 비중은 2~3% 수준에 머무르고 있다.

그럼에도 보안업체들은 소프트웨어를 돈 주고 구매하는 것에 익숙하지 않은 국내 보안 시장의 의식과 협소한 시장 규모 때문에 해외시장을 포기하지 못하고 있다. 여기에 보안에 대한 투자를 비용으로만 인식하는 사회 풍토와 ‘나야나 사태’에서 볼 수 있듯 사고가 발생해야만 마지못해 움직이는 국내 보안시장의 구조도 보안업체들의 눈을 해외로 돌리게 하고 있다.

진화를 거듭하며 강력해지고 있는 사이버 보안 위협도 보안업체들이 해외로 나서는 이유다. 보안 제품은 최신 위협 사례를 학습하지 못하면 바로 경쟁력을 잃기 때문이다. 대표적인 곳이 보안 위협의 원천으로 떠오르고 있는 중국이다.

중국에 법인을 두고 있는 한 보안업체 관계자는 “중국은 시장은 랜섬웨어 대부분이 발생하는 곳”이라며 “기존 보안 위협 사례를 학습해야만 이에 대처할 수 있는 만큼 중국은 시장 규모와 무관하게 포기할 수 없는 곳”이라고 강조했다.