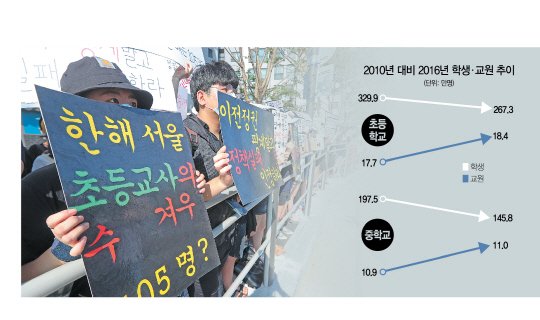

지난 5월 교육부는 국정기획자문위원회 업무보고에서 “학생 수는 줄고 있지만 교원과 학교 수는 늘고 있다”고 보고했다. 세부적으로 2010년부터 2016년 사이 초등학교 학생 수는 60여만명, 중학교는 약 50만명, 고등학교는 20여만명 각각 줄었다. 반면 같은 기간 교원 수는 초등학교 7,000여명, 중학교 1,000여명, 고등학교 9,000여명 늘었다. 임용 대기자까지 포함하면 더 늘어난다. 학교 수도 초중고를 포함해 300여개 이상 증가했다.

교육부는 같은 자료에서 문재인 정부 공약에 맞춰 교원 수를 2만9,830명 늘리겠다고 했다. 초중등 1만2,900명, 유아 2,538명, 특수 5,327명, 비교과 8,065명 등 한 자릿수 단위까지 세심(?)하게 증원 계획을 제시했다. ‘1수업 2교사제’ ‘고교학점제’ ‘교수-학습 여건 개선’ 등 문재인 정부 교육공약을 이행한다는 명분에서다. 반전의 대미는 이달 3일 서울시교육청이 장식했다. 서울시교육청은 올해 초등교사 선발자 수를 전년의 8분의1로 줄인다고 발표했다. 문재인 정부의 교사 증원 공약에 들떠 있던 교사 준비생들의 가슴에 찬물을 끼얹은 것이다.

두 차례에 걸친 드라마틱한 반전은 대한민국 교육 정책의 난맥상을 적나라하게 보여주는 대표적 사례다. 정권이 바뀔 때마다 이념에 따라 교육 정책이 오락가락하고 교원 수급도 뒤바뀐다. 학령인구 감소라는 구조적 변화를 무시한 채 ‘표’에 따라 교육 정책을 입안한 결과다.

서울의 한 중학교 교사는 “문재인 정부가 교사를 늘리겠다고 하지만 실제 현장에서는 교사가 남아돌고 있는 실정”이라며 “임용 대기자까지 포함하면 이미 교사 수는 차고 넘친다”고 했다. 반면 지방은 교사가 부족해 난리다. 강원도 등 교사들이 외면하는 지역은 교원 임용 자격시험이 미달일뿐 아니라 이미 퇴직한 교사를 불러들여 기간제로 재고용하는 경우도 있다.

무분별한 교원 자격증 남발도 이번 임용 대란을 키운 원인으로 지목된다. 주요 대학에는 교육학과와 교육대학원이 어김없이 설치돼 있다. 주전공은 교육이 아닐지라도 교육학과에서 일정 과목을 이수하거나 직장생활을 하다 야간 교육대학원을 마치면 교원 자격증을 준다. 이들이 대거 교사직에 도전하면서 임용시험이 ‘고시’ 못지않은 바늘구멍이 돼버린 것이다. 김재철 한국교원단체총연합회 대변인은 “장기적 수급 대책 없이 교육학과와 교육대학원 설치를 허용한 교육당국의 정책이 이번 사태를 야기했다”고 말했다.

교사 수를 늘리겠다는 문재인표 공약은 제2의 임용 대란을 야기할 것이라는 비판도 나오고 있다. 학령인구가 감소하는 상황에서 교사 수를 급격히 늘릴 경우 수년 뒤 다음 정권에서는 교사 수를 줄일 수밖에 없기 때문이다. 정년이 보장되는 교직의 특성상 재정적 부담도 만만치 않다. 교육부는 교원 수 3만명 확충에 6년간 총 15조4,421억원이 소요될 것으로 추정하고 있다. 정년 근무를 가정하면 100조원 이상의 비용이 소요될 수 있다는 뜻이다.

새 정부가 임용절벽 해결의 ‘묘책’인 듯 제시하는 초등학교 ‘1수업 2교사’제에 대해서도 현장의 반발이 만만치 않다. 무엇보다 ‘수업권’에 민감한 교사들이 자신의 수업에 다른 교사가 함께하는 것을 용인하기 어렵다. 2교사 체제가 기간제와 강사만 양성할 것이라는 우려도 나온다.

교육현장에서는 1수업 2교사제나 고교학점제 등 교원 증원 관련 정책을 두고 ‘밥그릇 싸움’까지 일어나고 있다. 한정된 정원을 두고 기간제 교사는 정규직 전환을, 교원 준비생은 선발인원 확대를 각각 부르짖으면서 힘 겨루기 양상으로 번지고 있는 것이다.