지난달까지도 배럴당 100달러 돌파를 위협하며 치솟던 국제유가가 속절없이 추락하며 ‘약세장(bear market)’에 진입하자 세계 최대 석유수출국인 사우디아라비아가 유가 방어를 위해 ‘감산’ 카드를 꺼내 들었다. “고유가는 원치 않는다”는 도널드 트럼프 미 대통령의 증산 압박에 원유 생산량을 늘리겠다던 사우디가 돌연 입장을 바꾼 것은 그만큼 최근 유가 하락에 대한 우려가 컸다는 분석이다. 석유수출국기구(OPEC)의 ‘맏형’ 사우디의 결정에 다른 회원국들도 줄줄이 뒤를 이을 가능성이 높아졌다. 다만 미국과 함께 증산을 희망하는 러시아가 사우디의 결정에 강하게 반발해 원유 생산량을 둘러싼 산유국들 간 갈등이 깊어질 것으로 보인다.

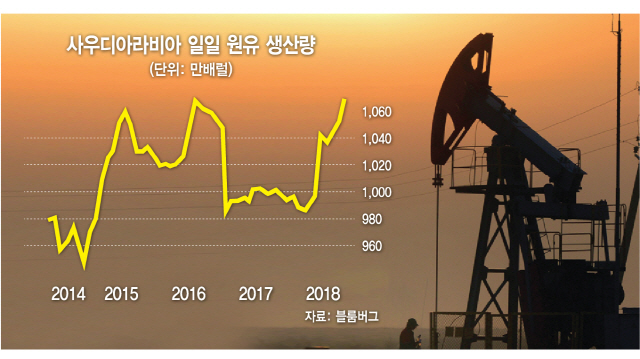

11일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열린 OPEC 회원국과 10개 비회원 주요 산유국의 장관급 공동점검위원회(JMMC)에서 칼리드 알팔리 사우디 산업에너지광물장관은 “오는 12월부터 하루에 50만배럴의 원유 생산량을 줄이겠다”며 공급조절 의지를 드러냈다. 그는 다음날 아부다비에서 개최된 국제석유산업전시회(ADIPEC)에 참석해 “산유국들이 산유량을 지난달보다 하루 평균 100만배럴 줄여야 한다”며 산유국들을 상대로 감산 동참을 호소하기도 했다.

전 거래일까지 하락세를 거듭하던 국제유가는 사우디의 감산 소식에 모처럼 반등했다. 12일 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)의 12월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)와 런던 ICE의 브렌트유는 1% 이상의 상승세로 한 주를 출발했다.

국제유가는 지난달 3일 WTI가 배럴당 76.41달러로 지난 2014년 11월 이후 4년 만에 최고치를 기록한 지 한 달여 만에 20% 급락하며 약세장에 진입했다. WTI는 9일까지 10거래일 연속 떨어져 1984년 이후 34년 만에 최장기간 하락을 기록하기도 했다.

유가가 고공 행진할 당시만 해도 국제원유 시장의 ‘충격흡수자’를 자처하며 원유 생산을 늘리겠다고 호언장담했던 사우디가 돌연 꼬리를 내린 것은 예상치 못했던 유가 하락 때문이다. 알팔리 장관은 OPEC 회의에서 “최근 유가 급락은 놀라운 수준이며 시장의 심리는 공급부족을 걱정하는 데서 과잉공급을 우려하는 쪽으로 옮겨졌다”고 감산 결정 배경을 설명했다. 당초 이란산 원유 수출 제재가 복원되면 원유 공급부족에 시달릴 것으로 예상됐지만 미국이 이란산 원유를 수입하는 8개국에 대해 한시적으로 수입금지 조치를 면제해주면서 공급부족 우려를 잠재운 탓이다. 여기에 최대 원유 생산국으로 떠오른 미국의 원유재고 증가와 글로벌 경기둔화 움직임에 따른 수요감소도 유가 하락에 불을 붙인 요인으로 꼽힌다.

미국의 중간선거가 끝났다는 점도 사우디가 감산으로 방향을 트는 계기가 됐다는 설명이다. 사우디 언론인 자말 카슈끄지 피살사건으로 국제사회에서 고립될 위기에 처한 사우디 왕실은 중간선거를 앞둔 미국 정부로부터 원유 증산을 요구하는 거센 압박에 시달려왔다. 하지만 이제 선거가 끝난 만큼 미국의 압박이 느슨해질 수 있다는 것이다. 트럼프 대통령은 유가 상승이 중간선거에 부정적 영향을 줄 수 있어 사우디에 증산을 요구하는 등 유가 하락을 유도해왔다.

사우디의 감산 행보에는 오만과 UAE 등 다른 중동 산유국들도 동조할 태세다. 외신들은 이들이 감산의 필요성에 공감하고 있다며 다음달 오스트리아 빈에서 열리는 OPEC 회의에서 추가 감산국의 윤곽이 드러날 것이라고 전했다.

다만 세계 최대 산유국 중 하나인 러시아가 사우디의 결정에 강하게 반발하고 있어 글로벌 감산 합의는 쉽지 않을 것으로 전망된다. 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 러시아는 현재 원유 과잉공급 현상이 계절적 요인에 따른 일시적 현상이기 때문에 감산보다 증산을 해야 한다는 입장을 고수하며 일일 30만배럴 증산을 목표로 하고 있다.