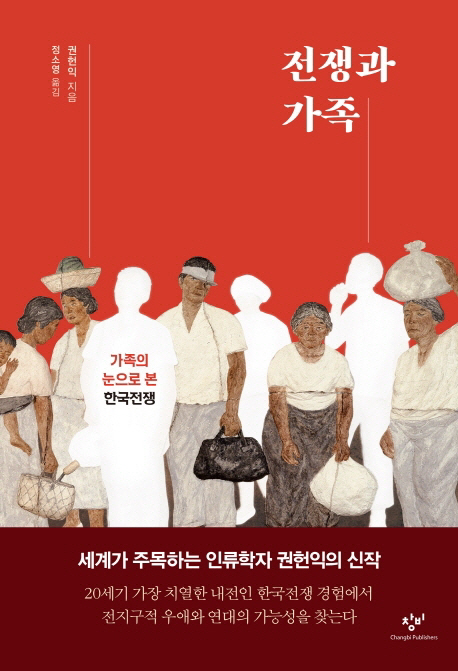

최인훈의 소설 ‘광장’은 한국전쟁이 불러온 인간관계의 파괴를 고스란히 보여준다. 주인공 명준은 남한정보부의 보안부대에 끌려가 오래전 집을 떠난 부친이 북한 공산체제의 동조자라고 믿는 이들에게 호되게 취조당한다. 공산주의자의 아들이면 곧 김일성과 스탈린 추종자던 시절, 우리네 가족과 이웃, 친척은 그렇게 정치·이념의 잣대에 갈라지고 깨지고 찢어졌다. 인간다움이 유린당하고 서로 어울려 사는 일상적 삶의 규범이 훼손된, ‘또 다른 전쟁’이 벌어진 것이다. 신간 ‘전쟁과 가족’은 한국의 전통적 공동체에서 인간적 친밀함이라는 환경이 어떻게 한국전쟁이라는 정치의 주요 표적이 되었는지, 또 긴 냉전기에 어떻게 국가적 규율 행위의 핵심이 되어왔는지를 분석한다.

저자는 한국전쟁의 세계사적 의미라는 거시적 관점 대신 가족과 공동체의 관점에서 이 전쟁을 탐구한다. 한국전쟁의 폭력은 가족·친족 관계에 잔혹하고도 지속적으로 영향을 끼치는 “관계적 고난”을 초래했다. 특히 연좌제라는 규율 권력은 이 관계망을 표적 삼아 작동했다. 책에선 소설가 박완서 가족 이야기가 언급된다. 북한군이 서울을 점령했을 때 박완서 숙부의 집은 장교 식당으로 사용됐는데, 이후 국군과 미군이 서울을 탈환했을 때 이웃이 그 사실을 고발해 숙부는 즉결처분됐다. 북한군 점령기 때 인민군에 징집된 오빠의 전적 역시 국군이 해방군으로 돌아온 이후에는 문제가 됐다. 평범한 사람들이 박완서이자 그의 숙부, 그의 오빠이던 시절이다. 저자는 “한반도를 살아가는 대다수의 사람들에게 한국전쟁은 잊힌 전쟁이 되고 말았다”며 “그 망각은 시간의 흐름에 따른 자연스러운 작용이라기보다 노력의 결과였다”고 말한다. 당시 개개인의 삶에 미친 폭력의 기제가 전후에도 가족·친족·공동체라는 ‘관계’를 중심으로 강력하게 작동했기 때문에 애써 부인하고 잊으려는 노력이 이어졌다는 것이다.

책은 “짓밟힌 누군가의 권리를 회복해야 한다”는 주장으로 마무리된다. 그러면서 이 주장의 구체적인 실천 사례를 소개한다. 바로 지난 2003년 제주 애월 하귀리에 세워진 위령비다. 원래 이 지역엔 4·3 당시 진압 작전에 동원된 경찰과 반공청년단을 기리는 추모비가 서 있었다. 하귀의 새 위령비는 이 같은 왜곡된 기억을 바로잡으려는 노력이었다. 저자는 “산 자들에게는 정치적 두려움 없이 고인을 추모하고 애도할 수 있는 권리의 회복이요, 죽은 자와 실종된 자에게는 자신이 속해 있다는 이유로 친족 전체를 위험에 빠뜨릴 걱정 없이 친족 세계에 귀속될 수 있는 권리를 되찾은 것”이라고 평가한다. 70년 전 이 땅에서 벌어진 비극을 향한 새로운 시각, 묵직한 메시지가 인상적이다. 1만 8,000원.