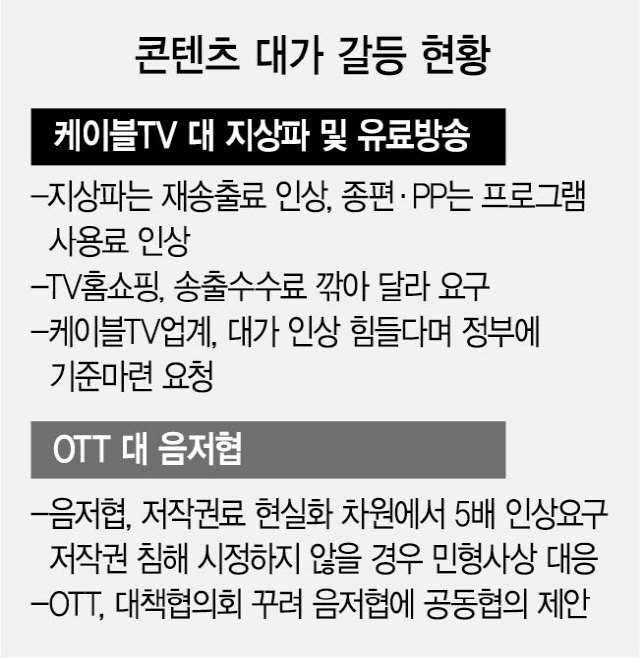

한국케이블TV방송국협의회(SO협의회)는 21일 콘텐츠 사용료 이슈 해결을 위해 정부 주도의 콘텐츠 사용료 기준을 마련해달라고 촉구하는 성명을 냈다. 제도개선 방안으로 △콘텐츠 사용료 산정 위원회 구성 △수신료 매출액과 연동한 콘텐츠 사용료 정률제 도입 △플랫폼 사업자와 콘텐츠 사업자간 동등 의무 부과 및 공정거래 규제방안 마련 등을 제안했다.

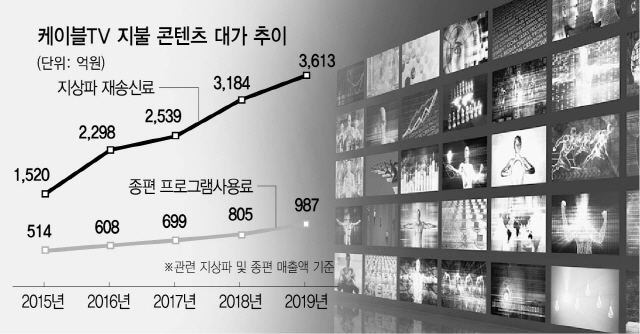

케이블TV 업계는 지상파 방송을 비롯해 종편채널과 일부 PP(프로그램 공급자)들이 과도한 콘텐츠 사용료 인상을 요구하고 있다는 입장이다. 반면 TV홈쇼핑의 송출 수수료는 갈수록 줄어들고 있다고 주장한다.

케이블TV 업체로 구성된 SO협의회는 특히 케이블TV가 재송신료를 지급하기 시작한 2012년부터 2019년까지 지상파의 재송신매출액이 508% 증가했다고 강조했다. 업계 관계자는 “초기에 가입자당 약 140원 수준이던 지상파 재송신료가 현재 500원대까지 올랐다”며 “지상파 시청률 등은 계속 줄어들고 있는데도 재송신료는 계속 인상을 요구하고 있어 SO들의 고충이 크다”고 전했다. 그는 PP 등에 지급하는 프로그램 사용료에 대해서는 “프로그램 사용료 산정 기준에 시청률 등이 포함되는 경우도 있지만 전반적으로 투명하게 기준이 공개돼 있지 않다”고 지적했다.

PP업계의 반론도 만만치 않다. 한 PP업체 관계자는 “지상파 방송에 비해 PP들은 콘텐츠에 대해 제값을 못 받아왔기 때문에 프로그램 사용료 수준을 한층 현실화해야 하는 상황”이라고 주장했다. 지상파의 경우도 협조가 쉽지 않아 보인다. KBS 등이 재정난을 겪고 있기 때문이다. 결국 정부가 나서야 조정이 될 것으로 보이지만 사적 계약에 개입한다는 지적을 받을 수 있어 정부 당국의 입장은 유보적이다.

또 다른 한편에선 OTT업계가 한국음악저작권협회(음저협)와 격돌 중이다. 음저협이 기존 대비 5배에 달하는 저작권료를 요구하면서 갈등이 최고조에 이르렀다. 이에 대응하기 위해 대표 토종OTT인 웨이브, 티빙, 왓챠는 이날 ‘OTT음악저작권대책협의체’(음대협)을 구성해 음저협에 공동협의를 제안하는 공문을 발송했다.

OTT는 음악 저작권료 지급에 대한 규정이 없는 신산업으로 사실상 저작권료를 내지 않은 채 서비스돼왔다. 기존 국내 방송 사업자들은 다시보기 서비스에 대해서는 음악사용료율(매출 2.5%)과 감액 비율(50%) 등을 고려해 산정된 매출 0.56%를 음악 저작권료로 지불해왔다. 넷플릭스가 국내 시장에 진출하면서 이야기가 달라졌다. 음저협은 2018년 넷플릭스와 계약을 하면서 매출의 2.5%를 받기로 했으므로, 계약을 앞둔 국내 OTT 업체들도 글로벌 스탠다드에 부합하는 저작권료를 납부해야 한다는 입장이다.

저작권 침해를 시정하지 않으면 민·형사상 조치를 취하겠다고 선전포고에 나서기도 했다. OTT 업체들은 현행 징수규정에 따라 일단 저작권료를 내고, 규정 개정은 추가로 협의하자며 맞붙었다. 국내 OTT 업계는 적자 신세를 면치 못하고 있어 협상은 난항을 빚을 것으로 보인다.