2015년 말께 일입니다. 당시 서울시 투자유치과로부터 전화 한 통을 받았습니다. 서울 여의도에 위치한 국제금융센터(IFC) 매각 관련 기사를 내려달라는 요청이었습니다. IFC 소유주였던 AIG가 매각을 추진한다는 기사를 썼는데 사실과 다르다는 겁니다. 당시 전화를 했던 서울시 투자유치과 팀장은 AIG가 고용한 외국계 홍보대행사가 서울시에 공문을 보내 기사가 오보라며 내려달라고 부탁했다고 했습니다. 기사를 내리지는 않았습니다. 실제 IFC는 매각이 됐고 기사는 오보가 아니었기 때문입니다.

그러면 서울시는 왜 기자에게 전화를 걸어 IFC 기사를 내려달라고 했을까요. 서울시가 소유한 땅이기는 하지만 IFC 건물 매각의 주체는 서울시가 아닌 AIG인데 말이죠. IFC 매각이 서울시에도 중요한 이슈였기 때문이라고 생각됩니다. IFC는 이명박 전 서울시장 시절 의욕적으로 추진했던 ‘동북아금융허브’ 정책의 거점이었습니다. 서울시는 AIG에 여러 혜택을 제공하면서 IFC를 개발했는데 결과적으로 IFC를 중심으로 여의도를 동북아금융허브로 만들려던 서울시의 정책은 실패했고, 서울시가 AIG와 맺은 계약이 특혜라는 논란도 있었습니다. 서울시 입장에서는 IFC 매각 과정에서 그러한 논란이 다시 불거지는 게 불편했을 수도 있습니다.

도이치방크 신임 CEO는 싱가포르로 거점 옮겨.. 일본, 대만도 적극적

최근 5년 전 이야기가 다시 생각난 건 홍콩 때문입니다. 지난 1일부터 홍콩보안법이 시행되면서 아시아금융허브로서의 홍콩의 위상이 작아질 것으로 예상됩니다. 실제 윌버 로스 미국 상무장관은 이달 초 폭스비즈니스와의 인터뷰에서 “홍콩과 중국 본토의 관계를 규정하는 새로운 규칙 시행에 따라 이전처럼 홍콩에 아시아 본부를 둔 기업들은 홍콩이 본부를 두기에 알맞은 곳일지 재고하게 될 가능성이 크다”고 말했기도 했습니다. 최근 독일 도이치방크의 신임 아시아 담당 최고경영자(CEO)인 알렉산더 폰 추어 뮐렌은 홍콩이 아닌 싱가포르에 집무실을 둘 계획이라고 밝히기도 했습니다. 최근 10년간 도이체방크의 아시아 CEO는 주로 홍콩에 거점을 뒀습니다.

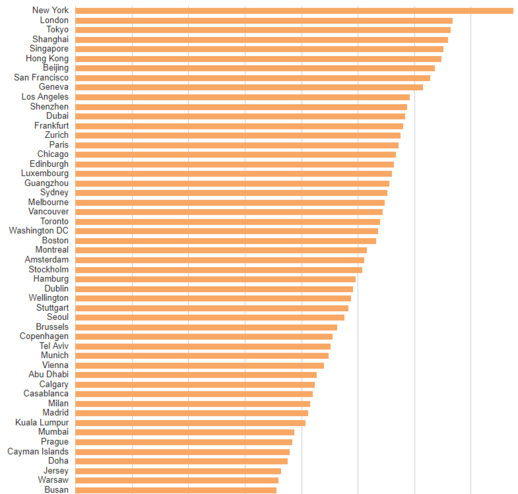

이처럼 그간 홍콩을 거점으로 활동했던 글로벌 금융기관들이 홍콩을 떠나면서 최근 아시아 각국은 홍콩을 대신해 아시아금융허브 자리를 꿰차기 위해 분주하게 움직이고 있는데요. 특히 싱가포르·일본·대만이 적극적으로 나서고 있습니다. 그 중 홍콩의 빈 바리를 메울 1순위는 싱가포르로 꼽힙니다. 싱가포르는 원래부터 홍콩에 버금가는 아시아 금융 중심지인데요. 지난 1일부터 홍콩보안법이 시행되면서 가장 크게 반사이익을 볼 것으로 예상됩니다. 대만과 일본의 움직임도 눈에 띕니다. 황톈무 대만 금융감독위원회 위원장은 지난 21일 블룸버그통신과의 인터뷰에서 “미국계 증권사 몇 곳이 대만행을 검토하고 있다”고 밝혔습니다. 또 일본은 ‘국제금융도시 도쿄’를 모토로 금융기관 유치에 총력을 기울이고 있습니다. 아베 신조 일본 총리는 지난달 11일 참의원에 나가 “홍콩 등 외국 인력 유치에 적극 나서겠다”고 말했습니다.

과거 동아시아금융허브 계획 추진했으나 전략 없어 실패.. 아시아금융허브 사실상 포기

반면 한국은 조용합니다. 현재 정부나 시 차원에서 홍콩에서 이탈하는 글로벌 금융기관을 유치하기 위한 움직임이 전혀 보이지 않습니다. 아시아 각국이 흔치 않은 기회를 잡기 위해 전략적으로 분주하게 움직이고 있는 모습과 대비 됩니다. 시기적으로 보면 그 어느 때 보다 좋은 기회이지만 전략적 판단이 부재하다는 지적도 나옵니다. 사실 새롭지는 않습니다. 과거 정부나 서울시가 추진했던 아시아금융허브 전략도 전혀 전략적이지 않아 번번이 실패했기 때문입니다. IFC 실패가 대표적입니다. 지난 2003년 참여정부는 ‘동북아 금융허브’ 계획을 발표하고 이를 2012년까지 마무리 짓겠다고 밝혔는데요. 이어 서울시도 2005년 이명박 서울시장 시절 여의도에 아시아 국제금융 중심지를 만들겠다며 보조를 맞췄습니다. 그렇게 해서 탄생한 것이 IFC 입니다. 프로젝트 추진 초기 서울시와 AIG는 IFC에 아시아 지역 본부급 금융기관을 유치하겠다고 밝혔으나 현재까지 IFC에 입주한 지역 본부급 외국계 금융기관은 전무합니다. 기존에 도심이나 다른 지역에 있던 외국계 금융사의 한국지사 몇 곳을 옮겨온 것이 전부입니다. 상황이 이렇게 된 데는 서울시의 책임이 큽니다. 당시 서울시는 AIG와 계약을 맺으면서 IFC 프로젝트와 관련해 행사할 수 있는 영향력을 스스로 제한했습니다. 서울시 정책자료집에 따르면 시는 지난 2003년 AIG와 양해각서(MOU)를 체결할 당시만 하더라도 합작법인을 설립하기로 했으나 실제 사업 추진 과정에서 서울시는 빠지고 AIG가 단독으로 IFC 개발사업을 진행했습니다. 이 때문에 IFC에 아시아 지역 본부급의 해외 금융기관을 유치하는 데 있어 서울시가 할 수 있는 역할은 많지 않았습니다. 2015년 취재 당시 서울시는 이에 대해 항변하면서 “계속해서 기업설명회(IR)를 하고 있으며 외국계 기관 한 곳을 유치하는 데 보통 2년 이상 걸리기 때문에 아직 실패라고 할 수는 없다”고 밝혔는데요. 5년이 지난 지금도 상황은 크게 달라진 것 같지 않습니다.

정부의 1국가 2개 금융중심지(서울·부산) 정책도 한국이 아시아금융허브 육성에 실패한 이유 중 하나로 꼽힙니다. 한국이 서울이나 부산에 아시아금융허브를 육성하기 위해서는 어느 한 곳을 집중적으로 지원해줘도 모자랄 판이지만 지방균형발전으로 포장한 지역이기주의로 인해 힘이 분산되었기 때문입니다. 실제 2000년대 중반 정부와 지방자치단체는 서울을 아시아 금융 중심지로 육성하겠다고 했지만 박근혜 정부 들어서는 부산을 새로운 국제금융 중심지로 부각시키는 등 서울의 금융 중심 기능을 약화시켰습니다. 자본시장의 핵심 인프라인 한국거래소는 민간 회사임에도 불구하고 정부가 법률로 정해 본사를 부산으로 옮겼습니다. 또 지역 균형발전이라는 논리 아래 외국계 금융기관을 끌어들이는 유인책이 될 수 있는 글로벌 큰손인 국민연금의 기금운용본부와 우정사업본부를 지방으로 이전시키기도 했습니다. 이처럼 지난 수년간 정부가 추진했던 아시아금융허브 정책은 그럴싸한 말로 포장했지만 사실상 전략이 부재했습니다. 최근 홍콩의 빈 자리를 꿰차기 위해 아시아 각국이 전략적으로 발 빠르게 움직이고 있지만 한국이 조용한 건 당연한 일인지도 모르겠습니다.