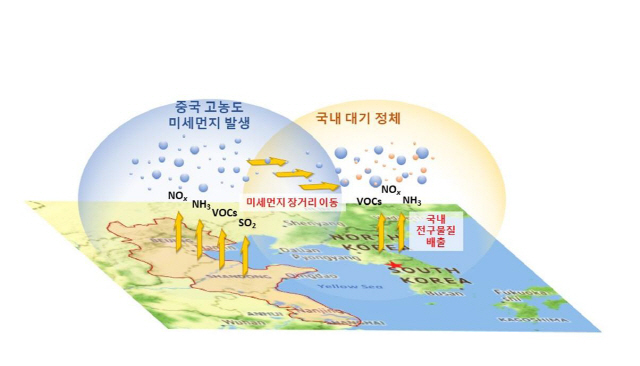

중국에서 불어오는 미세먼지가 국내에서 자동차배기가스 등과 만나 미세먼지 농도를 한층 더 높이는 것으로 나타났다. 수도권 초미세먼지 오염이 어떻게 악화되는지 원리가 규명돼 향후 대응 마련에 도움이 될 전망이다.

한국과학기술연구원(KIST)은 본원의 김진영 환경복지연구센터 박사팀이 연구한 결과 중국발 미세먼지의 유입이 국내에서 배출된 질소산화물(NOx)과의 상호작용을 통해 수도권의 초미세먼지 오염을 더욱 악화시키고 있음을 규명했다고 27일 밝혔다.

김 박사팀은 초미세먼지(PM2.5)를 유형별로 나눠 열역학적 특성을 분석했다. 측정일별로 해외 유입시, 국내 대기 정체시, 해외 유입 및 국내 대기 정체 동시 발생시의 세 가지 유형으로 분류해 분석해보니 해외 미세먼지의 유입이 없는 대기 정체 조건에서는 1입방미터(㎥)당 34나노그램(μg, 1μg=100분의 1g)이었던 초미세먼지 농도가 중국발 미세먼지 유입시 53μg로 높아졌다. 여기에 더해 국내 대기 정체현상마저 빚어지면 1㎥당 72μg 로 초미세먼지 농도가 가장 악화됐다.

또한 중국발 미세먼지의 유입이 있는 경우에는 그렇지 않은 경우보다 초미세먼지 내의 황산염, 질산염, 암모늄 등의 2차 생성 오염물질 성분과 수분이 더 풍부한 것으로 나타났다. 중국발 미세먼지에 포함된 황산염 및 질산염은 강한 흡습성이 있어 입자 내의 수분을 증가시킨다. 수분이 많은 미세먼지가 수도권으로 유입돼 자동차 배기가스 등의 질소산화물과 만나 반응하면 입자 내에 질산염이 추가적으로 생성된다. 이렇게 국내에서 증가한 질산염이 다시 수분을 흡수하고 질산염을 증가시키는 되먹임(피드백) 효과로 인해 미세먼지 농도가 더욱 높아진다.

질소산화물이 미세먼지 입자 내에서 수분과 만나 질산염으로 전환되기 위해서는 대기중에 질소산화물과 암모니아가 풍부해야 한다. 대기중 암모니아 농도를 줄이면 중국발 미세먼지와 국내에서 배출된 질소산화물 간의 시너지 효과를 줄일 수 있다. 하지만 이 과정에서 오히려 초미세먼지 입자가 산성화되기 때문에 미세먼지의 인체 위해성을 더욱 높일 우려가 있다. 따라서, 국내 질소산화물 배출 저감을 통해 대기중 총 질산 성분을 줄임으로써 입자 내의 추가적인 질산염의 증가를 억제하는 방법이 중국발 미세먼지 유입 시 수도권의 초미세먼지 오염을 완화할 수 있는 좋은 방법이 될 수 있다고 KIST는 분석했다. KIST 연구진은 중국발 미세먼지의 영향을 많이 받는 겨울철의 경우, 낮은 온도로 인해 질소산화물의 질산염 전환이 잘 되기 때문에 이러한 질소산화물 배출 저감 전략이 더욱 효과적일 것으로 보았다.

김 박사는 “이번 연구를 통해 중국발 미세먼지가 국내 자동차 및 산업시설에서 배출되는 질소산화물과 함께 수도권 초미세먼지 농도를 증가시키는 복합적인 기작을 구체적으로 밝힐 수 있었다”며 “이 연구가 향후 더욱 효과적인 수도권 초미세먼지 관리 정책에 대한 밑거름이 되기를 바란다”고 밝혔다.

이번 연구는 과학기술정보통신부, 환경부, 보건복지부 지원으로 한국연구재단 미세먼지 범부처 프로젝트 사업 및 기초연구사업으로 수행됐다. 연구 결과는 지난 6월 30일 기상 및 대기과학 분야 국제 학술지 ‘Atmospheric Chemistry and Physics’온라인판에 게재됏다.