‘배럴당 125달러(골드만삭스)→150달러(〃)→185달러(JP모건)→200달러(뱅크오브아메리카)’

미국 투자은행이 최근 잇따라 제시한 올해 국제 유가 전망이다. 슈퍼스파이크라는 용어가 회자될 만큼 가파른 상승세다. 배럴당 125달러 전망은 러시아가 우크라이나를 침공하기 9일 전인 지난 2월 15일 제시된 가격인데 7일 뱅크오브아메리카(BoA)가 무려 200달러를 예상했다. 고작 20일 만에 60%가 더 오를 것으로 분석한 것이다.

그만큼 우크라이나 전황이 심상치 않다. 우리나라 경제에 국한하면 유가 급등의 직격탄을 맞을 수 있다는 의미기도 하다. 이미 국제 유가는 6일(현지 시간) 배럴당 130달러를 돌파했다. 무려 14년 만이다.

조 바이든 미국 대통령이 러시아산 원유의 시장 퇴출을 추진하면서 급등세는 더욱 가팔라지고 있다. 이미 미국은 러시아산 원유 제재를 염두에 두고 사전 정지 작업에 들어갔다. 이날 토니 블링컨 미 국무장관은 CNN에 출연해 “우크라이나를 침공한 러시아를 제재하기 위해 러시아의 원유 수출 금지를 논의하고 있다”고 밝혔다. 이제껏 러시아 원유 금수 조치에 관한 백악관의 입장이 ‘신중론’에 가까웠음을 감안하면 상당히 진일보한 내용이다. 바이든 대통령이 올봄 사우디아라비아를 방문하고 베네수엘라 등과 접촉할 것이라는 외신 보도도 잇따르고 있다.

이렇게 되면 유가 오름세가 한층 거세질 수밖에 없다. 수입으로 빠져나간 외화를 수출을 통해 메우기도 쉽지 않은 상황이다. 유가 조달 비용이 늘어나면 이에 맞물려 기업의 생산 비용도 불어난다. 현대경제연구원에 따르면 연평균 유가가 배럴당 100달러에 진입하면 정유(23.50%), 철강(5.26%), 화학제품(4.82%), 선박(1.47%), 자동차(1.40%) 등 주력 산업의 생산 비용이 증가한다. 기업이 늘어난 비용을 만회하려 판매 가격을 높이면 수출 경쟁력이 떨어질 수밖에 없다.

유가 급등에 세계 경제성장률 자체가 둔화할 수 있다는 점도 우려스러운 대목이다. 무역수지에 따라 좌우되는 경상수지가 올해 적자로 돌아설 가능성을 배제하기 어렵다는 분석이 나온다. 특히 우리나라 경제는 유가에 취약하다. 경제협력개발기구(OECD) 37개 회원국 가운데 원유 의존도(국내총생산(GDP) 1만 달러당 원유 소비량, 2020년 기준) 1위, 1인당 소비량 4위를 기록할 정도다. 에너지 가격 폭등은 곧 물가 동반 폭등을 의미한다.

이 때문에 정부의 고민도 깊어지고 있다. 정부가 오는 4월로 끝나는 유류세 인하 조치를 7월까지 더 연장한 데서 잘 드러난다. 유가가 계속 오르면서 인하 폭을 30%로 높이는 방안도 검토하고 있다. 이는 역으로 유가 급등에 정부가 ‘전가의 보도’로 꺼내던 유류세 인하 카드가 속수무책인 상황으로 볼 여지도 있다.

통화 당국의 정책 딜레마도 커지고 있다. 이미 3% 후반대에 접어든 물가가 4% 선마저 위협하고 있어 한국은행이 기준금리 인상에 나서야 할 필요성이 높아지고 있다.

문제는 금리 인상이 그렇지 않아도 경기 하방 위험이 커진 국내 경제를 더 주저앉힐 수 있다는 점이다. 최인 서강대 경제학과 교수는 “인플레이션이 나타나면 금리를 올리는 게 일반적이지만 이 경우 경기 위축을 부추겨 되레 스태그플레이션을 유발할 수 있다”며 “그간 시중에 풀린 돈을 감안하면 금리 인상이 불가피하지만 자칫 경기가 나빠질 수 있는 터라 당국이 진퇴양난에 처했다”고 말했다.

급등하는 유가가 국내 경기 둔화의 단초가 될 가능성도 높다. ‘유가 급등→소비 침체→기업 투자 및 일자리 감소→내수 둔화→성장률 하락’의 부작용을 불러올 수 있다는 것이다. 정부의 한 관계자는 “에너지원은 가격 탄력성이 낮기 때문에 유가가 오르면 가계는 다른 소비지출을 줄일 가능성이 크다”면서 “가계지출이 감소하면 기업의 투자도 줄어드는 연쇄 작용이 일어날 수 있다”고 밝혔다.

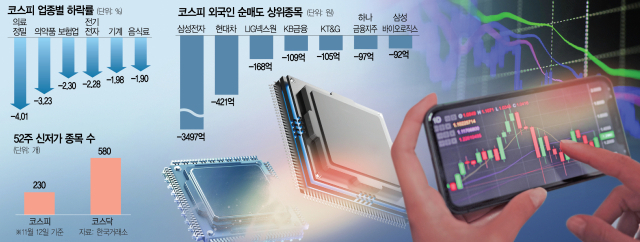

올 2월 3개월 만에 흑자로 전환됐던 무역수지도 고유가 때문에 다시 적자로 돌아설 수 있다는 관측이 나온다. 현 정부 들어 크게 늘어난 씀씀이에 재정수지가 빠르게 악화되는 상황이어서 더 부담이 크다. 대외 신인도를 가늠하는 재정수지와 무역수지가 동시에 악화하면 외국인 투자 자금의 이탈이 가속화할 가능성이 높아진다.