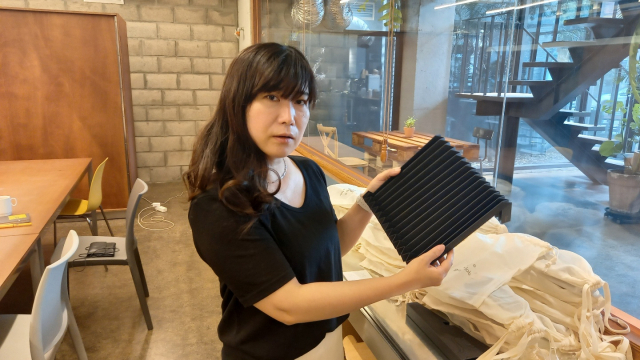

거치대 하나가 노트북 컴퓨터를 지지하고 있다. 나무나 철로 만든 것이 아니다. 2kg에 가까운 무게를 감당하고 있는 것은 달랑 종이 한 장. 여러 기능이 들어가 있는 것도 아니다. 그 흔한 끈이나 버튼도, 접착제도 사용하지 않았다. 재질도 쓰레기로 버려진 것을 재생한 것이다. 미니멀리즘(minimalism)의 극치다.

극단적으로 단순한 노트북 거치대를 만든 주인공은 친환경 소셜 스타트업 그레이프랩의 김민양 대표. 스타트업 최고경영자(CEO)라고 우습게 보면 안된다. 김 대표는 카카오의 전신인 아이위랩에서 카카오톡의 대명사인 이모티콘을 기획하고 디자인한 장본인이다. 대학 재학 중 라이코스, 한미르 등에서 게임 디자인을 한 후 방송사에 입사한 적도 있다.

그가 잘 나가던 회사를 버리고 소셜 스타트업에 도전하게 된 것은 영국 유학 때 보았던 샌드위치 포장지 때문이었다. 샌드위치를 먹다가 우연히 포장지에 쓰여진 ‘우리는 샌드위치를 만들기 위해 항공 냉장 유통을 하지 않는다’ 라는 문구를 보았다.

7일 서울 마포 창전동 사무실에서 만난 김 대표는 “육로로 이용해도 먹는데 충분히 신선한데 굳이 항공 유통까지 이용할 필요가 있는가를 되묻는 이 문구에 굉장히 놀랐다”며 “우리는 고객 확보를 위해 수단과 방법을 가리지 않고 최고의 서비스를 하는데 과연 이렇게 좋을 필요가 있을까. 지속 가능한 세계를 위해 약간 불편하게 살아도 되지 않을까 하는 질문을 던지게 됐다”고 회상했다.

그는 디자이너다. 질문에 대한 대답을 찾기 위해 디자이너의 관점에서 접근하는 것이 당연했다. 기술과 자원을 최소한으로 하면서 살아보기 위한 ‘빼기’의 디자인이 시작됐다. “필요 없는 것은 계속 줄여나갔어요. 재료와 기능을 더하는 대신 꼭 필요한 것을 제외한 나머지는 모두 뺐어요. 환경 파괴를 막기 위해 재활용 또는 재생을 기본으로 삼았습니다. 포스터를 만들 때도 길거리에 버린 것을 주워서 만들었죠. 그렇게 줄이다 보니 딱 종이 한 장만 남더군요." 재생 용지에서 시작된 도전은 이제 버려진 플라스틱으로 확대되고 있다.

김 대표가 가장 중요하게 여기는 것은 어떻게 하면 환경을 파괴하지 않고 지속 가능한 삶을 살 것인가 하는 것이다. 그런 점에서 휴대폰은 가장 큰 우려 대상이다. 일반적으로 휴대폰은 2~3년을 주기로 교체된다. 폐기된 휴대폰이 썩는데 걸리는 시간은 약 500년. 후대에 쓰레기를 물려주는 셈이다. 그가 ‘재활용할 수 있는 휴대폰’을 고민하는 이유다. 김 대표는 “대부분의 디자이너들은 시장에서 요구하는 제품만 생각하기 쉽지만 이제는 제품이 어떻게 와서 어떻게 살고 어떻게 죽는가, 즉 ‘제품의 생애’를 고민하고 만들어야 할 때”라며 “풍요의 삶에서 지속 가능한 라이프 스타일로의 전환이 절실하다”고 강조했다.

디자인이 ‘빼기’라면 회사 운영은 사회적 이슈를 해결하기 위한 ‘더하기’의 철학이 적용된다. 그레이프랩에는 발달 장애인들이 같이 힘을 보태고 있다. 주로 하는 일을 거치대를 만들 때 필요한 종이를 접는 일. 처음에는 소외된 계층들과 함께 하는 것을 ‘봉사’ 또는 ‘도움’이라는 시선을 바라봤다. 지금은 다르다. 회사에서 없어서는 안될 중요한 존재다. “얼마 전 일이 많이 밀린 적이 있었어요. 원래 9시 출근인데 회사에 나와 보니 8시 30분부터 일을 하고 있더라고요. 누가 시킨 것도, 서로 논의한 것도 아닌데 모두 걱정이 돼서 일찍 나온 모양이에요. 자존감을 갖고 회사는 물론 사회와 동화하려는 모습을 보면서 이들이 할 수 있는 것을 끌어내면 사회가 훨씬 다양해지고 보탬이 되겠다고 생각했죠,”

김 대표는 요즘 세상이 너무 과학기술에만 의존하는 것을 안타까운 시선으로 바라본다. 과학기술이 더 나은 삶, 더 편리한 생활을 가져오기는 하지만 지속 가능성을 보장하지는 않는다고 보기 때문이다. 그는 “사람이 변하지 않고 과학기술로만 환경 파괴를 막을 수 있다는 것은 지나치게 낙관적인 생각”이라며 “약간의 불편함을 감수하고 라이프 스타일을 바꾸면서 우리 스스로 실천하지 않으면 지속 가능한 세상은 오기 힘들 것”이라고 지적했다.