러시아가 유럽으로 향하는 가스관 밸브를 움켜쥐고 벌이는 ‘에너지 게임’에서 유럽이 고전을 면하지 못하고 있다. 유럽연합(EU) 회원국들은 겨울철 에너지 위기에 대비해 역내 가스 사용량을 15% 줄이자는 EU 집행부의 제안에 일단 합의했지만, 에너지 가격 상승에 따른 민생고를 줄이는 데 여념이 없는 것이 각국의 속사정이다.

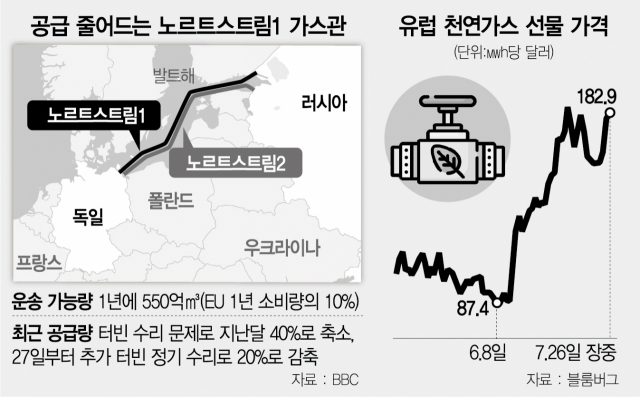

25일(현지 시간) 로이터통신에 따르면 러시아 국영 가스프롬은 이날 보도문에서 정기 수리 문제로 노르트스트림1 가스관 내 터빈 하나를 가동 중단한다고 밝혔다. 가스프롬은 “27일부터 독일로 향하는 하루 가스 운송량이 현재 6700만 ㎥에서 절반인 3300만 ㎥까지 줄어들 것”이라고 예고했다. 가스프롬은 지난달 수리를 위해 독일을 통해 캐나다로 간 터빈 한 대가 서방의 제재로 돌아오지 않고 있다면서 노르트스트림1을 통한 일일 가스 운송량을 40%로 줄인 상태다. 이번 추가 조치로 운송량은 전체 용량의 20%까지 감소하게 됐다.

독일은 즉각 반발했다. 독일 에너지부는 “우리 정보에 의하면 가스 운송을 줄일 기술적 이유는 없다”고 비판했다. 월스트리트저널(WSJ)도 “노르트스트림1에는 비상사태에 대비해 언제든 쓸 수 있는 여분의 터빈이 최소 한 개가 있다”며 이번 결정이 러시아의 의도적 조치임을 시사했다. 경제 싱크탱크 브뤼겔의 시몬 탈리아 피에트라 선임연구원은 “러시아가 전략적 게임을 벌이고 있다”며 “가스 공급을 완전히 끊는 것보다 이미 줄어든 공급량에서 추가로 변화를 주는 것이 시장을 교란하고 지정학적 충격을 주는 데 더 효과적”이라고 평가했다.

천연가스 가격은 급등했다. 유럽의 가스 가격을 보여주는 네덜란드 TTF 천연가스 선물 가격은 이날 ㎿h당 180.5달러로 1년 전 30달러 내외에서 6배나 뛰었다.

유럽의 가스 공급량을 쥐고 흔드는 러시아의 전략에 크게 흔들렸던 유럽의 ‘단일대오’는 회원국들의 극적인 합의로 일단 분열을 막은 모양새다. EU 회원국 에너지 장관들은 26일 개최된 관련 회의에서 다음 달부터 내년 3월까지 역내 가스 사용을 15% 줄이자는 EU 집행부의 제안을 받아들이기로 했다. 한 관계자는 “헝가리를 제외한 모든 회원국들이 합의를 이뤘다”고 전했다. 비상시 가스 수요 감축을 의무화한다는 내용도 이번 합의에 포함됐다.

그러나 이 과정에서 진통이 잇따랐다. 스페인·프랑스·이탈리아·폴란드 등은 가스 사용 감축 조치가 “천연가스의 러시아 의존도가 높은 독일을 위한 결정”이라며 “독일을 위해 우리 국민이 희생할 수는 없다”고 반발하기도 했다.

결국 EU 집행부가 예외를 폭넓게 인정한 것이 합의로 이어졌다는 분석이다. EU 가스망에 연결돼 있지 않은 아일랜드·몰타 등은 의무 감축국에서 제외하고 스페인처럼 러시아 의존도가 높지 않고 가스 저장량도 많은 국가는 의무 감축 목표치를 낮추는 식이다. 화학이나 철강 등 중요 산업 분야를 의무 감축 대상에서 제외하는 것으로 전해졌다.

하지만 벌써부터 EU 외교가에서는 목표 달성이 어려울 것이라는 우려가 나온다고 로이터는 전했다. 전쟁 이후 에너지 위기가 불거지는 와중에도 EU 내 에너지 사용량은 5%밖에 줄지 않았다는 것이다.

EU 차원의 대책 마련이 난항을 겪는 가운데 유럽 각국은 에너지를 아끼기 위한 온갖 조치를 내놓고 있다. 이날 독일 집권 여당은 가스비를 내지 못하는 세입자를 6개월간 내쫓지 못하게 하고 월세나 관리비를 받지 못하는 집주인에게도 무이자 대출을 해주는 안을 내놓았다. 프랑스는 상점 문을 열어놓은 채 냉방을 하는 것을 금지할 방침이며 스위스 의회도 심야 시간대 상점 쇼윈도 등의 조명을 끄는 법안을 심의하고 있다.

하지만 이 같은 노력에도 불구하고 가스 가격 급등과 산업 활동 위축으로 유럽 경제가 충격을 받을 것이라는 우려는 확산되고 있다. 독일 기업의 경기 신뢰도를 보여주는 7월 IFO 기업환경지수는 88.6으로 예상치(90.1)를 밑돌며 2년 만에 최저치를 기록했다. 29일 나올 독일의 2분기 경제성장률은 전 분기 대비 0.1%로 1분기(0.2%)보다 둔화할 것으로 예상된다. 파이낸셜타임스(FT)는 “유럽 최대 경제국이 경기 침체에 빠질 위기에 처했다”고 진단했다.