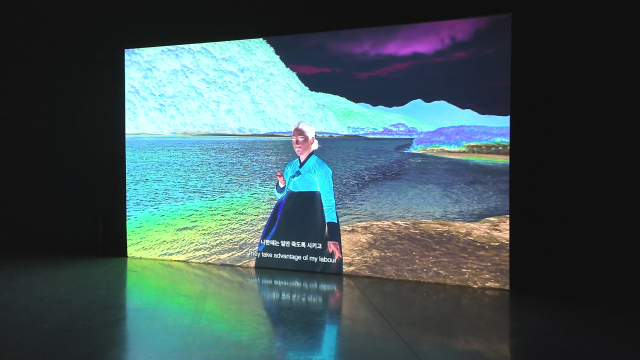

세계인의 사랑을 받는 문화도시에는 한 가지 공통점이 있다. 그 중심에는 세계적인 미술관이 있다는 점이다. 하지만 이들이 국제적인 문화도시로 성장할 수 있었던 이유는 초대형 뮤지엄과 같은 도시의 ‘스펙터클(웅장한 구경거리)’에 있지 않다. ‘문화도시’란 그전에 촘촘하게 조성된 건강한 문화 생태계의 성과이기 때문이다.

세계적인 명품 문화도시에는 대형뿐 아니라 중소형 미술관들이 함께 성장해 생태계를 이루고 있다. 예로는 싱가포르를 들 수 있다. 작은 도시국가인 싱가포르는 곳곳마다 각종 크고 작은 뮤지엄을 조성하고 지원한다. 특히 실내조경과 어우러져 도시 전체가 커다란 공원으로 느껴지는 특별한 문화적 체험이 가능하다.

2019년부터 문화체육관광부는 도시를 지정해 문화를 지원·육성하는 ‘문화도시 조성사업’을 진행하고 있다. 지역 스스로 문화자원을 활용해 문화적 가치를 높이는 사업이지만 아이러니하게도 대표적 문화자원인 ‘박물관과 미술관’은 배제돼 있다. 국제적으로 통용되는 문화도시 방정식에 어긋나는 정책이다. 정부가 문화기관의 가치를 인정하고 활성화를 위해 힘쓸 때 문화도시는 자연스럽게 만들어질 것이다. 공립과 사립으로 구분하는 행정적·이분법적 분류 체계에서 벗어나 문화기관의 내용과 규모에 맞춘 제도적 지원이 필요하다.

국내 곳곳에 숨겨진 소규모 미술관들이 성장한다면 가장 큰 혜택은 주민에게 돌아갈 것이다. 예를 들어 당진의 ‘아미미술관’이나 강화도의 ‘해든뮤지엄’은 국고 지원 없이 민간이 설립했지만 지역을 문화명소로 바꾸고 있는 대표적인 사례다. 국내의 이와 같은 ‘스스로’ 설립한 우수한 문화자원은 전국에서 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 하지만 콘텐츠의 우수성과 달리 대부분 운영상의 어려움을 겪고 있는 것도 현실이다. 이런 기관들이 지속 가능하게 운영되는 도시가 바로 ‘문화도시’라고 명명돼야 하지 않을까.

문화 선진국은 서울의 대형 미술관 하나로 이뤄지지 않는다. 지역의 중소형 미술관이 함께 성장할 수 있는 제도 마련이 시급하다. 더 근본적으로는 미술관의 문화 생태계 자체가 건강한 구조를 갖춰야 한다. 제도는 때때로 성장의 동력이 아닌 가로막는 벽이 되기도 하는데 현재 한국의 박물관·미술관 진흥법도 후자에 속한다며 전문가들은 개편을 요구하고 있다.

올해 한국 미술계는 뜨거웠고 미술 시장은 기록적인 성과를 남겼지만 정작 작가를 발굴하고 육성해온 중소형 미술관과는 무관한 이야기다. 지나치게 상업성만 강조되는 환경에서 예술 창작의 주체인 작가군은 얇아지고 생명력은 짧아진다. 예술가들이 미술 시장에 진출하기까지 중소미술관의 역할은 매우 중요하다. 유수의 문화도시가 그러했듯 미술관이 주도하는 건강한 문화적 생태계가 마련되는 것에서부터 문화도시가 조성될 것이다. 머지않아 미술관이 기여하는 의미심장한 문화도시를 기대해본다.