|

풍부한 젊은 인재 등 기반

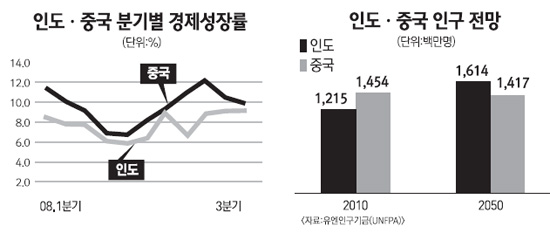

2013년부터 성장률 中추월

잠재력 큰 슈퍼파워 부상 관료아닌 민간주도 경제에

지정학적 위치 등도 매력 "경제·군사 협력 강화하자"

美·英등 지도자 잇단 방문 인도 일간지인 타임스 오브 인디아는 지난 1월 1일 새해 첫 신문에 '2020년엔 인도가 중국을 제친다'는 제목의 칼럼을 실었다. 신문은 칼럼에서 "인도는 지난 수십년 동안 기근으로 인한 사망과 해외 원조, 뇌물 수수에 있어 세계 1위 국가였다"며 "하지만 2000년대 들어서는 잠재력이 높은 '수퍼파워'로 변모했다"고 보도했다. 이어 신문은 "중국의 경제성장률은 점점 떨어지는 반면 인도는 높아지면서 2020년이면 인도가 중국을 추월하게 될 것"이라고 주장했다. 당시 신문의 이 같은 전망은 애국심에 기반한 낙관적 시각에 불과한 듯 보였다. 중국이 고속성장을 지속하며 세계 제일의 강대국 미국과 함께 힘겨루기를 하고 있는 상황에서 인도가 불과 10년 만에 중국을 추월하기란 결코 쉬운 일이 아니기 때문이다. 하지만 전세계 강대국 지도자들이 올 들어 줄을 지어 인도를 방문, 구애작전을 펼쳐 신문의 연초 전망이 '허무맹랑한 꿈'이 아님을 우회적으로 증명했다. 미국과 영국ㆍ프랑스ㆍ 중국ㆍ러시아 등 유엔안보리 상임이사국(P5) 모두가 한결같이 인도에 '러브콜'을 보내며 경제ㆍ군사ㆍ사회적 협력 강화를 희망했다. 현재 세계 경제 패권을 잡고 있는 국가는 중국이지만 젊은 인구를 앞세워 머지 않아 중국을 제칠 인도와 미리 우호적인 관계를 맺음으로써 잠재력이 높은 인도 시장에서 우위를 점하겠다는 게 각 국의 계산인 셈이다. ◇"청년 인도가 중년 중국 제친다"=인도의 GDP(국내총생산) 규모가 아직 중국의 4분의 1 수준인 상황에서 불과 10년 후에 중국을 추월하기는 매우 어려운 일이다. 하지만 머지 않은 시점에 인도가 중국을 추월할 것이라 예상하는 시각은 인도 내부에만 있는 게 아니다. 인도의 경제 성장 속도나 규모가 중국을 추월하는 시점에 대한 의견이 엇갈리기는 하지만 골드만삭스ㆍ스탠다드차터드ㆍ프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)ㆍ모건스탠리 등이 모두 인도의 초고속 성장을 예상하는 다양한 보고서를 내놓았다. 영국의 경제주간지 이코노미스트는 "인도의 경제 성장률이 2013년부터 중국을 추월할 것"이라고 예상했다. 이 같은 장밋빛 전망을 가능케 하는 첫 번째 요소는 인도의 피라미드형 인구 구조다. 인도는 세계에서 가장 젊은 국가 중 한 곳이다. 중국이 엄격한 산아 제한 속에 조만간 '노령화(aging)'국가로의 진입을 앞둔 '중년'이라면 인도는 힘이 넘치는 '청년'이다. 인도 역시 1970년대에 중국과 비슷한 산아제한 정책을 실시한 적이 있었다. 하지만 인도 정부는 대중의 강력한 반대에 부딪혀 해당 정책을 이내 폐기했다. 이 때문에 중국의 노동력이 쇠퇴의 길로 접어들 무렵에도 인도 경제는 계속해서 신규 노동력을 공급받을 수 있게 됐다. 또한 전체 12억 인구 중 절반 이상이 25세 미만인데다 무엇보다 이들 대부분이 세계 공용어 중 하나인 영어를 사용할 줄 안다. 이들의 교육 수준 역시 뛰어나다. 전체 문맹률은 중국에 비해 높지만 젊은 층의 교육 열기는 매우 높다. 매년 대학 졸업자 수가 늘고 있고, 특히 IT 부문에 젊은 인재가 풍부하다. 전체 인구 수에 있어서도 중국을 추월할 날이 머지 않아 보인다. 유엔인구기금(UNFPA)가 지난 10월 발표한 '2010 세계인구 상황 보고'에 따르면 현재 인도 인구 수는 12억1,500만명, 중국은 13억5,400만 명이지만 2050년이 되면 인도(16억1,400만명)와 중국(14억1,700만명)의 순위가 바뀔 전망이다. 이 같은 인구 구조와 규모는 글로벌 기업들을 충분히 유혹할 만 하다. 이들에게 있어인도는 생산기지로서도, 소비시장으로서도 절대 놓칠 수 없는 곳이기 때문이다. 경제 회복을 위해 몸부림치는 세계 각 국이 인도를 잡아야 하는 가장 큰 이유다. ◇민간주도형 경제ㆍ지정학적 위치도 장점=중국이 국가 주도 속에 빠른 속도로 고속철ㆍ도로 등 교통 인프라를 구축하고, 치수ㆍ도시 정책 등을 펼치고 있는 반면 인도는 여전히 사회 전반의 인프라가 취약하다. 중국이 기술 관료들의 의사 결정에 따라 일사분란하게 정책을 시행하는 것과 달리 인도에서는 이익 집단간의 갈등 때문에 정책 결정이 지연되는 일이 빈번하다. 하지만 이같은 양국의 장ㆍ단점은 뒤집어 생각하면 중국에겐 단점, 인도에겐 장점이기도 하다. 국가의 강력한 보호 속에 성장하고 있는 중국 기업은 잘못된 정책이 시행되거나 보호의 장막이 걷힐 경우 곧바로 큰 타격을 받을 가능성이 크다. 특히 외국 기업 입장에서 볼 때 중국의 자국 기업 집중 육성책은 중국내 영업 활동의 큰 장애물이다. 반면 인도는 느린 속도로 발전하고 있지만 정부가 아닌 민간 기업이 성장을 주도하고 있다. 릴라이언스ㆍ타타ㆍ스털라이트ㆍ아닐디루바이암바니 등이 대표적인 인도 기업이다. 인도는 글로벌 금융위기로 선진국들이 휘청이던 2008년과 2009년에도 각각 6.7%, 7.4%의 경제 성장률을 기록했다. 또 올해 인도 정부의 경제성장률 예상치는 8.5%지만 IMF(국제통화기금) 등은 실제 경제성장률이 예상치를 크게 웃돌 것으로 내다보고 있다. 인도는 성장 잠재력이 높은 경제 구조를 보유하고 있다는 점과 함께 지정학적 위치 측면에서도 세계 주요 강대국들의 러브콜의 대상이 되고 있다. 글로벌 금융 위기 이후 급부상한 중국을 견제해야 하는 미국ㆍ일본 등은 정치ㆍ경제ㆍ군사적인 측면에서 인도와 손을 잡는 것이 절대적으로 필요한 상황이다. 이 때문에 버락 오바마 미국 대통령은 지난 11월 인도 방문 당시 인도에 대한 수출 제한 조치를 해제하는 등 군사적 협력 강화에 공을 들였다. 군수품 수출 확대라는 목적도 있지만 중국 견제를 위해 인도와 군사적 동맹 관계를 강화하겠다는 의도가 컸다. 중국 역시 국경 분쟁 등으로 인도와 껄끄러운 관계에 놓여 있지만 지난 15일 인도를 방문한 원자바오 총리가 대규모 선물 꾸러미를 풀어놓는 등 인도 환심사기에 나섰다. 미국ㆍ일본 등 경쟁국들이 최대 소비시장ㆍ생산기지인 인도와 친분을 쌓는 것을 손놓고 바라볼 수 만은 없는 상황이기 때문이었다.