홈

국제

국제일반

[中 희토류거점 바오터우를 가다] <하> 한국 '발등의 불'

입력2010.12.29 16:40:21

수정

2010.12.29 16:40:21

"원료 확보만으론 한계…희토 소재 개발·육성 서둘러야"<br>한국 희토 소재시장 자체 없어 고급 재료는 日서 전량 수입<br>수급불안땐 첨단산업 타격 커<br>장기적 연구개발 로드맵 마련 中과 기술개발 합작 등도 시급

"희토류 광산을 개발해 원료를 확보하더라도 사실 희토류 소재 개발은 요원합니다."

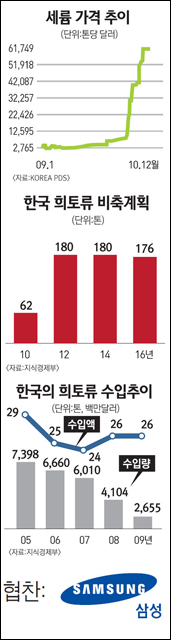

김경종 주중 한국대사관 지경관은 29일 한국 정부가 추진하고 있는 희토 자주개발 개념은 필요한 양만큼 원료를 확보한다는 것이지 희토소재산업 육성과는 거리가 있다며 이같이 밝혔다. 전세계 생산의 97%를 차지하는 중국이 갈수록 희토 수출제한 규모를 확대하면서 영구자석ㆍ형광재 등 희토소재 가격이 급등하고 있지만 이들 소재를 사실상 전량 수입하는 한국으로서는 뾰족한 대책이 없는 게 현실이다.

더 큰 문제는 한국에 희토소재시장 자체가 없어 앞으로도 희토 원료 수급불안에 따른 국제 희토소재 가격변동에 그대로 노출될 수밖에 없는 구조적 결함을 안고 있다는 점이다. 경기도 부천의 K 희토소재수입업체는 그동안 중국 저장성(浙江省) 닝보(寧波)에 있는 희토업체로부터 영구자석을 수입했지만 희토원료 가격상승을 이유로 수입가가 급등해 네이멍구(内蒙古) 바오터우(包頭)시의 다른 업체를 알아보고 있지만 뾰족한 대안이 없는 상황이다.

영구자석ㆍ연마재 등 희토소재들은 한국이 세계 최강을 자랑하는 휴대폰, LCD TV 등 전자산업은 물론 전기자동차, 풍력 터빈 등 미래 성장산업 제품의 부품에 필수적으로 들어간다. LCD를 만드는 삼성모바일디스플레이 등 대기업들도 2차ㆍ3차 부품협력사들이 알아서 희토소재를 수입하고 있다며 손을 놓은 형국이다.

한국은 고급 희토소재의 경우 거의 전량을 일본에서 수입하고 있다. 일본은 희토원료 전량을 거의 중국에서 수입, 이를 다른 금속과 합금 가공해 소재 형태로 만든 뒤 한국ㆍ중국 등지로 수백배 비싼 값에 다시 공급하고 있다. 지금은 소재공급에 문제가 없다고 하지만 중국의 희토원료 수출이 갈수록 줄어들 경우 수급불안에 따른 소재 가격 급등은 물론 제때 부품공급이 이뤄지지 못하면서 한국의 첨단가전 등 주력산업이 타격을 입을 가능성이 크다. 한국의 비축규모는 62톤으로 연간 수입량의 2%에 불과하다. 중국이 하루아침에 공급줄을 끊는다면 한국 산업에는 재앙이나 다름없기에 중국과 심각한 외교마찰을 빚지 않기만을 바라야 할 처지다.

포스코가 중국 희토업체인 중국융신희토무역유한회사와 지난 6월 합작해 네이멍구자치구 바오터우에 설립한 희토 가공업체인 포두영신의 김승곤 법인장은 "한국 정부는 소재산업 육성을 외치지만 학계의 연구 프로젝트 건수 위주로 끝날 뿐 실제 산업과 연계되지 못해 일회성에 그치고 있다"고 지적했다.

희토소재시장이 없다 보니 학계의 탁상 연구과제물로만 끝나고 이들 기술이 시장에 접목될 토양이 마련되지 않는다는 얘기다. 중국이 올 들어 희토업계 국제 경쟁력 강화를 위해 국영 희토기업 중심으로 본격적인 업계 통폐합에 나서는 한편 지난해부터 희토산업을 신에너지ㆍ전기자동차 등 7대 전략 신흥산업을 뒷받침하는 핵심 산업으로 규정하고 정책ㆍ재정적 지원에 총력을 다하고 있는 것과 대조적인 모습이다.

현재 중국 희토소재시장에 진출한 한국 업체는 광물자원공사가 산시(陝西省)성 시안(西安)에서 중국 기업과 과 합작한 시안맥슨과 포두영신 2개가 전부다. 중국의 기술장벽이 높아지기 전에 무섭게 희토기술 개발에 나서고 있는 중국과의 발 빠르게 합작해 희토 소재시장에 진출해야 한다고 현지 시장 관계자들은 말한다.

한국은 중국의 희토류 수출제한이 국제적 문제로 부각되자 비축량을 오는 2016년까지 1,200톤으로 늘리기로 했지만 중국의 수출감축이 이어지는 현실을 감안하면 희망 섞인 목표일 뿐이다.

설령 비축량을 늘린다 해도 희토소재시장의 장기적 육성 없이 원료만 확보하는 것은 근본적인 대책이 될 수 없다는 게 전문가들의 한결같은 지적이다. 소재산업 육성을 위해서는 지속적인 소재 연구개발은 물론 결과물이 시장에서 쓰일 수 있을 때까지 인내하는 장기적이고 치밀한 전략이 필요하다. 기업들은 당장 돈이 안 된다고 소재수입에만 열을 올리고 있다. 결국 정부가 일회성 연구에 그치지 않도록 장기적인 연구개발 로드맵을 만들고 백년대계의 소재기업 육성에 나서는 것이 해결책이다.

중국 현지에서 희토소재시장 진출을 준비 중인 모 대기업 관계자는 "소재산업은 기업이 만들기 힘든 장기적인 성격을 갖고 있지만 고부가가치 시장임에 틀림없다"며 "정부가 보다 효과적으로 소재산업 육성에 나서야 한다"고 말했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>