|

|

『 "Seriously, we are in very deep trouble. Getting out of this will require a lot of creativity, and maybe some luck too.(우리는 지금 상당히 심각한 문제에 빠져있다. 이를 극복하기 위해서는 상당한 창의력과 운이 필요할 것이다.)" 미국 연방준비제도이사회(FRB)가 지난 17일 기준금리를 0~0.25%로 낮추자 2008년 노벨 경제학상 수상자인 폴 크루그먼은 자신의 블로그에 이 같은 독백을 남겼다. 무엇이 세계적인 경제석학의 마음을 이토록 무겁게 했을까. 객관성을 생명으로 삼는 경제학자가 왜 '운'이 필요하다는 탄식을 내뱉었을까. 정상적인 대응으로는 감당하기 어려운 시기가 오고 있다는 것을 에둘러 표현한 것은 아닐까. 지금 투자자들의 최대 관심은 사실상 제로금리에 돌입한 미국의 경제가 우리 경제에 미칠 영향이다. '제로금리' 시대가 열리면서 유동성 장세가 펼쳐질 것이란 장밋빛 전망이 넘쳐 난다. 이미 불나방으로 변신을 끝낸 개미들도 부지기수다. 공교롭게도 지수는 연말을 맞아 싼타랠리 양상을 이어갔고 불나방들은 오랜만에 찾아온 반등세가 식을세라 속속들이 주식시장으로 몰려들고 있다. 그러나 하늘이 무심했는지 때마침 주식시장은 성탄절을 앞두고 이틀 연속 하락하며 불나방들을 당황하게 만들었다. 과연 이들의 선택은 옳은 것일까. 만약 그들이 옳다면 어떤 식의 투자전략이 좀 더 나은 수익을 보장해줄 수 있을까. 이번 주 다트머니에서는 제로금리 시대를 대처하는 투자자들의 자세를 살펴봤다. 』 ● "주식 보다 채권·상품시장으로 눈 돌려라"

'日10년불황' 때와 달라 유동성 함정 가능성 낮지만

당분간 글로벌 경제침체 지속으로 주식 매력 떨어져

안전자산 선호 속 국채보다 회사채가 대안 부상

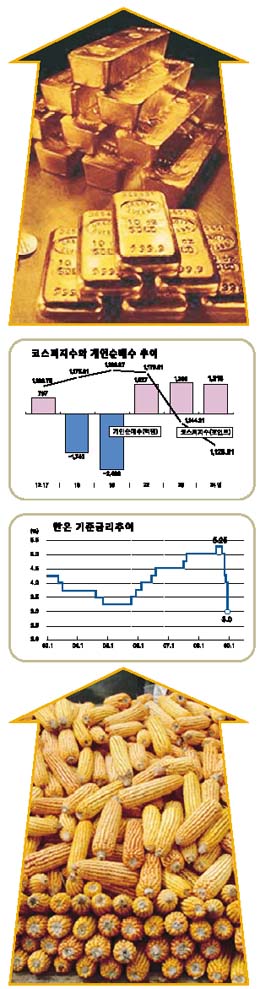

달러화 약세따라 金·농산물 가격은 꾸준히 오를듯 FRB의 제로금리 선언 소식이 전해진 17일부터 우리 증시는 사흘 연속 상승했다. 제로금리 시대 개막을 일단은 환영한 셈이다. 그러나 효과도 잠시, 지수는 이틀 연속 하락하며 올랐던 것보다 더 많이 떨어졌다. 유동성 장세 출현을 예상했던 개미들은 적잖이 당황하는 눈치다. 지금이라도 주식을 처분해야 하나, 아니면 조금 더 기다려야 하나. ◇제로금리, 금리인하의 결정판= 제로금리란 문자 그대로 제로(0) 수준의 금리를 말하는 것으로 금리인하의 결정판이다. 통상적으로 금리인하는 시중에 돈이 마르고 경기침체가 예상될 때 시도된다. 결국 제로금리는 이러한 양상이 최악의 국면으로 치달을 때 꺼낼 수 있는 최후의 카드인 셈이다. 제로금리가 경제에 미치는 시나리오는 두 갈래로 상정해볼 수 있다. 먼저 긍정적 시나리오. 금리가 제로에 수렴하게 되면 예금이나 국채와 같은 고정수익 투자의 매력은 사실상 사라지게 된다. 이에 갈 곳을 잃은 유동성은 안전자산이 아닌 주식시장이나 부동산시장, 혹은 기업으로 몰린다. 이렇게 되면 지수는 상승하고 기업들은 기초체력을 회복하게 된다. 바로 이 논리가 미국 정부로 하여금 제로금리 카드를 꺼내게 만든 배경이자 많은 전문가들이 유동성장세의 도래를 예측하는 근거다. 다음은 부정적 시나리오. 침체된 경기를 회복하기 위해 풀어 놓은 돈이 엉뚱한 곳으로 빠지게 되면 어떻게 될까. 이런 일은 실제로 있었다. 제로금리의 원류인 일본의 사례가 대표적이다. 지난 1980년대 거품경제로 곤욕을 치렀던 일본은 위기극복을 위해 제로금리 정책을 꺼내 들게 된다. 그러나 유동성 함정에 빠지면서 일본은 ‘잃어버린 10년’이란 장기침체 터널로 들어서게 된다. 유동성 함정이란 금리인하와 통화정책이나 재정지출 확대와 같은 재정정책으로도 경기가 부양되지 않는 상태를 말한다. 일본이 딱 그랬다. 일본정부는 은행에 자금을 투입하며 자금을 필요로 했던 기업이나 가계를 구제하려 했지만 정작 이 자금은 조지 소로스를 위시한 투기자본 손으로 흘러들어갔다. 이 자금을 종자돈으로 한 투기자본들은 2000년대 들어 인도, 호주 등의 고금리 국가에 침투하며 ‘엔케리 트레이드’를 유발했다. ◇국제 공조로 유동성 함정 가능성 낮아= 그러나 대부분의 전문가들은 경기침체가 한동안 지속되겠지만 글로벌 경제가 예전처럼 재차 유동성 함정에 빠지지는 않을 것이라고 내다보고 있다. 예전과 지금의 상황은 다르기 때문인데 미국 정부가 유동성 공급은 물론 소비와 투자를 동시에 진작시키는 전략을 구사할 것으로 예상되기 때문이다. 여기에 일본의 사례는 일본이란 국가 하나의 문제였지만 지금의 글로벌 금융위기는 국제적인 공조 아래 이뤄지고 있다는 점도 유동성 함정의 가능성을 낮추는 요인이다. 마주옥 키움증권 연구원은 “금리수준이 제로로 떨어지면서 유동성 함정에 대한 이야기가 나올 수 있지만 현 상황은 정부의 대응이 미미했던 대공황이나 일본의 사례와 많이 다르다”며 “지금의 통화정책과 재정정책은 이제까지 볼 수 없었던 수준으로 쉽게 이야기해서 정부가 유동성을 공급함과 동시에 소비와 투자를 하겠다는 것으로 유동성 함정을 우려할 때가 아니다”고 분석했다. 일본의 경우 금리인하가 소비지출, 기업의 설비투자 등으로 이어지지 않으면서 불황을 장기화했지만 미국은 양적 완화정책과 신 뉴딜정책 등을 추진하고 있어 일본처럼 최악의 상황은 피할 것이란 분석이다. ◇주식보다는 채권, 그 중에서도 회사채가 유망= 비록 유동성 함정에 빠질 가능성은 높지 않지만 그렇다고 선뜻 주식시장에 참여하기엔 현 상황이 그리 녹록치 만은 않다. 안전자산 선호현상이 여전한데다 내년 초 기업들의 도산 및 구조조정, 실적하향 조정 등이 대기하고 있어 주식시장의 매력은 그만큼 떨어진 상태다. 대우증권은 내년 영업이익증가율 전망치로 마이너스 2.14%를 제시했는데 3년 만에 처음으로 나타난 마이너스 성장률이다. 이에 따라 부상하고 있는 투자대안이 채권과 상품시장이다. 현재 경제여건은 채권투자에 적합하다는 평가다. 경기전망은 여전히 어둡고 안전자산에 대한 선호도는 아직 살아있다. 다만 국채보다는 회사채가 더 나은 대안으로 꼽힌다. 안전자산의 벤치마크라 할 수 있는 미국의 기준금리가 하락할 여지가 더 이상 없어지면서 미국 국채의 강세(국채금리 하락)를 기대하기가 사실상 어려워졌기 때문이다. 대신 회사채의 경우 회사채 스프레드가 주식시장에 비해 경기침체 정도를 과도하게 반영하고 있어 여타 채권에 비해 수익기회가 그만큼 더 높다는 분석이다. 허재환 대우증권 연구원은 “현재 미국 신용스프레드는 6%포인트로 이는 1980년대 초를 비롯한 과거 글로벌 경기침체 국면 당시인 4%포인트보다 훨씬 더 벌어져 있다”며 “당장 의미 있는 신용스프레드의 축소를 기대하기는 쉽지 않지만 주식시장에 비해 투자매력도가 높다는 것은 확실하다”고 분석했다. 자산운용협회에 따르면 현재 시중에는 7개의 장기회사채 펀드가 출시돼 있다. 특히 채권형펀드의 경우 지난 10월 증시안정화대책 때 세제혜택을 받은 데 이어 최근엔 1인당 가입한도가 3,000만원에서 5,000만원으로 확대되는 등 투자여건이 더욱 개선됐다. ◇상품시장도 관심 필요= 전문가들은 또 제로금리 단행에 따른 달러화 약세는 대체제인 상품가격의 매력을 높일 것으로 내다보고 있다. 다만 여러 상품 중에서도 석유는 수요둔화라는 악재로 제한적인 상승세가 예상되는 반면 미국 달러화와 가장 밀접한 대체관계를 맺고 있는 금의 경우 매력도가 더욱 커질 것으로 전망된다. 또한 농산물가격 역시 재고율 하락 및 소비패턴 변화 등의 요인으로 꾸준히 상승할 것으로 예상된다. 안정균 SK증권 연구원은 “전세계적인 제로금리 기조로 채권가격이 더 이상 오르기는 어려울 것”이라며 “특히 미국 정부가 시장에 유동성을 추가로 공급할 것으로 예상되는데 이렇게 되면 추가적으로 달러약세가 나타날 것이고 미국 채권과 대체관계에 있는 금 수요가 확대될 것”이라고 분석했다. 송경근 동부증권 연구원도 “유가를 제외한 곡물 및 금속가격의 상승도 예상할 만한 시점”이라며 “특히 경기둔화 국면에서 상대적으로 가치보존이 가능한 금이 가장 먼저 관심을 끌 가능성이 높다”고 설명했다.