'발등의 불' 원유비축 2년동안 '0'<br>구입예산 배럴당 40弗 "적정비축 엄두못내"<br>부족분 채우려면 2년간 2兆5,000억 필요<br>정부 비축일정 연기·물량 축소 "땜질 대응

우리나라 석유비축 사업에 비상이 걸렸다.

국제유가가 배럴당 70달러를 넘고 중동정세가 불안해지면서 원유비축의 중요성이 갈수록 커지고 있지만 우리나라는 지난 2004년 이후 단 한방울의 원유도 새로 비축하지 못한 것으로 드러났다. 특히 정부는 당초 계획에 비해 1,000만배럴 정도 비축차질을 빚자 비축일정을 연기하고 비축물량을 줄여 임기응변식 대응이라는 지적을 받고 있다.

19일 서울경제신문이 산업자원부와 한국석유공사의 ‘제3차 석유비축계획’(95~2008년)을 점검한 결과 정부는 2005년 당초 계획했던 원유 600만배럴을 구매하지 못했으며 올들어서도 구매계획을 세운 300만배럴에 대해 이날 현재까지 전혀 구입하지 못한 것으로 나타났다. 또 올해 예정 비축유 역시 예산부족으로 구입이 사실상 어려울 것이라는 게 전문가들의 분석이다.

이에 따라 2004년 당초 계획보다 줄인 68만배럴까지 포함하면 우리나라의 전체 계획 대비 비축 차질물량은 약 1,000만배럴에 달했다. 이는 국제에너지기구(IEA) 기준으로 볼 때 우리나라가 비상시 일주일 이상 소비할 수 있는 물량이다. 국내 원유소비량은 하루 220만배럴인데 IEA 기준은 비상시 소비량으로 나프타 등 석유화학제품 생산에 들어가는 원유 등은 제외, 실제 소비량보다는 적다.

정부의 비축유 확보가 차질을 빚고 있는 것은 부실한 유가 예측 때문이다. 고유가현상이 2003년 중반부터 본격화됐지만 정부의 2005년 비축유 구입 예산은 배럴당 30달러선으로 책정됐고 올해는 배럴당 40달러가 적용됐다. 2005년 두바이유 평균 유가는 배럴당 50달러에 육박했으며 올해는 62달러를 기록하고 있다. 정부를 대신해 비축유 구입을 맡고 있는 석유공사의 황상철 석유사업처장은 “국제시세에 비해 비축유 구매 예산이 크게 모자라 적정 구매 시기를 잡기가 매우 어렵다”고 말했다.

이에 따라 정부가 3차 석유비축계획에서 오는 2008년까지 목표로 제시한 비축량 1억4,100만배럴 달성은 불가능해졌다. 7월 현재 정부 비축유는 7,280만배럴로 목표치보다 4,420만배럴이 부족한데 이를 채우려면 유가를 배럴당 60달러로 잡아도 향후 2년간 2조5,000억원 이상이 필요하다.

에너지경제연구원의 한 관계자는 “우리나라 한 해 에너지 예산 총액이 2조5,000억원 수준”이라며 “비축유 목표를 정부가 채울 수 없다는 것을 뻔히 알면서도 유가가 급등하면 고유가대책의 하나로 비축유 확대를 제시해 어이가 없었다”고 비판했다. 산자부는 4월에도 고유가 대책 중 하나로 비축유 확대를 공언한 바 있다.

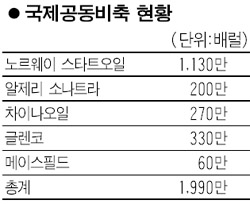

특히 산자부는 비축계획이 비현실적인 것으로 드러나자 비축일정을 연기, 물량도 줄이기로 하고 관련기관과 협의하고 있다고 이날 밝혔다. 산자부는 당초 정부 비축물량을 1억1,700만배럴에서 1억100만배럴로 줄이고 목표 일정도 2008년에서 2010년으로 연기했다. 아울러 현재 2,000만배럴인 국제공동비축물량을 당초 계획인 2,400만배럴에서 4,000만배럴로 늘려 2010년까지 총 1억4,100만배럴을 비축하기로 했다.

그러나 해외 산유국 등의 비축물량 유치는 유동적이어서 정부가 비축정책의 실패를 땜질식으로 대응하고 있다는 비판이 제기됐다. 석유공사의 한 관계자는 “고유가 상황에서 적정예산이 배분되고 소신껏 구매를 결정할 수 있는 시스템이 정착되지 않으면 비축계획이 계속 차질을 빚을 것”이라고 지적했다. 정부가 예산부족으로 직접 구매를 할 수 없자 확대하기로 한 국제공동비축 물량은 IEA 기준으로 비축유에 포함되지 않는다.

국제공동 비축사업 장기파트너 구하기 힘들어 '비관적'

계획된 비축유 확보가 불가능해지자 정부가 면피성 카드로 제시한 국제공동비축 확대는 과연 예정대로 가능할까.

공동비축물량은 우리나라의 비축기지에 저장된 외국의 석유로 평상시에는 저장시설을 빌려주는 조건으로 임대료를 받지만 비상 상황이 발생하면 우리나라가 우선적으로 구매할 수 있는 권리가 있다. 비축유도 확보하면서 임대수입도 얻을 수 있어 '꿩 먹고 알 먹고'다.

이에 따라 우리나라는 오는 2008년까지 공동비축물량을 2,400만배럴을 확보하기로 하고 현재까지 2,000만배럴을 유치했다. 노르웨이 스타트오일사가 1,130만배럴, 알제리 소나트라사 200만배럴, 차이나오일 270만배럴 등이다. 정부를 대신해 비축유 구입ㆍ저장ㆍ운영 등을 맡고 있는 석유공사는 알제리와 공동비축물량 확대를 논의 중이며 쿠웨이트와도 공동비축을 추진 중이다.

하지만 공동비축사업이 정부 예상대로 순항할지는 미지수다. 우선 공동비축물량이 비축유 성격을 가지려면 최소 3년 이상 중장기 계약이 맺어져야 하는데 이런 파트너를 찾기가 쉽지 않다. 또 계약기간만 끝나면 공동비축물량이 빠져나갈 수 있어 불안정한 측면도 있다. 이런 사정 때문에 공동비축을 비축유 개념으로 저장하는 나라는 없다. 국제에너지기구(IEA)가 공동비축물량을 '전략비축유'로 인정하지 않는 것도 이 때문이다.

석유업계의 한 전문가는 "공동비축사업 물량을 비상시에 이용할 전략비축유로 상정해 정부가 비축계획을 세우는 것은 위험도가 크다"며 "당초 비축계획을 이행하지 못하자 땜질식 처방을 한 측면이 있다"고 지적했다.

특히 국제공동비축이 예정대로 이뤄지지 않으면 수천억을 투입한 비축시설이 제 구실을 못하며 혈세만 낭비하게 된다. 현재 정부의 비축시설 용량은 1억2,100만배럴인데 비축물량은 9,300만배럴에 그쳐 시설의 20% 이상이 수십억원의 유지ㆍ보수비만 까먹고 있다.