|

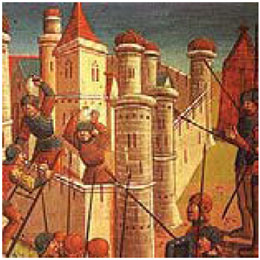

탐욕으로 가득 찬 죄악의 십자군. ‘제’에 대한 일반적인 평가다. 기독교인을 학살해 최악의 십자군으로도 불린다. 십자군이 폭력집단으로 변한 이유는 돈. 프랑스 귀족들이 주축인 은 가장 먼저 베네치아를 찾았다. 선박이 있어야 목적지에 도달할 수 있었기 때문이다. 베네치아는 조건을 붙였다. ‘함선건조 비용 및 운임ㆍ식량 제공에 8만5,000만마르크.’ 직접 참전하는 대가로 새로운 영토의 절반을 달라는 요구도 걸었다. 십자군은 이를 반겼다. 유력한 동맹을 얻었다는 판단에서다. 문제는 자금력. 십자군이 식기까지 팔아서 마련한 돈이 5만1,000마르크. 십자군은 헝가리 기독교인들이 점령한 항구 자라를 공격해주면 부채를 경감해주겠다는 베네치아의 요구에 넘어갔다. 십자군은 어렵지 않게 자라항을 점령했으나 곤경에 빠졌다. 분노한 교황이 ‘십자군 전원 파문령’을 내렸기 때문이다. 정신적 공황에 빠진 십자군에게 또 따른 유혹이 찾아왔다. 비잔틴제국의 전 황태자가 찾아와 황위를 찬탈한 삼촌을 내쫓아달라며 엄청난 제안을 내놓았다. 성공시 ‘20만마르크 지불, 병력 1만명 지원, 동서교회의 통합.’ 결국 십자군은 1203년 7월17일 아침, 콘스탄티노플 성벽을 넘었다. 이틀 뒤 도시를 손에 넣은 십자군은 약탈을 감행하고 불을 질렀다. 이듬해에도 비슷한 상황이 일어나 비잔틴제국의 황제 자리가 프랑스인에게 돌아갔다. 그리스인들이 비잔틴제국을 되찾기까지는 57년이 걸렸다. 대의를 상실한 이후 십자군운동은 추진력을 잃었다. 베네치아는 지중해의 패권을 차지할 수 있었으나 2세기가 흐른 뒤 오스만튀르크에 동지중해의 해상지배권과 교역기지를 잃고 말았다. 종교적 경건주의(십자군)와 모험적 자본(베네치아)의 결합은 언제나 위험하다. /권홍우ㆍ편집위원