中, 언론 통제·인권탄압 실태 드러내 국제적 체면 실추<br>구글, 中 보복땐 홍콩서도 '기본권 제한' 오명 가능성<br>美는 中 검열 부당성 알리고 사이버 전쟁서 우위 확보

구글과 중국정부간 싸움의 끝은 어떻게 될까.

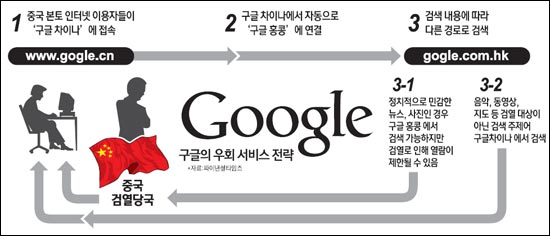

구글이 13억 인구에 4억 네티즌을 보유하고 있는 중국시장에서 철수했다. 기업으로서는 엄청난 결단이다. 구글은 검색 사이트를 홍콩으로 옮겨 중국의 '검열' 요구는 피했지만, 남아있는 중국 사업은 위협을 받고 있다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 중국 정부는 '만화방화벽(중국 정부의 검열 시스템)'을 통해 30일부터 중국 본토내 구글의 모바일 검색서비스와 홍콩 검색엔진(Google.com.hk)을 차단했다. 시나닷컴, 톰그룹, 차이나모바일, 차이나유니콤 등 중국의 대표 정보통신 기업들도 구글 검색서비스를 제외하는 등 구글에 대한 압박 강도를 높이고 있다.

구글은 중국지사의 연구개발 및 광고마케팅 분야는 유지한다고 밝혔지만 이 또한 불투명하다. 워싱턴포스트(WP)는 "중국 정부가 남아있는 구글 사업부도 폐쇄할 수 있다"며 "심지어 700명의 구글 근무자 일부에 대해서도 '조치'를 취할 수 있다"고 전했다. 파이낸셜타임스(FT)는 "중국과 구글 중 이번 사건으로 '우승자'는 누구일까"라는 의문점을 던졌다.

◇구글, 독자 외교노선을 걷는다= 인터내셔널헤럴드트리뷴(IHT)은 30일 구글이 '독자적 외교노선'을 펼치고 있다고 분석했다. IHT는 구글의 이번 결정은 역사적으로 인터넷 업체들이 고유의 외교정책을 추구해 왔던 영향을 받았다고 지적했다. 철수가 중국 당국에 단순한 항거가 아니라는 것이다.

IHT는 10여년전 남미에 진출한 메이저 IT기업들이 현지 당국의 달갑지 않은 관행들을 수용할지 여부를 스스로 결정한 사례를 들며 "인터넷 업체들도 그런 선택을 할 필요성이 있다"고 전했다.

지난 2006년 말 중국 시장에 진출한 구글은 구글네트워크가 중국 내부로부터 해킹당하고 현지 인권운동가의 G메일 계정이 침투되면서 중국 시장 철수를 결정하게 됐다. 구글은 '나쁜 일은 하지 않는다'라는 확실한 경영 방침을 내세우며 검열 요구를 거부했다.

그러나 단기적으로 보면 구글이 얻은 이익은 크지 않다. 홍콩을 통해 서비스를 제공해도 중국 측의 검열은 거의 변하지 않았다. WSJ에 따르면 구글이 '자체 검열'을 거부했던 '천안문'이나 '파룬궁' 등 검열단어는 홍콩철수 후 처음 2∼3일간만 하루 접속건이 최대 450만건에 이르렀지만 곧 시들해졌다. 450만건은 중국 네티즌 수에 비하면 큰 수치가 아니다.

◇'기회의 땅' 중국(?)=WSJ은 "구글이 '인터넷 검열'에 대항하며 명분을 얻었다"고 전하며 "구글이 중국에서 홍콩으로 신속하게 철수한 것은 경제적 부담이 작았던 게 결정적이었다"고 분석했다. JP모건 등 시장분석기관에 따르면 구글의 중국시장 매출은 2억5,000만∼5억 달러 수준이다. 구글 전체 매출 240억 달러의 1∼2%에 불과하다.

구글은 중국 인터넷 검색시장에서 매출기준으로 지난해 4분기 35.6%를 차지했다. 중국은 미국보다 많은 인터넷이용자를 보유하고 있다. 구글의 중국 매출 중 30% 가량만 중국에서 발생한 수익이다. 나머지는 중국 외 지역에서 게재한 광고다.

중국에서 인터넷 검색사이트 점유율이 70%를 육박하고 있는 바이두 역시 지난해 매출은 6억5,000만달러(약 7,400억원)였다. 중국의 지난해 인터넷검색 시장은 약 9억8,500만달러(약 1조원)로 집계됐다.

중국의 10분의 1의 인터넷 이용자를 차지하고 있는 한국시장에서 인터넷 검색시장 점유율 1위(70%) NHN의 매출(지난해 1조3,574억원)과 비교하면 중국 인터넷시장의 현주소는 그대로 드러난다.

NHN 역시 중국에서 1,200억원에 중국 게임포털 1위인 '아워게임'까지 인수하며 중국시장 공략에 나섰지만 지난해 매출은 600억원 수준에 그쳤다. NHN은 최근들어 중국 보다 일본 시장 공략에 적극적이다.중국에서 철수한 구글 역시 한국과 일본 시장 강화에 나설 것으로 외신들은 전망했다.

◇"미 정부가 최대 승자"= 중국은 이번 사건으로 중국의 언론통제 등 인권탄압 실태가 그대로 노출되면서 국제적으로 체면을 구겼다.

중국은 '정경일체' 노선을 걸으며 경제적 이익을 위해서는 정치적 타협은 상식으로 생각한다. 2006년 중국시장 진출 당시 구글은 중국의 검열 실시를 받아들였다. 중국 입장에서는 "이제와서 딴소리한다"라는 느낌을 받을 수 있다.

이미 홍콩에서는 중국의 보복 피해를 걱정하는 목소리가 높다. 중국은 향후 홍콩의 언론 자유도 제한 할지 모른다. 그렇게 되면 구글은 자유의 기수는 커녕 '홍콩의 기본 인권을 위태롭게 한 장본인'이라는 오명을 얻게 된다.

미ㆍ중간 사이버 전쟁은 10여년 전부터 시작됐다. 컴퓨터 보안업체 매카피에 따르면 해킹 사건의 60%는 정부기관이 개입한 것으로 최대 위협국으로 미국(36%)과 중국(33%)을 꼽았다. IHT는 중국 대 구글 전쟁은 미중 사이버 냉전의 한 부분이라고 주장했다.

이번 구글 사건은 미국에게 오히려 사이버 전략을 강화하는 계기가 되고 있다. WSJ에 따르면 구글의 중국 철수와 중국의 보복을 지켜 본 미국은 대사급 사이버 보안 담당관직 신설을 추진하고 있다. 여기에 미국은 군 전략사령부 산하에 '사이버 사령부'를 설립해 사이버 전쟁을 총괄할 계획이다.

구글은 자사가 모은 정보를 미 정보기관이 외국의 사이버 공격을 막는 데 사용하는 것을 허용하는 협약을 맺었다.

중국 인터넷 검열의 부당성을 세계에 알리고 사이버 전에서 우위권을 차지한 미국 정부가 이번 사건의 '최대 승자'라는 분석도 나오고 있다.