오는 31일 한미 자유무역협정(FTA) 개정의 본격적 서막이라 할 수 있는 제2차 협상이 시작되지만 우리 통상당국은 아직 이에 맞설 진용도 제대로 갖추지 못하고 있습니다. 지난해 10월 이를 준비하기 위해 산업통상자원부가 요청한 조직개편이 해를 넘겨서도 여전히 오리무중인 탓입니다. 로버트 라이시저 미국 무역대표부(USTR) 대표가 세계 최고의 로펌 인 스캐든압스(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom)의 법률 전문가를 수혈하는 등 그 어느 때보다 공세적 진용을 꾸린 만큼 우리 통상당국이 향후 협상에서 질질 끌려다닐 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.

여기에 1·4분기 안에 미국에 버금가는 강대국인 중국과의 FTA 서비스·투자 후속협상이 시작되는데요. 하루 빨리 조직개편 마무리가 필요하다는 목소리가 커지고 있습니다.

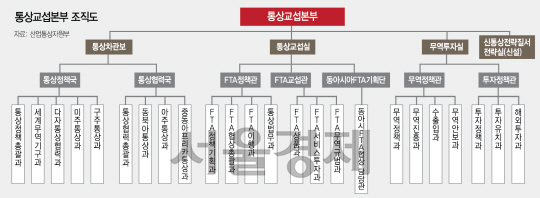

통상교섭본부의 조직개편은 왜 늦춰지고 있는 것일까요. 지난해 산업통상자원부는 행정안전부와 신통상질서전략실을 신설하는 내용을 담은 통상교섭본부 직제개편안을 확정했습니다. 이를 바탕으로 예산 주무부처인 기획재정부와 이를 협의 중입니다.

기재부와의 협의가 난항을 겪고 있는 것인데요. 이를 두고 두 부처 간에 기 싸움이 벌어지고 있다는 해석도 나옵니다. 부총리가 대외경제장관회의를 주최하고 이를 주관하는 대외경제국이라는 조직을 두는 등 기재부는 표면적으로 대외경제정책의 컨트롤 타워입니다. 통상교섭본부에 힘이 과도하게 쏠릴 경우 그만큼 기재부의 입지가 좁아질 수도 있는 셈입니다. 때문에 초반 기 싸움이 치열할 수 있다는 것입니다.

문제는 하나씩만 때놓고 봐도 쉽지 않은 일들이 한꺼번에 몰려오고 있다는 점입니다. 무엇보다 시급한 문제는 한미 FTA 개정입니다. 우리나라와 미국 간의 한미 FTA 개정협상 2차 라운드가 31일부터 2월 1일까지 서울에서 개최됩니다.

미국과의 협상은 항상 그랬지만, 여전히 우리 통상당국에는 벅찬 일인데요. 앞서 김현종 산업부 통상교섭본부장은 지난해 국정감사에서 “참여정부 당시 한미 FTA 협상 대표단은 204명 규모였지만 현재는 140명 수준”이라며 “인원수가 부족하다”고 말했던 것도 이 때문입니다. 그에 앞선 10월 산업부가 통상교섭본부의 정원의 세 배 가까이 충원해달라고 요청했었습니다. 김 본부장은 206년 미국과의 FTA 협상 당시 통상교섭본부를 이끌었던 인물입니다.

현재 산업부 통상교섭본부의 정원 296명입니다. 지난해와 비교하면 정원이 두 배 증가한 것처럼 보이지만 지난해 말 소폭 있었던 조직개편으로 산업부 산하 무역투자실을 통산교섭본부로 이관한 것을 감안하면 증원은 미미한 수준입니다. 이중 USTR처럼 통상협상만을 담당하는 조직인 통상교섭실의 인원은 70여명에 불과합니다. 이들 인원으로 미·중 주요 2개국과의 통상 협상뿐만 아니라 역내포괄적경제동반자협정(RCEP), 남미공동시장(Mercosur) 뿐만 아니라 신남방·북방 정책에 따른 통상조약까지도 모두 끌고 나가야 하는 것입니다.

이 같은 조직 규모는 협상 상대인 미국에 비하면 3분의 1 수준에 불과합니다. 미국 상무부에서 협상 기능만을 따로 떼 놓은 일종의 ‘통상 델타포스팀’인 USTR은 정원이 200~300명에 달하는 것으로 알려집니다. 더욱이 현재의 USTR은 라이시저 대표가 취임하면서 통상 분야 1위 로펌인 미 스캐든압스의 실무 전문가들로 공격적인 진용을 꾸렸습니다. 안덕근 서울대 국제대학원 교수는 “미 USTR은 통상의 델타포스 같은 조직인데 대부분 법대 나온 변호사들로 꾸려진 전문가 집단”이라며 “우리는 퇴직 이후 3년간 관련 업무에 종사하지 못하도록 한 공직자윤리법 때문에 전문가 영입이 쉽지 않은 만큼 하루 빨리 조직개편을 확정해야 뒤늦게나마 수혈에 나설 수 있다”고 조언하고 합니다.

특히 이번 트럼프 행정부는 의회에서 ‘무역촉진권한(TPA)’을 부여받지 않고 이번 개정 협상에 나섰습니다. 그만큼 우리가 미국 측에 요구할 수 있는 범위가 줄어들 수 있다는 뜻인데요. 더욱이 우리 통상당국의 제1 과제라고 할 수 있는 무역구제조치 남발 방지 조항 삽입은 의회의 승인 없이는 불가능에 가깝습니다. 참여정부 당시 한미 FTA 협상 때도 “우리에게 권한이 없다”는 미국 USTR의 입장 탓에 결국 협정문에 이를 담지 못했던 바 있습니다. 때문에 빨리 조직개편을 마무리하고 미국 법률과 절차에 밝은 외부 전문가를 수혈하는 게 중요하다는 목소리가 나오고 있습니다.

안 교수는 “한·미 간 통상 협상은 우리는 미국이 때리면 뭐라도 다 바꿔야 하는데 미국 USTR은 권한이 없다고 하면서 빠져나갈 수 있는 불공정한 게임”이라며 “우리 정부가 가장 신경을 써야 할 무역구제조치 문제도 USTR에 권한이 없다고 법에 못을 박아 놨기 때문에 미국의 법과 절차에 대한 이해가 있는 외부 전문가를 수혈할 수 있느냐가 개정 협상을 성패를 가를 수 있다”고 말했다.