“이대로 고품질 원자재를 들여올 길이 막히면 공장 문을 닫을 수밖에 없습니다.”

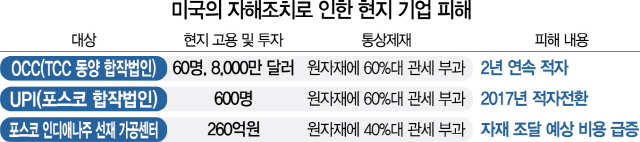

지난해 5월 미국 상무부가 초강력 제재 조치인 무역확장법 232조 발동을 앞두고 개최한 공청회. 짐 테넌트 OCC 사장은 이 자리에 참석한 도널드 트럼프 미국 행정부 관계자들과 철강 업체 앞에서 통상제재가 강화돼 한국산 원자재를 들여오지 못하는 상황이 계속되면 최악의 결정을 내릴 수밖에 없다고 호소했다. 그는 “미국인 근로자가 60명이 넘고 공장 설립 이후 투자한 금액만도 8,000만달러에 달한다”며 미국의 제재 칼날이 결국 자신에게 돌아올 수 있다고 거듭 강조했다.

하지만 돌아온 반응은 냉담했다. 미 상무부는 테넌트 사장의 호소를 외면한 채 지난 17일 한국산 철강재에 53%의 추가 관세를 부과할 수 있는 안을 포함한 232조 카드를 트럼프 대통령 손에 쥐어줬다. 트럼프 정부가 칼로 자신의 몸을 그어가며 한국 철강 업계를 코너로 몰아가는 모양새다. 보호무역 조치의 역풍으로 미국 땅에 진출한 한국 업체가 흔들리면 현지 고용과 투자를 모두 날리는 셈이라는 업계의 지적에도 아랑곳하지 않고 제재 수위를 높이고 있다.

미국의 자해 조치로 시달리는 현지 기업은 OCC만이 아니다. 포스코의 미 현지 합작법인 UPI 역시 거듭된 제재 때문에 지난해 적자전환했다. 미 상무부가 2016년 포스코산 열연에 61%에 달하는 반덤핑·상계관세를 부과하면서 포스코산 열연강판을 들여와 가공재를 판매하던 UPI에 유탄이 떨어진 것이다. 더는 포스코산 제품을 들여오기 어려워진 UPI는 미국 현지 업체에서 열연강판을 조달했지만 전보다 20~30% 웃돈을 줘야 했다. 이 때문에 원가율이 대폭 상승해 UPI는 120억원이 넘는 적자를 기록하게 된 것이다. UPI 관계자는 “추가로 실적이 나빠지면 600여명의 현지 고용에도 악영향이 있을 수 있다고 호소했지만 결국 이렇게 됐다”며 “사업 지속성을 고민할 정도로 심각한 타격을 받은 상태”라고 전했다. 미국으로 도피해 제재 광풍을 피하려던 국내 철강 업체들의 앞길을 암담하게 하는 소식이다.

더 큰 문제는 미국의 관세 폭탄을 피해 현지로 생산시설을 이동해도 적자를 면할 수 없다는 점이다. 지난해 포스코 열연강판 등을 사용했다는 이유로 8%대의 반덤핑관세가 46%까지 뛰어오른 넥스틸은 미국과 태국에 생산공장을 세우려 하고 있다. 하지만 최근 미국에 진출한 업체들은 현지에서 자리 잡는 데 상당한 시일이 걸리고 있다. 세아제강의 경우 유정용강관을 생산하기 위해 2016년 말 현지 업체 두 곳(러구나튜불러 프로덕트 코퍼레이션·OMK튜브)의 자산을 인수해 ‘SSUSA’ 생산법인을 설립했지만 1년 이상이 지난 현재까지 생산시설에 대한 안정화 작업을 진행하고 있다. 철강업은 소재가 바뀌면 가공 제품의 특성과 안정성도 바뀐다. 현지에서 동일한 제품을 생산하더라도 소재가 달라지기 때문에 제품의 품질과 안정성을 인정받아야 납품을 할 수 있다. 업계 관계자는 “국내에서 품질을 인정받은 포스코 철강으로 만든 제품을 수출하던 업체라도 현지에 가면 조달 업체와 생산공정이 모두 바뀐다”며 “납품처들이 현지 생산법인에 대한 신뢰성을 검증하는 데도 몇 년이 걸린다”고 설명했다.

현지 숙련인력을 확보하는 것은 더 어렵다는 조언이다. 포스코의 베트남 생산법인 중 한 곳인 포스코SS비나가 본격 가동된 지 4년 만인 올해에야 흑자전환이 예상되는 게 대표적인 예다. 특히 생산시설을 동남아 국가로 옮길 경우 숙련인력을 육성해 고품질의 철강 제품을 뽑아내기까지 시간은 더 소요된다. 넥스틸이 미국 수출관세가 0%인 태국으로 생산시설을 이동한다고 했지만 자리를 잡기까지는 시간이 걸린다는 게 업계의 진단이다. 업계 고위관계자는 “동남아 국가의 경우 철강업이 이제 시작 단계라 숙련공을 찾기가 어렵다”며 “특히 완벽한 후공정으로 품질을 관리하려면 상당한 노하우가 필요하다”고 지적했다.

이 때문에 업계는 무역확장법 232조로 한국의 모든 철강 제품이 53%의 고율 관세를 맞게 될 경우 철강 업체들의 실적 악화는 피할 수 없다고 보고 있다. 고율의 관세가 떨어지면 일부 제품의 경우 최대 110%의 관세를 받아 수출길이 사실상 막힌다. 이를 피해 현지에 진출하더라도 품질을 인정받고 납품처를 찾기까지 상당한 시일이 걸리기 때문이다. 손봉락 TCC동양 회장이 현지 진출에 대해 “신중해야 한다”는 것도 이 같은 맥락이다. 미국의 보호무역 조치가 오래가지 않을 경우 국내 시장에서 버티는 게 막대한 투자로 현지에 자리 잡는 것보다 유리할 수 있다는 판단 때문이다. 철강협회 관계자는 “트럼프 정부는 11월 중간선거까지 그 결과가 어떻든 관세 폭탄처럼 파급력이 큰 ‘쇼잉’ 정책이 선거에 더 도움된다고 판단한 듯하다”며 “하지만 미국 물가를 끌어올릴 자해적 조치인 만큼 보복 수위가 더 빨리 낮아질 수도 있다”고 말했다. /김우보·구경우기자 ubo@sedaily.com