재계에서 ‘럭비공 인사’라는 표현은 현대자동차그룹의 인사 스타일을 나타내는 말로 통했다. 회사를 오래 다닌 고참 임직원들조차 도통 예상하기 어려울 정도로 어디로 튈지 모르는 깜짝 발탁·퇴진 인사가 많다는 얘기다. 그러나 전혀 예상하지 못한 인사가 최고경영자(CEO)로 갑자기 등장하거나 하는 식의 이 같은 반전 인사 스타일은 현대차그룹뿐만 아니라 재계 전반에서 많이 사라졌다. 임원 승진 이후부터 소위 ‘깜이 되는’ 인물을 차근차근 올려 CEO로 키우는 식의 인사가 대세로 자리 잡고 있다.

삼성전자는 지난해 말 정기 임원인사에서 총 27명을 부사장으로 승진시켰다. 지난 2015년 18명, 2016년 12명, 2017년 11명과 비교하면 파격적으로 많은 규모다. 삼성전자는 이러한 인사 단행의 취지를 “향후 사업책임자로 활용할 미래 CEO군을 두텁게 하기 위해서”라고 설명했다. 실제로 삼성전자는 임원 인사에 앞서 실시한 사장단 인사에서 3개 신임 부문장(DS·IM·CE)에 부문장 바로 아래 있던 사업부장들을 올렸다. 신임 부문장들은 오랜 기간 전임 부문장 곁에서 경영 노하우를 습득하며 차기 CEO로 훈련받았다. 삼성 사정을 잘 아는 재계의 한 관계자는 “핵심 사업부장들을 부문장에 올리지 않을 거면 그들을 왜 그 자리에 그렇게 오랜 기간 뒀겠느냐”고 촌평했다.

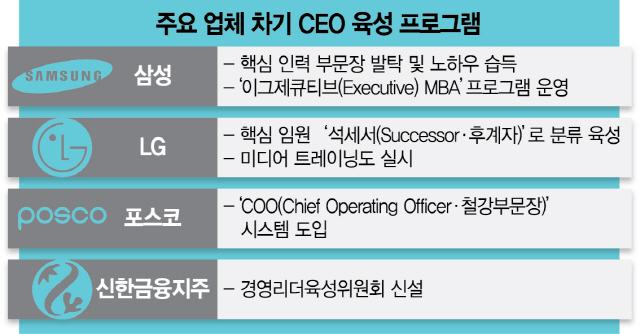

삼성전자는 최고위 임원뿐 아니라 평사원 때부터 ‘떡잎’을 발굴해 CEO로 키워낸다. 대리급 사원 가운데 극소수에 유급으로 풀타임 경영학석사(MBA) 취득을 지원해준다. 고참 차·부장을 대상으로는 ‘이그제큐티브(Executive) MBA’ 프로그램을 운영해 차기 경영자로서의 실력을 갖추도록 지원한다. 삼성 관계자는 “전무 이상급은 사실상 CEO 후보군으로 봐도 무방하다”고 설명했다.

LG그룹은 계열사 차원에서 차기 CEO 후보군에 들어가는 핵심 임원을 ‘석세서(Successor·후계자)’로 분류해 중점 관리한다. 이들에게 주요 보직을 맡기며 역량을 검증하고 경험을 쌓을 기회를 준다. 사업부장 이상을 대상으로는 대외관계를 매끄럽게 가져갈 수 있도록 별도의 ‘미디어 트레이닝’도 실시하는 것으로 알려졌다. 회사를 대표하는 CEO로서의 품위와 면모를 갖출 수 있도록 지원하는 것이다.

포스코는 최근 사실상의 ‘후계 프로그램’인 COO(Chief Operating Officer·철강부문장) 체계를 도입했다. 회장 바로 아래 COO는 포스코의 본업이라고 할 수 있는 철강 사업을 총괄한다. 향후 포스코 회장에 오를 가능성까지 고려한 차기 경영자 훈련 프로그램이다.

외풍이 심한 금융권에서도 후계자 양성 프로그램이 싹트고 있다. 신한금융지주는 국내 금융지주사 중 처음으로 그룹 내 후계자 양성을 위한 경영승계 프로그램을 체계화했다. 올해 초 지주에는 ‘그룹 경영리더육성위원회’를, 은행·카드·금융투자 등 13개 관계사에는 ‘자회사 경영리더육성위원회’를 둬 총 14개의 경영리더육성위원회를 신설했다. 신한금융의 경영리더 육성은 부서장·부부장급 중간관리자를 경영진으로 관리하는 인재 풀과 경영진을 CEO로 관리하는 인재 풀 등 크게 2단계로 나뉜다. 각 계열사마다 총 임직원의 10% 안팎에서 부서장·부부장급 인재 풀을 구성하고 여기에 들어간 인재들은 사실상 전원이 차기 경영진 후보군이다.

/한재영·황정원기자 jyhan@sedaily.com