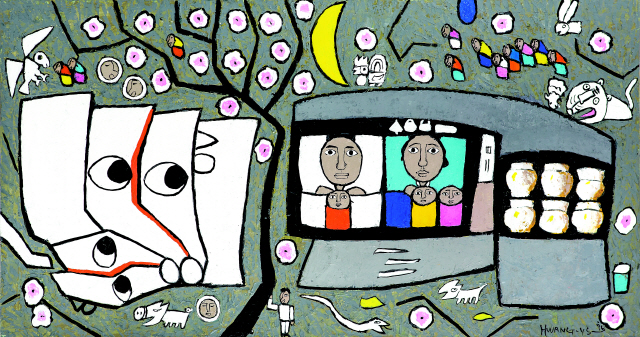

웅크린 소는 말이 없다. 큰 눈만 끔뻑일 뿐 이따금 내는 소리는 낮고 깊은 울림이기만 하다. ‘가족애’와 ‘향토적 서정성’ 등의 수식어가 따라다니는 원로화가 황영성(77) 조선대 명예교수가 개인전 ‘소의 침묵’을 종로구 사간동 현대화랑에서 개인전을 열고 있다. 소만큼이나 우직하고 질기게 소를 그려온 황 화백은 넉넉한 몸통을 지워버리고 선과 점만 남겼다. 선은 등골이요, 점은 커다란 눈망울이다. 몸 맞댄 검은 소 떼가 넉넉한 이불처럼 사람들을 덮어준다. 다정하고 든든하다.

“그 시절 소는 한 집에 살던 식구나 다름 없었어요. 급한 일 생기면 팔아 해결하는 중한 재산이기도 하고요. 그 큰 눈만 끔뻑이다 고기도 주고 가죽도 지고 심지어 뼈와 뿔도 줍니다. 그렇게 우리 삶과 같이하는, 그래서 가족이라 부를 만한 동물이 바로 소예요. 한국 사람들이 소에게 특별한 마음을 품는 것은 당연하죠.”

황영성은 “소 이야기는 곧 내 이야기”라며 새롭게 선보인 검은 소 연작에 대해 설명했다. 특히 검은 소는 절제된 감정을 함축해 보여준다. 작가가 그간 겪은 삶의 질곡이 겹쳐진 결과 ‘검은 소’가 탄생했다. 강원도 철원 태생의 황영성은 아홉 살이던 해 한국전쟁이 발발해 피난 내려온 광주가 제2의 고향이 됐다. 나중에 찾아가본 옛 고향은 사라져 갈 수 없는 곳이 됐다.

“흰색은 모든 빛이 합쳐진 것이고 검은색은 모든 색채가 합쳐진 것이니 검은 소에는 나와 우리의 모든 잠재된 이야기들이 모두 겹쳐진 것입니다. 모든 욕망이나 비밀, 숨겨왔던 것들이 이 검은 색에 다 들어가 있다고 보면 돼요. 나이 여든이 되고 보니 인생에서나 작업에서나 못다 한 이야기와 표현들이 많더라고요.”

황 화백이 젊은 작가이던 시절엔 구상화가 대세였다. 병원 간호사를 모델로 3개월 여 그림을 그리다 보니 흰 옷이 회색이 됐다. 그렇게 그린 ‘병동의 오후’가 1967년 국전 특선을 받았고 작가의 ‘회색시대’ 포문을 열었다. 몇 년 뒤, 지인의 부친 회갑연에서 해질녘 황금빛으로 물든 초가집을 보고 “전율이 느껴질 정도의 감동”을 받았다. 산업화 시기의 초가집은 촌스러운 가난한 시절의 상징이었기에 화가들이 기피했음에도 황 화백은 회색조 초가집 그림 ‘토방’으로 1971년 국전에서 다시 특선을 받았다.

작가는 “초가집은 한국사람들이 설계해서 지은 것도 아닌, 자연스럽게 만들어진 조형물이며 우리 국민의 조형감각과 딱 맞는 그림”이라며 이후 초가집을 배경으로 작품 주제를 가족,마을,논밭 이야기로 확장해 우리의 고향을 품었다. 1990년대 초 파리 체류 기간을 거치면서는 그림에 생략과 간추림 기법이 가미됐다.

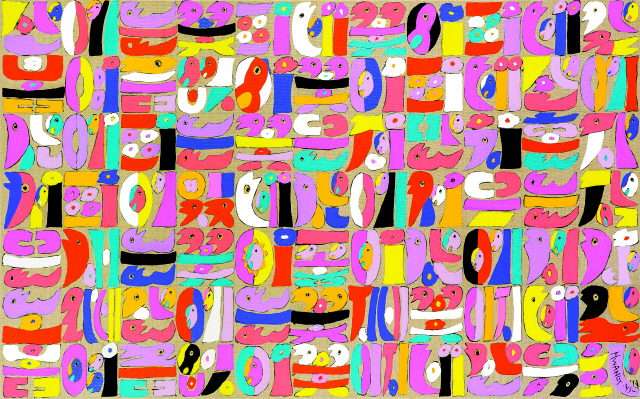

이번 전시는 작가의 1980년대 후반부터 최근까지 30여년의 작업을 망라한다. 글자 하나하나를 상징그림처럼 바꿔 시를 적은 ‘문자-형상’ 신작도 눈길을 끈다. 지난해 광주 국립아시아문화전당(ACC)에서 열린 대규모 회고전 이후 첫 전시로 27일까지 열린다.