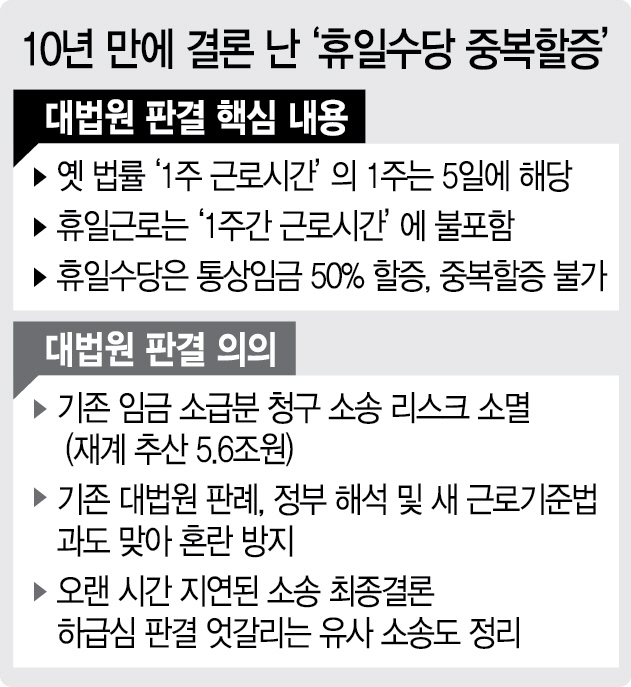

대법원 전원합의체는 21일 성남시 환경미화원들이 성남시를 상대로 낸 임금 청구 소송 상고심에서 원고 승소로 판결한 원심을 깨고 사건을 서울고등법원에 돌려보냈다. 김명수 대법원장을 포함해 파기환송 의견을 낸 대법관 8명은 “옛 근로기준법을 제정할 당시 입법자들은 휴일근로를 연장근로 시간에 포함하지 않겠다는 의사가 분명하게 보인다”며 “주간 최대 근로시간을 52시간이라고 해석하게 되면 새로 개정한 근로기준법과도 모순이 생겨 법적 안정성이 깨진다”고 설명했다.

이 사건은 지난 2008년 성남시 환경미화원들이 주말·공휴일 근무에 대해 휴일근무 외에 연장근로를 추가로 인정해달라고 소송을 내면서 시작됐다. 앞선 1심과 2심에서는 휴일·연장수당을 각각 50%씩 중복 가산해 통상임금의 200%를 지급해야 한다고 판단했다.

법조계와 산업계에서는 이를 뒤집은 대법원 전원합의체 판결을 두고 대체로 “혼란을 피하는 방향을 택했다”고 평가했다. 이미 다음달 1일부터 주 52시간 근무제도를 시행하기로 한 상황에서 굳이 또 다른 갈등 요인을 만들지 않았다는 것이다. 5명의 대법관은 “‘1주간’은 통상 달력의 7일을 의미한다”며 상고 기각 주장을 펼쳤지만 대세를 바꾸지는 못했다.

당초 이 사건은 휴일·연장근로수당 중복 가산 문제보다도 주당 최대 노동시간을 기존 68시간과 52시간 중 어느 것으로 볼 것인가가 더 큰 쟁점이었다. 옛 근로기준법상으로는 법정근로시간 40시간과 연장근로시간 12시간은 물론 토·일요일 각각 8시간씩 16시간을 추가 근로할 수 있어 주간 최대 68시간 근로가 가능하다고 봤다. 만약 1·2심 판결대로 휴일까지 연장근로에 포함되는 것으로 해석할 경우 옛 근로기준법으로도 주간 최대 근로시간은 총 52시간에 그친다는 의미가 됐다. 판결에 따른 사회적 파급력이 워낙 크다 보니 대법원도 2011년 성남시가 상고한 때부터 이번 판결까지 7년의 시간을 소비했다.

다만 지난 2월28일 주당 노동시간을 현행 68시간에서 52시간으로 단축하는 내용의 근로기준법 개정안이 국회를 통과하면서 대법원은 판결에 대한 부담을 크게 덜었다. 사건의 초점도 지난 3년간 휴일근로수당 가산 여부로 좁혀졌다.

전문가들은 판결이 원심대로 확정될 경우 기업들이 총 5조원 이상을 소급분으로 줘야 한다고 추산했다. 중소기업중앙회와 한국경영자총협회는 2014년 대법원에 낸 탄원서에서 부담 규모를 5조6,000억원으로 분석했다. 노동계 대표 싱크탱크인 한국노동사회연구소도 법인세 1조2,000억원 절감까지 고려할 때 이 부담이 5조원 수준에 이를 것으로 올 1월 예상했다.

결국 소급분조차 필요 없다는 최종 결론이 나옴에 따라 이 사건이 산업·노동계에 미칠 혼란은 거의 없게 됐다. 식품업계의 한 관계자는 “이번 정부 들어 최저임금 인상, 정규직 전환 등으로 인건비 부담이 엄청나게 늘었는데 만약 초과근로수당까지 추가로 지급해야 됐다면 이익이 한 푼도 안 남았을 것”이라고 말했다. 한 대형 로펌 관계자는 “사건 처리가 너무 지연돼 혼란이 초래되자 대법원이 기존 판례와 고용노동부 해석을 지지한 것으로 보인다”고 풀이했다.