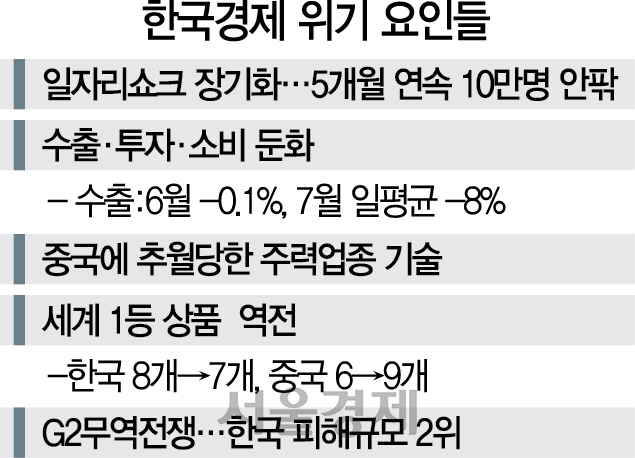

경제는 정권의 성패를 좌우한다. 어느 나라든 예외 없다. 글로벌 호황 덕에 경제만큼은 천운(天運)을 타고났다는 평을 받았던 문재인 정부에도 위기징후가 짙어지고 있다. 일자리는 최악이고 소비와 투자 등 내수가 얼어붙었다. 수출 전선은 흔들리고 반도체를 비롯한 휴대폰·디스플레이·자동차 등 주력업종은 체력을 다해간다. 반도체를 뺀 13대 수출업종 대부분이 중국에 추월당했다. ㈜대한민국을 이끌었던 주력산업을 대체할 차세대 업종마저 안 보인다. 자신했던 3% 성장도 쉽지 않다. 이필상 서울대 명예교수는 “주력산업이 경쟁력을 잃고 있는데 새로운 대체산업은 없다. 미래 먹거리가 없고 고용창출 능력이 사라지는 구조적인 위기상황에 직면했다”고 진단했다.

위기감이 커져서일까. 집권 2년 차에 접어든 문재인 정부에도 기업을 향한 정책변화가 감지되고 있다. 문 대통령의 발언에서 경제 관련 단어도 부쩍 많아졌다. 인도 순방길에 삼성전자 휴대폰공장 준공식에 참석했고 현대자동차·한화·LG 등의 기업현장을 찾고 있다. “기업과 자주 소통하고 기업의 애로를 청취해 해소해주는 것이 중요하다”고까지 했다. 부처가 만든 규제 완화의 내용이 미흡하다면서 당일 회의를 취소하는 강수도 뒀다. 이념과 노선을 떠나 ‘성장의 묘수’를 찾기 위한 변신이다.

그러자 촛불의 주역인 노동·시민단체가 날을 세웠다. “성장을 위해 규제를 풀자는 것은 과거 정부의 발상이다”부터 “참여정부 실패의 전철을 밟고 있다” 등 비판의 수위를 높이고 있다. 문 대통령과 이재용 삼성전자 부회장의 만남을 두고서는 ‘면죄부’ 논란도 제기했다. ‘반(反)기업=진보’, ‘친(親)기업=보수’라는, 단순화한 이념의 잣대로 기업정책을 바라보는 것이다. 이 명예교수는 “경제를 놓고 우클릭이다 좌클릭이다, 이렇게 이념의 잣대를 들이대는 것은 굉장히 무의미하다”면서 “세계 경제는 치열한 경쟁체제인데 이념의 틀에 갇혀 바라보는 것은 너무 위험한 모습”이라고 꼬집었다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 지지율은 최근 30% 후반까지 떨어졌다. ‘부자들의 대통령’이라는 비판도 받는다. 그럼에도 친기업 정책을 포기하지 않고 있다. 양원 합동연설에서는 “기업을 돕는 정책은 부자를 위한 것이 아니라 국가를 위한 것이다. 부를 창출하지도 않고 부를 재분배할 수 있는 척하는 것은 가당치도 않다”고 목소리를 높였다. 친기업정책이 결국은 국가의 먹고사는 문제와 직결된다는 얘기다. 프랑스뿐일까. 미국 등 강대국들도 자국 기업들을 위한 보호주의적 통상정책을 구사할 정도다. 기업을 축으로 국가 간 ‘무한 생존경쟁’이 시작된 것이다.

중국의 거침없는 부상에 이제는 대응할 시간도 그리 많지 않다. 문 대통령은 이념을 떠나 지지층의 비판을 각오하고 기업정책의 변화를 시도하고 있다. 성공의 기록을 위해서라도, 대통령의 고뇌에 찬 결단에 지지층이 더 힘을 실어주고 밀어줘야만 한다.

fusioncj@sedaily.com