과거부터 현재까지 도시는 다수가 일방적인 힘을 활용해 소수자들의 시간과 공간을 잠식해왔다. 그 결과 도시에서 소수집단의 시공간은 제대로 존재하지 못했다. 이러한 메커니즘이 극대화된 공간이 소록도다.

한센병 환자들이 집단 거주한다는 이유만으로 배제되고 많은 편견을 받아왔다. 하지만 의학의 발달로 한센병에 대한 연구가 진척되고 환자에 대한 사회적 인식이 개선되면서 한센인들의 시공간을 달리 해석해야 한다는 의견이 확산되고 있다. 소록도가 예전처럼 인권탄압이 이뤄진 폐쇄적인 공간으로 인식되지 않고 있는 게 사실이다. 정동욱(창원대학교 건축학과 5학년), 박재영(〃4학년), 최영주(〃3학년)씨는 이 점에 주목하고 소록도를 새롭게 해석하는 데 주력했다. 이들은 한 집단의 시간과 공간을 ‘껍데기’라고 지칭하면서 이러한 껍데기는 한센인과의 다각적 공유를 통한 이해의 관점에서 새롭게 구성돼야 한다고 생각했다.

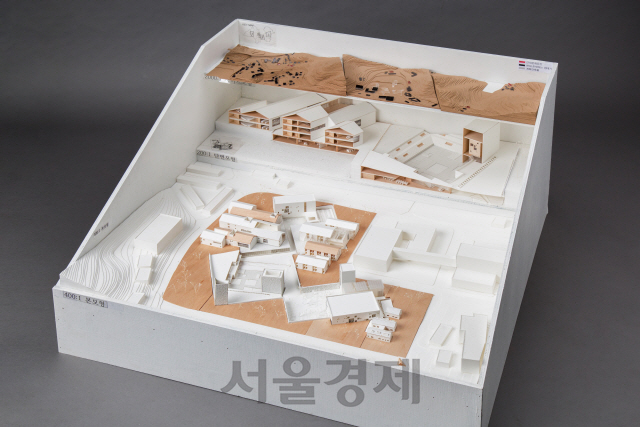

공간 배치는 소록도의 중심에서 시작되며 기본적으로 세 가지 축과 면으로 구성된다. 주변의 다양한 건축적 재료를 활용함과 동시에 모든 건물이 시간 흐름의 중심에서 만나게 되도록 배치했다. 추모관, 종교, 해록예술회관, 처치실, 감금실 등에 한센인들의 역사가 차곡히 담길 수 있도록 했다. 한센인이 사라졌을 경우 그들의 시간과 공간을 유산으로 남기는 것도 중요하다고 생각했다. 이에 남은 한센인들의 공간은 새로운 사람이 다시 만들어 갈 수 있도록 구조를 구축했다.

이러한 계획적인 건물은 ‘껍데기’에 다를 바 없다. 하지만 한센인들의 시간과 공간을 양방향 교류를 통해 공유한다면 작은 도시인 소록도도 다수의 일방적인 힘이 존재하지 않는 공존의 공간으로 재탄생할 수 있다는 게 이들의 생각이다.