부동산 경기가 위축되는 와중에도 부동산 신탁업계에서는 채용이 어느 때보다 활발해 구직자들의 눈길을 끈다. 대형 건설사에 비하면 절대적인 선발 숫자는 여전히 작지만 1년 만에 두 배로 채용 규모를 늘릴 만큼 성장세는 가파르다. 경력직 채용도 1년 내내 이뤄지고 있어 금융계와 건설업계 인력들이 신탁업계로 이직하는 경우도 많다. 신탁업은 금융 산업과 부동산 투자라는 실물 경제가 결합한 매력적인 업종이자 상대적으로 높은 초봉으로 인재들을 끌어 모으는 중이다.

◇성장하는 신탁업계 늘어나는 채용규모= 20일 신탁업계에 따르면 올 한해 대부분의 신탁사들이 신입·경력 채용규모를 예년보다 늘렸다. 2017년 5명의 신규 사원을 채용했던 하나자산신탁이 올해는 두 배 늘어난 10명을 뽑았다. KB부동산신탁도 2017년에는 1회의 공채를 통해 신입과 6명, 경력 15명을 뽑았지만 올해는 상반기에만 신입 8명과 경력 10명을 선발했다. KB부동산신탁은 현재 하반기 공채를 진행 중이다. 한국자산신탁의 경우 올해 신입사원은 20여 명을 뽑았고 경력은 수시 채용을 통해 그 이상을 선발한 것으로 알려졌다. 코람코자산운용의 경우 2017년 14명, 2018년 15명의 신입사원을 뽑았다. 특히 올해는 인프라 부문을 신설하면서 팀원 전원을 경력으로 채용하는 등 경력 채용에도 활발하게 나서고 있다. 중견신탁사인 무궁화신탁과 코람코자산운용 등이 현재 하반기 신입·경력사원 채용을 진행 중이다.

부동산 경기 침체로 대형 건설사들의 채용이 주춤한데 비해 부동산 신탁 업계에서 채용이 꾸준히 늘고 있는 이유는 신탁업계에 대한 규제 완화로 사업 수주가 증가하고 있어서다. 지난 2016년 3월 시행된 도시 및 주거환경정비법에 따라 신탁사도 재개발·재건축 등 도시정비사업이 가능해지면서 여의도 시범아파트, 공작아파트 등이 속속 신탁 방식 재건축을 선택한 바 있다. 또한 금융위원회가 신탁사를 추가 인허가 해주기로 밝히면서 미리 규모를 키워둬야 한다는 조급함도 섞여 있다.

이런 이유로 앞으로도 신탁업계 인력 수요는 꾸준할 것으로 보인다. 한국토지신탁은 정비사업을 담당하는 도시재생사업본부를 기존 15명에서 2022년까지 35~40명까지 늘리기로 내부 계획을 잡았다. 올 들어 이미 6명을 신규 채용했다. 한국토지신탁과 신규 수주 순위 1, 2위를 다투는 한국자산신탁도 지난해 말 11명이던 도시재생사업본부에 3명을 더 채용해 14명으로 늘렸다. 무궁화신탁은 올해 신규 채용을 통해 도시사업본부를 새로 꾸리기도 했다.

◇빠르게 현업 투입할 수 있는 전문성 갖춘 인재 선호=사업이 빠르게 커지고 있는 만큼 업계에서는 현업에 바로 투입할 수 있는 전문성을 갖춘 인재를 선호한다. 신탁업계에서 최근 신입 규모를 웃도는 경력사원을 채용하는 이유도 바로 이 때문이다.

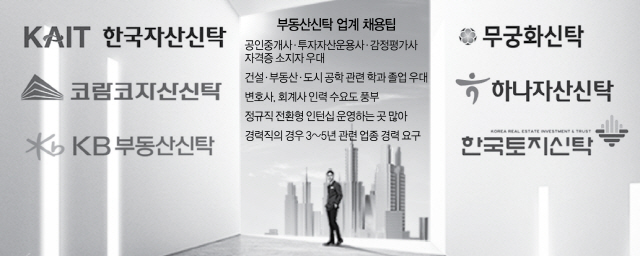

대부분의 신탁사들이 공인중개사 자격증이나 투자자산운용사 자격증, 감정평가사 자격증 등을 보유한 경우 우대하는 경우가 많으며 지원 부서에 따라 변호사, 회계사에 대한 우대도 제공한다. 전공도 건축이나 부동산, 도시공학 등 업계 관련 학과를 졸업했다면 우대를 해주는 곳이 많다. 업무 역량과 적응도 등을 평가하기 위해 정규직 전환형 인턴십 형태의 채용을 하는 업체들도 있다. 코람코자산신탁의 경우 ‘K-STEP (Koramco-Start True Expert Program)’이라는 신입직원 채용 프로그램을 운영한다. 8주간 기간제 근로자로 근무하며 교육을 받는 형식이다. 아시아자산신탁도 인턴십 프로그램 ‘A+ROOKIE’를 운영한다. 3개월간 근무를 거쳐 최종 정규직 전환자를 선발하며 전환율은 90% 내외다. 아시아자산신탁이 이번 연말 선발한 인원들 역시 내년 2월 28일까지 A+ROOKIE 프로그램의 일환으로 아시아신탁에서 근무하게 된다. 한국자산신탁 역시 신입에 대해 3개월 간의 수습 기간을 거치도록 하고 있다. 경력직의 경우 직종별로 기준이 다르지만 최소 3년에서 5년 이상의 관련 업종 경력을 요구한다.