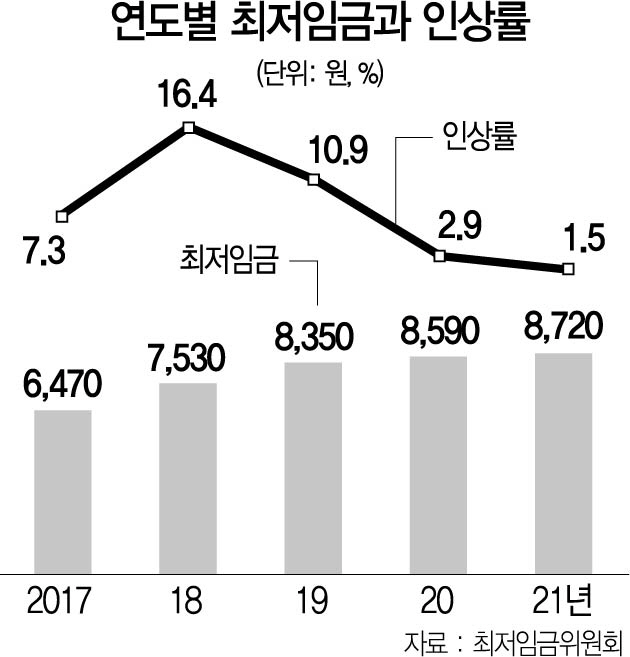

올해 이뤄진 내년도 최저임금 심의의 가장 큰 변수는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 쇼크에 따른 경영의 불확실성이었다. 여기다 2018~2020년 최저임금이 33%가량 오른 만큼 ‘동결 수준으로 정하지 않으면 오히려 근로자에게 해가 될 수 있다’는 데 공감대가 형성됐다. 다만 역대 최저 수준의 인상률이 2년 연속 이어진 만큼 내년 예정된 2022년 최저임금 심의에서는 노동계의 인상 요구가 거세질 것으로 전망된다. 올해는 경영계가 코로나19 등으로 최저임금 인상률 억제를 주장했다면 내년에는 반대로 공수가 바뀔 수 있다는 얘기다.

◇심의 처음부터 끝까지 ‘코로나19’=14일 노사정관계자에 따르면 올해 초만 해도 내년도 최저임금 인상률을 4~5%로 전망하는 관측이 많았다. 올해 최저임금 인상률이 경제위기 수준인 2.87%로 결정되면서 노동계를 배려해 이보다 높은 수준의 인상이 불가피하다는 분석이 많았다. 하지만 이런 전망은 지난 3월부터 코로나19가 급속도로 확산되면서 180도 달라졌다. 박준식 최저임금위원장은 지난달 18일 광주에서 개최한 최저임금 토론회에서 “법적으로 규정돼 있지 않은 요소도 종합적으로 고려하겠다”며 코로나19를 예로 들었다.

이후 최저임금 심의는 사용자위원의 공세 속에서 진행됐다. 사용자위원은 최초안을 삭감안(8,410원, -2.1%)으로 제출했고 1차 수정안에서도 마이너스를 고집했다. 2차·3차 수정안에서 근로자위원들이 최초안 인상률의 3분의1 수준인 9,110원(6.1% 인상)을 제시했음에도 사용자위원은 8,635원(0.52% 인상)을 요구했다.

결국 14일 새벽 9차 전원회의에서 공익위원이 8,720원(1.5% 인상)을 제시해 가부 표결이 시행됐지만 소상공인연합회 몫의 2명은 표결이 이뤄지기 전 퇴장했고 남은 사용자위원 7명은 모두 반대표를 던졌다. 사용자위원 간사인 류기정 한국경영자총협회 전무는 “최소한 동결이 목표였고 0.52%보다 높은 안을 수용하기 어려웠다”고 말했다. 인상률 1.5%는 올해 경제성장률 전망치(0.1%)와 소비자물가상승률(0.4%), 근로자 생계비 개선분(1.0%)을 합산했다는 것이 공익위원 측의 설명이지만 노사정 안팎에서는 “사용자를 달래기 위한 안일 뿐”이라는 관측이 우세하다.

◇공격 벼르는 노동계 “최악…투쟁”=문제는 내년이다. 2년이나 역대 최악의 최저임금 인상률이라는 성적표를 받게 된 노동계는 벌써 공세를 예고하고 있다. 전날 8차 전원회의에서 민주노총 근로자위원들은 회의에 참석하지 않다가 결국 ‘보이콧’했다. 한국노총 근로자위원들도 공익위원안이 1.5% 인상안이라는 소식에 내년도 최저임금 심의를 거부하고 최저임금위원회 총사퇴 입장을 밝혔다. 근로자위원 간사인 이동호 한국노총 사무총장은 “공익위원도 총사퇴하고 새롭게 위촉하는 분들은 대학교수 외에 시민단체 출신도 들어가야 한다”고 말했다. 민주노총도 ‘투쟁’을 예고했다. 민주노총은 “역대 최저 인상률로 너무 실망스럽다”며 “최저임금 제도개혁투쟁을 적극 추진할 것”이라고 밝혔다.

◇공격이 최선의 방어…재계 차등화 요구로 압박할 듯=노동계의 인상률 투쟁에 맞서 재계는 ‘차등화’ 등 제도개선을 주장할 것으로 전망된다. 올해는 코로나19 탓에 경영계가 차등화를 강하게 주장하지 않았지만 지난해에는 업종별 차등화가 최종 불발되자 사용자위원들이 강력 반발하며 최저임금위원회에서 집단 퇴장한 바 있다. 오는 2022년 최저임금을 결정하는 내년 최저임금 심의 때는 경제 반등이 예상돼 노동계가 다시 큰 폭의 인상을 요구할 가능성이 높아 재계도 이에 대응하는 카드로 ‘차등화’를 들고 나올 것으로 보인다. 전국경제인연합회는 “앞으로 최저임금 차등 적용 등으로 급격한 최저임금 인상에 따른 부작용을 완화하기를 희망한다”고 밝혔다.

현재 차등화 방안으로는 지역별·업종별·규모별 총 세 가지가 언급되고 있지만 정부와 노동계는 모두 반대한다는 입장이다. 지역별로는 지방 근로자의 생계 차별이 될 수 있고 업종별로는 대기업·중소기업의 차이를 반영할 수 없다. 규모별로는 영세사업장에 종사하는 근로자에게 또 다른 불이익이 될 수 있다고 노동계는 주장한다. 현재 근로기준법은 5인 미만 사업장에 차등 적용되고 있는데 최저임금까지 차별받을 수는 없다는 것이다.

/세종=변재현기자 humbleness@sedaily.com