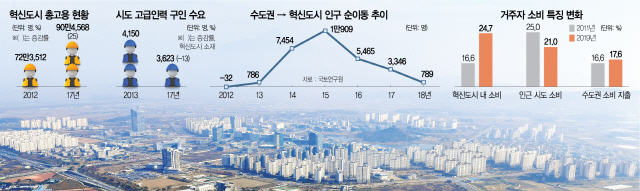

노무현 정부에서 시작돼 지난 2012~2013년 본격화한 혁신도시가 인구분산과 지역고용 확대, 지방 경쟁력 제고 등 당초 정책목표를 제대로 달성하지 못했다는 국책연구원의 평가가 나왔다. 이낙연 더불어민주당 대표 등 여권이 2차 공공기관 이전과 혁신도시 추가 지정을 신속히 추진하기로 했지만 혁신도시 1기조차 ‘균형발전’과 ‘지역성장’에 미달한 성적표가 나와 지역 표심을 노린 정치적 접근이라는 비판이 커지게 됐다. 8일 서울경제가 입수한 국토연구원의 ‘혁신도시 성과 평가 및 정책 지원’ 보고서에 따르면 혁신도시 정책의 주요 목표 달성이 크게 부진한 것으로 나타났다. 우선 수도권에서 전국 10개 혁신도시로 이동한 인구(순이동) 수는 공공기관의 혁신도시 이전이 본격화한 2013년 786명에서 2015년 1만900명까지 늘어 정점을 찍은 뒤 2016년 5,465명, 2018년 789명으로 다시 급감했다. 또 10개 혁신도시 총고용은 2017년 90만4,568명으로 혁신도시 조성이 완료된 2012년 대비 25% 증가했으나 최종학력이 대졸 혹은 석사거나 숙련도가 높은 고급인력 수요는 같은 기간 4,150명에서 3,623명으로 13% 감소했다. 아울러 혁신도시로 유입된 산학연 클러스터 기업의 절반은 종업원 5인 미만의 소기업으로 집계됐으며 34.6%는 동일 시군구에서 이전한 기업으로 나타났다. 수도권에서 이전한 기업의 비중은 17.9%에 불과했다. 첨단·혁신형 기업들인 앵커기업(선도형 기업)이 들어오지 않으며 혁신도시 내 기업들의 지역 내 거래 비중은 15%에 불과했다. 지역경제 활성화 기대에 못 미친 것이다.

보고서의 총괄책임을 맡은 김태환 국토연구원 선임연구위원은 “혁신도시에 의한 수도권 인구분산 효과는 한계 상황인 만큼 새로운 동력 창출이 필요하다”며 “지역경쟁력이 다양한 산업으로 확대될 수 있도록 산업의 질적 수준을 강화해야 한다”고 지적했다.

[혁신도시 실효성 논란]

산·학·연 클러스터 입주 기업 절반은 5인미만 영세업체

2013년比 2016년 소득증가율 전국 14%...혁신도시는 12%

“공공기관 직원들 주말에 서울서 쇼핑” 소비진작 효과도 없어

“지역 불균형은 국가발전 역량을 훼손합니다. 가장 상징적·효과적 대안인 행정수도 이전과 2단계 공공기관 이전, 혁신도시 추가 지정을 신속히 추진하겠습니다.”

이낙연 더불어민주당 대표는 지난 7일 당선 이후 첫 국회 교섭단체 대표연설에서 이같이 밝히며 혁신도시 2기, 이른바 ‘시즌2’ 추진을 공식화했다. 그러나 국책연구기관인 국토연구원이 총 98건의 문헌 분석, 국내외 전문가·관계자 178명을 대상으로 한 심층 인터뷰 등을 통해 작성한 종합성과 평가 보고서를 보면 혁신도시가 과연 지역 불균형 해소의 ‘가장 효과적’인 대안일지 의문이 든다는 지적이 나온다. 혁신도시 정책이 국가균형발전 추구라는 상징성은 있지만 가장 큰 목표였던 수도권 인구분산이나 지역경제 활성화에는 신통치 못한 성적을 거뒀기 때문이다.

보고서에 따르면 혁신도시는 공공기관 이전을 통해 고용의 수와 1인당 지역내총생산(GDRP), 입주기업 수 등 외형에서는 증가세를 보였다. 그러나 양적 성장에 그쳤을 뿐 질적 성장은 이루지 못했다.

실제 정부는 공공기관을 이전하면 그 효과로 기업 역시 혁신도시로 따라가 효과를 배가시킬 수 있으리라고 예상했다. 그러나 성과는 미미하다. 혁신도시를 지역거점으로 육성하기 위한 ‘발전기반’으로 평가되는 산학연 클러스터 기업 현황을 보면 2014년 67개에서 지난해 1,707개로 숫자는 급격히 늘었다. 문제는 대부분이 중소 규모 업체라는 점이며, 특히 5인 미만 기업이 전체의 절반인 50%로 가장 큰 비중을 차지했다. 또 수도권에서 혁신도시로 이전한 산학연 클러스터 기업 수는 306개, 17.9%에 그쳤다. 나머지는 혁신도시 내에서 이동한 기업들이었다. 상대적으로 수도권에 많은 첨단·혁신형 기업들인 앵커 기업(선도형 기업)은 끌어들이지 못한 채 혁신도시 내 ‘그들만의 리그’에 갇힌 것이다. 국토연구원 측은 “혁신도시 산업 생태계를 구성하고 지역경제 활성화에 큰 파급 효과를 가져올 수 있는 ‘앵커 기업’ 유치가 부족하다”고 분석했다. 2013년 혁신도시가 본격화된 후 7년째 유치하지 못한 기업을 정부가 시즌2를 강행한다고 해서 갑자기 상황이 달라질 것이냐는 데 회의적인 시각이 많다. 고준석 동국대 법무대학원 겸임교수는 “공공기관 한두 개 이전으로 혁신도시가 성공한다고 보장할 수 없다”며 “근본적으로 기업이 이주해야 한다”고 강조했다.

소득 효과도 부진하다. 2013년 대비 2016년 전체 우리나라의 실질총소득(GDI)이 14.42% 증가하는 동안 전국 10개 혁신도시가 소재한 시군구의 실질총소득은 12.66% 늘어나는 데 그쳤다. 기업 유입이 미미한데다 지역 내 거래 비중이 15%에 불과하기 때문이다. 구미·창원 등 기존 공단 도시들의 지역 내 거래 비중(35%)의 절반 수준이다.

기대했던 소비도 실망스럽다. 혁신도시 거주자의 혁신도시 내 소비 비중은 2011년 16.6%에서 지난해 24.7%로 늘어나기는 했지만 인근 시도로는 확산되지 못했다. 같은 기간 인근 시도의 소비 비중은 25%에서 21%로 줄었다. 이와 달리 혁신도시 거주민이 수도권에서 소비를 한 비중은 16.6%에서 17.6%로 증가했다. 광역교통망 등이 확산되며 애초 기대했던 혁신도시 주변의 소비진작보다는 소비가 수도권으로 재유입된 셈이다. 한 지역이전 공공기관 관계자는 “주말이면 서울에 있는 백화점에 가서 쇼핑을 하는 직원들이 많다”고 말했다.

정부의 ‘하명’에 따라 균형발전 정책의 ‘첨병’ 노릇을 해야 하는 공공기관 직원들도 지역이전이 달갑지 않은 것이 사실이다. 실제 국회예산정책처가 서울·인천·경기 소재 공공기관 112곳을 대상으로 ‘2차 이전’에 대한 입장을 전수조사한 결과 ‘이전 반대’가 89곳으로 전체의 79.5%에 달했다. 국가 산하기관이어서 공식적으로 정부 정책에 반대의 목소리를 내지 못하고 있으나 내부적으로는 불만이 가득 쌓인 것이다. 전국사무금융서비스노동조합·전국금융산업노동조합 등 금융권 양대 노조처럼 금융공기업 지방이전에 대놓고 반대 입장을 나타내는 곳도 있다.

전문가들은 혁신도시 정책이 정치적 목적으로 강행되는 것은 막아야 한다고 입을 모은다. 권대중 명지대 부동산학과 교수는 “이번 정부가 쫓기듯 부동산 정책을 내놓고 있지만 일부 혁신도시·기업도시는 미분양이 속출하고 절반 이상이 공실인 경우가 태반”이라며 “1기 평가 뒤에 성과가 있다면 2기를 추진하는 것이 맞다”고 지적했다. 서진형 대한부동산학회장은 “국토의 균형발전도 중요하지만 정치적 포퓰리즘으로 (혁신도시를) 추진한다는 것이 문제”라며 “결국 정치는 표를 먹고살기 때문에 집권 여당이 집중하는 것”이라고 꼬집었다. /세종=조양준·조지원기자 mryesandno@sedaily.com