#최근 서울 서대문구의 한 편의점에서 노모(32)씨는 황당한 일을 겪었다. 음료수를 계산한 손님은 그냥 보낸 편의점 직원이 자신에게는 “치킨을 구매했다”며 출입명부에 인적사항을 적게 한 것. 과자·음료수 등을 판매하면 ‘소매점’으로 분류돼 손님이 이름을 안 적어도 되지만 ‘조리식품’을 판매하면 ‘휴게음식점’이 돼 적어야 한다는 방역지침 때문이다. 노씨는 “똑같이 편의점에서 구매하는데 치킨만 이름을 적게 하는 게 무슨 의미냐”고 반문했다. 노씨사례처럼 실효성이 낮은 당국의 황당 방역정책에 시민들과 편의점주들의 불편만 가중되고 있다. 한국편의점주협의회(CVS)는 “오히려 명부를 작성하는 시간이 상품 구매시간보다 길다”며 탁상 방역정책의 표본이라고 지적했다.

13일 CVS에 따르면 전체 편의점 중 소매점과 휴게음식업을 병행하는 30% 안팎의 업체 점주들이 “정부의 방역 지침이 탁상행정”이라며 분통을 터트리고 있다.

CVS 관계자는 “출입명부 작성이 의무가 아닌 ‘권고사항’임에도 혹시나 문제가 생길까 준수하고 있다”면서 “구매 품목에 따라 일부 손님에게만 인적사항을 적으라고 얘기해야 하니 고객과의 마찰이 빈번하다”고 밝혔다. 실제로 한 편의점주는 “조리된 음식을 사가는 손님이 많은데 손님이 밀리면 일일이 적기 힘들어서 어쩔 수 없이 그냥 가시라고 한다”고 말했다. CVS는 또 “상품 구매시간보다 명부를 작성하는 시간이 더 길어 전염 차단의 목적과 역행한다”며 “신분증 대조가 사실상 불가능해 수기 명부 작성이 실효성이 없다”고 비판 했다.

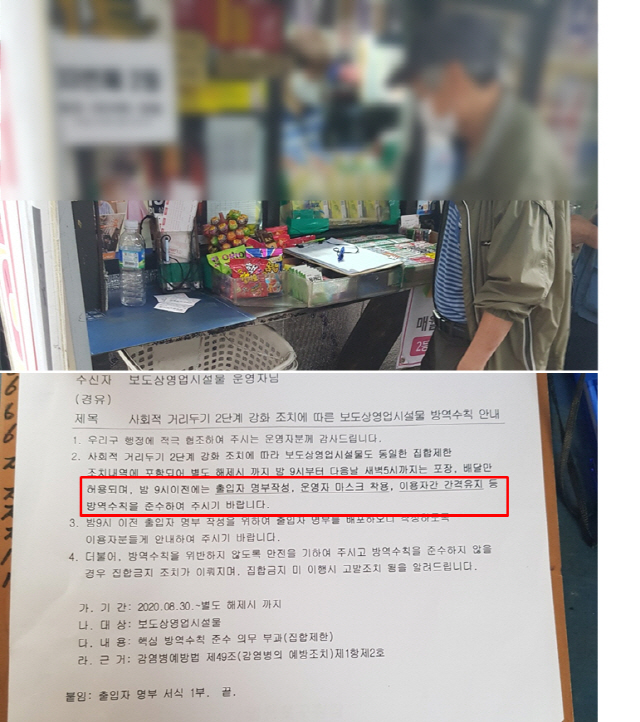

방역 당국의 탁상행정식 명부 정책은 비단 편의점뿐만이 아니다. 사람이 몰리는 창고형 대형 마트 등에서는 출입 명부를 기록하는 경우가 드문데 상대적으로 안전한 야외에 위치한 노점에서 명부기재가 이뤄지고 있다. 대학로의 한 노점상인은 “복권 한 장 사는데도 개인정보를 쓰게 하면 어떻게 하느냐”며 “구청에서도 손님들이 이름을 안 쓴다고 하면 ‘어쩔 수 없죠’라고 한다”고 전했다.

보건복지부 산하 중앙사고수습본부 관계자는 “음식을 조리해 판매하는 ‘휴게음식점’에 대해 출입자 명단 관리를 의무화한 것”이라며 “편의점이 음식을 조리 판매하는 휴게음식점으로 등록된 경우 해당 조치의 적용을 받는다”고 답변했다. 서울시 관계자는 “방역수칙에 QR코드, 수기코드는 ‘권장사항’이지 의무사항은 아니다”라고 말했다. CVS 관계자는 “권고사항이라고 하더라도 편의점주 입장에서는 의무로 받아들일 수밖에 없는 것이 현실”이라고 지적했다.