시중은행들이 지난해 축소했던 신용대출과 마이너스통장 한도를 이전 수준으로 되돌렸지만 오히려 대출 수요는 복원 전보다 줄어들었다. 5대 은행 중 우리은행에 이어 NH농협은행도 주택담보대출 금리가 6%를 돌파하는 등 대출금리에 대한 부담에다 올해부터 강화된 총부채원리금상환비율(DSR) 규제 때문에 은행들이 대출 빗장을 풀어도 수요는 늘지 않는 것으로 보인다. 은행들이 대출 문턱을 낮춰도 실수요자 입장에서는 ‘그림의 떡’일 뿐인 셈이다. 결국 공급 측면에서는 은행 간 자연스러운 대출금리 경쟁이 나타날 수밖에 없고 수요 측면에서는 DSR 규제를 완화해야 실수요자의 대출이 원활해질 것이라는 지적이다.

31일 금융권에 따르면 28일 기준 KB국민은행의 신용대출과 신용 한도대출(마이너스통장) 잔액은 각각 36조 1402억 원, 8조 878억 원으로 대출 한도가 축소됐을 때보다 잔액이 더 줄었다. 7일 지난해 수준으로 한도를 되돌린 국민은행의 복원 전(4일) 신용대출과 마통의 잔액은 각각 36조 4643억 원, 8조 1366억 원이다. 한도를 푼 이후에 되레 각각 3241억 원, 488억 원 줄어든 것이다. 올 초 마통과 신용대출 한도를 복원한 하나은행도 비슷한 상황이다. 28일 기준 신용대출과 마통 잔액은 각각 20조 7454억 원, 9조 5465억 원으로 한도 복원 전인 21일보다 잔액은 각각 8564억 원, 6241억 원 줄었다. 신규 대출보다 대출 상환이 더 많아진 것이다.

5대 은행 모두 꼭꼭 걸어 잠갔던 대출 빗장을 풀었지만 대출 수요가 예년만큼 높지 않은 이유는 ‘강화된 DSR 규제’ 영향 때문이라는 것이 업계의 분석이다. 올 1월부터는 총대출 규모가 2억 원을 초과하면 개인별 DSR 규제를 적용받는다. 연간 원리금 합계가 소득의 40%(제2금융권 50%)를 초과하면 신규 대출을 받지 못한다. 이 때문에 섣불리 ‘영끌(영혼까지 끌어모음)’ 대출을 받기 어려워진 것이다. 여기에 최근 증시 분위기가 가라앉으면서 ‘빚투(빚내서 대출로 투자)’ 수요도 많지 않은 점도 작용했다. 금융투자협회에 따르면 지난해 말 23조 원대를 유지했던 신용 잔액은 21조 9836억 원(29일 기준)으로 줄었다.

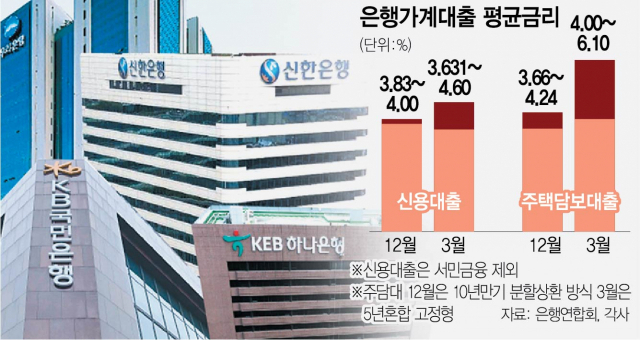

기준금리 상승보다 더 빠르게 치솟은 대출금리도 실수요자들에게는 부담이다. 이날 기준 5대 은행(KB국민·신한·우리·하나·NH농협)의 고정형(5년 혼합형) 주담대 금리는 4.00~6.10%, 변동형은 3.48~5.231%다. 5대 은행 중 우리·농협 2곳이나 주담대 금리가 6%를 돌파하면서 대출자들의 이자 상환 부담감은 더욱 커졌다. 지난해 말 5대 은행의 분할상환 방식 주담대 평균 금리(3.66~4.24%)와 비교해 보면 상하단 금리 모두 눈에 띄게 올랐다. 신용대출 금리는 3.631~4.60%로 지난해 말 평균 금리인 3.83~4.00%보다 상단 금리가 올랐다.

업계에서는 자연스럽게 금리 경쟁이 벌어질 것이라는 관측이 나온다. 은행들이 일제히 대출 문턱을 낮춘 상황에서 대출자들은 금리가 낮거나 대출 조건이 좀 더 유리한 은행으로 몰릴 수밖에 없기 때문이다. 대출금리는 기준금리와 가산금리, 가감조정금리(우대금리)로 이뤄지는데 은행 대출금리는 ‘가산금리’에 따라 차이가 난다. 가산금리는 은행들마다 리스크 등을 고려해 다르게 정하기 때문에 금리 경쟁에서 차별성을 높이려면 가산금리를 조정할 수밖에 없다. 금융 당국이 나서서 가산금리 적절성을 검토하지 않더라도 ‘고객 확보’ 차원에서 은행들이 먼저 가산금리를 조정하는 방식으로 대출금리를 인하할 것이라는 분석이다.