해외로 유될 뻔했던 한국의 주력산업 기술이 최근 5년여간 100건에 육박한 것으로 나타났다. 연구원으로 위장한 스파이, 경쟁업체 임직원 스카웃 등 각양각색 수법이 동원됐다.

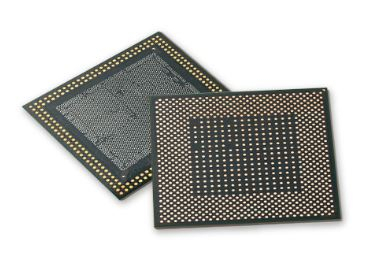

2일 국정원에 따르면 2017년 1월부터 올해 2월까지 적발한 산업기술 유출 시도는 99건으로, 이 기술들이 해외로 넘어갔다면 연구개발비와 매출액 등을 통틀어 손해액이 22조원에 이를 것으로 추산됐다. △디스플레이 19건 △반도체 17건 △전기전자 17건 △자동차 9건 △조선·정보통신·기계 각 8건 등 순으로 기술 유출 위험성이 컸다.

사람과 기술을 동시에 빼돌리는 수법이 가장 많이 쓰여졌다. 동종업계 이직 금지 제도가 있음에도 경쟁국 기업이 겉으로는 전혀 관련 없는 회사에 채용하는 형식으로 제재를 빠져나가는 방식으로 법망을 피했다.

국정원은 날이 갈수록 산업 안보에 대한 위협이 커짐에 따라 지난 1월 산업기술안보국을 신설했다.

과학기술정보통신부, 산업자원부, 국토교통부, 경찰청 등과 공조해 자율주행, 지능형 반도체 등 첨단산업에 참여하는 기업을 대상으로 보안 진단과 자문도 제공하고 있다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 비대면 업무가 늘어나면서 해킹 시도도 증가해 기업들과 대응 훈련도 하고 있다. 기업·기관의 원격접속 서버 정보를 다크웹에 유포하는 등 기밀 절취나 랜섬웨어 공격 우려가 커지자 전담 태스크포스(TF)도 가동 중이다.

국정원은 이런 다양한 종류의 기술 탈취를 막으려면 산업기술보호법상 기술유출 범죄의 양형 기준을 상향할 필요가 있다고 강조했다.

현행법상 최고 형량은 3년 이상의 유기징역이지만 법원의 양형기준은 기본 양형 범위가 국외침해의 경우 1년∼3년6개월, 국내침해의 경우 8개월∼2년에 그친다. 죄질이 나쁠 경우 적용되는 가중 영역도 국외는 2∼6년, 국내는 1∼4년이다.

국정원은 실제 재판에서는 기술유출 사범들에게 감경 사유가 적용돼 집행유예나 벌금형 선고에 그치는 경우가 많다고 지적했다. 아울러 국정원은 최근 기업과 기관이 정부의 보안 권고를 무시하거나 피해 조사를 거부하다가 해킹을 당하는 사례도 있다면서 '보안조치 권고 준수', '해킹 피해 조사 적극 협조' 등을 규정하는 관련법 제정 필요성도 제기된다고 강조했다.