중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행 이후 사망 사고는 소폭 줄었지만 법 시행 이전부터 우려했던 일들이 하나둘씩 현실화하고 있다. 우선 기업의 준비 여력을 고려해 법 적용을 2년간 미룬 영세 기업에서 사망 사고가 여전하다. 사다리 추락사같이 주의만 기울이면 막을 수 있는 재래형 사고로 형사처벌 받는 사례가 늘어날 것이라는 우려도 높아졌다. 무엇보다 법 시행 이후 이틀에 한 번꼴로 중대재해법 사고가 터지면서 고용노동부의 행정 역량이 이를 감당할 수 있느냐는 지적이 나온다. 중대재해법이 기업 경영 현실에 맞게 개정되지 않을 경우 사고에 대한 사건 판례가 쌓일 때까지 혼란이 계속 이어질 것으로 전망된다.

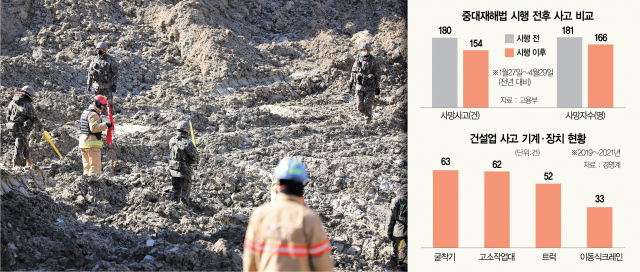

◇중대법사고 소폭 줄었지만…사각지대 우려 커져=아직 평가는 이르지만 중대재해법 시행 이후 사망 사고는 소폭 줄었다. 5일 고용부에 따르면 중대재해법 시행일인 1월 27일부터 지난달 29일까지 산업재해 사망 사고는 154건이다. 전년 동기 대비 26건 줄었다. 같은 기간 사망자도 181명에서 166명으로 15명 줄었다. 중대재해법이 적용된 사고는 삼표산업의 채석장 붕괴 사고를 시작으로 총 59건이다.

문제는 하청 업체 등 영세 사업장이 여전히 안전사고에 취약한 현실이 다시 확인됐다는 점이다. 법 시행 이후 지난달 29일까지 사고 사망자 169명 가운데 50인 미만 근로자 사업장 종사자는 104명이었다. 50인 이상 사업장 사망자 수인 65명의 두 배에 가깝다. 건설업도 공사 금액 50억 원 미만 현장 종사자의 사망자가 50명으로 50억 원 이상 현장의 두 배다. 50인 미만 사업장과 50억 원 미만 현장은 2년 뒤부터 중대재해법 적용 대상이다.

중대재해 사고는 여전히 영세 사업장 중심으로 발생하고 있다. 2019~2021년 건설업의 기계 장비 사망 사고를 보면 굴착기 사고로 63명이 목숨을 잃었는데 1억 원 미만 현장 사고 사망자가 12명에 달했다. 최근 사다리 추락사 같은 재래형 사고가 중대재해법 적용을 받는 일이 늘고 있다.

◇1호 사건, 4개월 지났는데 아직도 수사 중=중대재해법은 시행 전부터 모호한 법 조항과 과도한 처벌에 대한 경영계의 우려가 컸다. 우려를 불식하는 방법은 수사를 빨리 마무리하고 검찰 기소를 거쳐 법원 판단을 받는 것이다. 사건 판례가 쌓일수록 법 시행에 대한 현장의 불확실성이 줄어들기 때문이다. 하지만 현실은 기대와는 다르게 돌아가고 있다. 고용부가 수사 중인 중대재해법 사고 가운데 기소 의견으로 송치된 사건은 단 1건이다. 하지만 이 사건은 중대재해 사건 59건 가운데 2건에 불과한 직업성 질병 사건 중 하나다. 사망 사고 수사는 중대재해법 1호 사건인 삼표산업 채석장 붕괴 사고에 붙잡혀 있다.

수사가 더딘 배경 중 하나로 고용부가 사고 조사를 감당하기 어려운 것 아니냐는 지적도 나온다. 중대재해법 사고는 부산지청 13건, 대전청 10건, 경기지청 7건 등 전국적으로 쌓이고 있다. 전체 59건을 수사하는 데만 17회의 압수 수색이 이뤄졌다. 고용부는 중대재해법뿐 아니라 산업안전보건법 위반 혐의도 조사해야 한다. 올해 1월 1일부터 지난달 29일까지 산재 사망 사고는 201건에 달한다.

◇원청 안전관리 권한 높인 자율적 안전 체계 필요=전문가들은 기업들이 중대재해 사고 방지를 위해 노력할 수 있도록 보완책이 필요하다고 지적했다. 원청 업체가 하청 업체의 안전 관리 수준을 끌어올리도록 법 제도 정비와 유인책이 필요하다는 조언이다. 하지만 산업 현장에서는 원청과 하청의 책임 범위를 놓고 혼선이 여전하다. 원청 업체가 하청 업체를 상대로 안전 관리 의무를 다하도록 지시할 경우 파견법 위반인지 여부가 대표적이다.

고용부는 원청 업체가 긴급하거나 위험한 상황일 때 하청 업체 근로자에게 지시하는 것은 파견법 위반이 아니라는 입장이다. 하지만 이 같은 지시는 일시적으로 이뤄져야 한다는 한계가 있다. 산안법 63조(도급인의 안전 조치 및 보건 조치)에 따르면 안전 조치를 할 수 있지만 보호구 착용 지시 등 근로자의 작업 행동에 관한 직접적인 조치는 제외하도록 하고 있다. 기본적인 안전 조치에서도 중대재해법의 모법인 산안법과 충돌하는 부분이다. 경영계에서는 “(법 조항이 여전히 모호한데) 하청의 책임을 일방적으로 원청에 지워 형사처벌 받는 건 모순”이라는 지적이 나온다. 박지순 고려대 노동대학원장은 “산업 구조상 하청 업체가 대부분 일선 생산 공정을 담당해 사고 확률도 원청 업체보다 높을 수밖에 없다”며 “원청 업체와 하청 업체가 안전과 관련해 유기적인 협력을 할 수 있도록 시스템에 대한 고민이 필요하다”고 말했다.