국내 주요 대기업들이 미래 먹거리 선점을 위해 발 빠르게 뛰고 있지만 현실은 녹록지 않다. 대규모 투자를 발표해도 곳곳에 자리한 규제 등에 발목 잡히기 일쑤다. 자율주행차·반도체·로봇 등 치열한 경쟁이 예고된 시장에서 국내 기업이 선제적으로 입지를 확대할 수 있도록 정부의 대응이 시급하다는 지적이 나온다.

8일 자동차 업계에 따르면 테슬라와 메르세데스벤츠·혼다 등은 이미 ‘레벨3’ 기능을 갖춘 자율주행 차량을 출시했다. 국내에서는 현대자동차가 올해 말 레벨3 기술로 평가 받는 고속도로 자율주행(HDP) 기술을 제네시스 G90에 탑재할 예정이다. 한국경제연구원에 따르면 전 세계 자율주행차 시장 규모는 2020년 71억 달러에서 2035년 1조 달러로 연 평균 41% 성장할 것으로 예상된다.

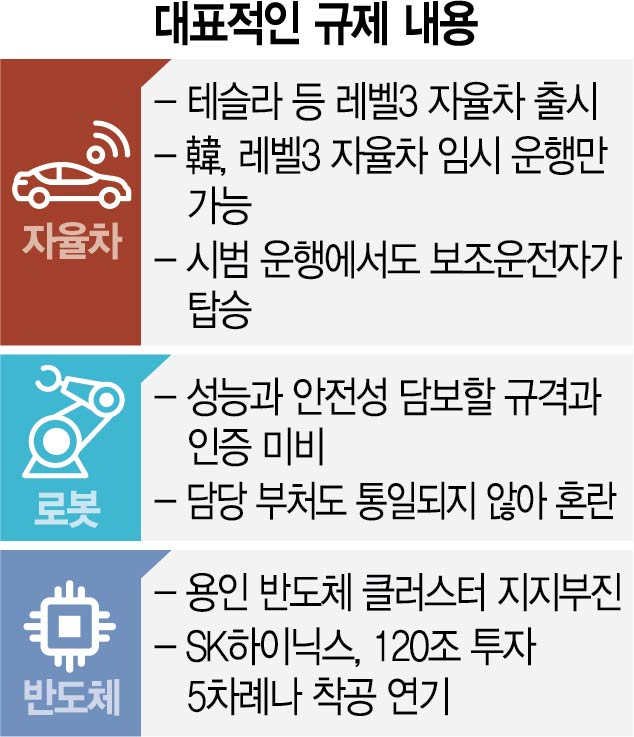

시장의 성장세에 맞춰 글로벌 완성차 기업들이 레벨3 상용화 경쟁에 나섰지만 우리나라의 관련 법 제도는 과거에 머물고 있다. 이미 미국과 독일 등이 레벨3 이상 자율주행 차량의 운행을 허용하는 법을 제정해둔 상태다. 일본도 혼다의 레벨3 자율주행 시스템 시판을 승인했다. 반면 우리나라는 레벨3 자율주행차의 임시 운행만 가능하다. 시범 운행에서도 대부분 보조 운전자가 탑승해야 하고 주행 도로도 시범 구역 내 특정 노선으로 제한돼 있어 기술 개발도 더딜 수밖에 없는 실정이다. 이 때문에 구글의 자율주행차 웨이모는 2020년까지 누적 주행거리가 3200만 ㎞를 넘겼지만 한국의 자율주행기술개발혁신사업단 소속 차량의 주행거리 합계는 올 1월 기준 72만 ㎞에 그친다.

최근 대기업들이 주목하고 있는 로봇 산업도 마찬가지다. 당장 기업들은 로봇 제품의 연구개발(R&D)에 박차를 가하고 있지만 그 성능과 안전성을 담보할 규격과 인증 등이 미비하다. 로봇은 생활에 밀접한 서비스를 제공하는 만큼 소관 부처도 다양해 일관된 규제 정책이 없는 실정이다. 정부가 관련 규제 마련에 속도를 내지 못하면서 낮은 가격을 앞세운 해외 저품질 로봇이 시장에 밀고 들어오고 있다는 점도 아쉬운 대목이다.

반도체 산업도 각종 규제에 발목이 잡혀 있다. 2019년 정부와 합동으로 조성 계획을 발표한 용인 반도체 클러스터는 지난달 첫 삽을 뜨기까지 3년여가 걸렸다. 이 기간 동안 용인 반도체 클러스터는 한국 반도체 규제의 상징이었다. SK하이닉스는 협력사 등과 함께 120조 원을 투자해 415만 ㎡ 규모의 부지에 차세대 메모리 생산 거점을 마련하겠다는 계획을 세웠지만 각종 규제가 발목을 잡으면서 착공이 다섯 차례 연기됐다. 정부가 수도권 공장 총량제의 예외로 보기 위한 심의를 진행하는 데만 2년을 기다려야 했다. 인력 문제도 심각하다. 지난해 반도체 업계가 수도권 대학의 반도체 학과 정원 규제 등을 풀어달라고 요청했으나 법안 논의 과정에서 제외되기도 했다.