#스마트워치로 매일 혈압을 측정해 온 이지상(45·가명)씨. 최근 건강 검진차 병원을 찾았다가 '고혈압'으로 약물치료가 필요하다는 진단을 받았다. 진료실에서 측정한 혈압은 148/78mmHg. 스마트워치에서는 한번도 본 적 없는 수치다. 며칠 뒤 다시 병원을 찾았을 때도 혈압 수치에는 별다른 변화가 없었다. '고혈압약은 평생 먹어야 한다던데' 심란한 마음을 안고 병원을 나섰다.

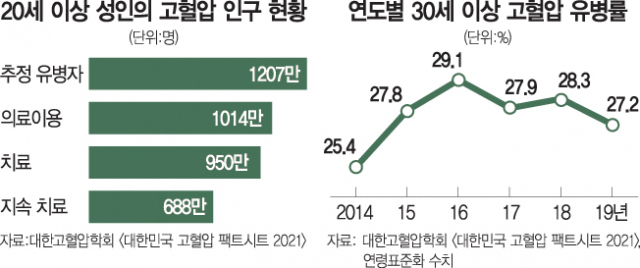

고혈압은 대한민국 성인 1200만 명이 앓고 있는 ‘국민병’이다. 전 세계 사망 위험요인 1위를 차지한다. 통상 혈압이 정상 범위를 벗어나 상승할수록 심혈관질환과 만성 콩팥병, 망막증과 같은 합병증 발생 위험과 사망률이 높아지는 경향을 보인다. 115/75mmHg를 기준으로 수축기혈압(최고혈압)이 20mmHg, 확장기혈압(최저혈압)이 10mmHg씩 증가할 때마다 뇌졸중 등 심·뇌혈관질환에 의한 사망률이 2배씩 증가한다는 연구 결과도 있다. 국내 고혈압 진단 기준은 140/90mmHg이다. 대한고혈압학회는 최근 진료지침을 통해 고혈압이 없더라도 최소 2년마다 혈압을 측정해 조기에 고혈압을 진단해야 한다고 권고했다. 혈압이 다소 높거나 가족 중 고혈압, 심·뇌혈관질환을 앓는 사람이 있는 고위험군의 경우 매년 혈압을 측정해 고혈압 여부를 조기 진단해야 한다. 특히 당뇨병, 심·뇌혈관질환 또는 단백뇨를 동반한 만성 콩팥병, 무증상 장기손상 등이 있는 고위험도 고혈압 환자는 혈압을 130/80mmHg까지 낮추도록 권고했다. 고령의 동양인 고혈압 환자를 대상으로 진행한 연구에서 수축기혈압을 130㎜Hg 미만으로 낮췄을 때 140㎜Hg 미만으로 유지한 군보다 심혈관질환 발생률이 유의하게 낮아졌다는 결과를 반영해 4년 전보다 고혈압 관리 기준을 한층 강화한 것이다.

대한민국 고혈압 팩트시트 2021에 따르면 20세 이상 성인 인구의 28%인 약 1207만 명이 고혈압을 가진 것으로 추정된다. 다만 고혈압 유병자의 인지율은 70%, 치료율은 66%에 그쳤다. 치료를 통해 혈압이 정상 범위로 조절되는 비율은 48%로, 절반에도 미치지 못하는 실정이다. 최근에는 단순 고혈압을 넘어 ‘혈압 변동성' 관리가 중요한 문제로 부각되고 있다. 혈압이란 혈액이 혈관벽에 미치는 압력을 뜻한다. 같은 사람이라도 잠자리에 들 때와 아침에 일어난 순간은 물론, 계절이나 자세에 따라서도 수치가 달라지게 마련이다. 그런데 외부 요인 없이 24시간 중 혈압이 오르내린다면 위험신호일 수 있다. 이씨와 같이 평소 혈압은 정상인데 병원에서 의사가 혈압을 측정하면 140/90mmHg 이상으로 높게 측정되는 경우를 혈압 변동성의 다양한 병태 중 하나인 ‘백의고혈압'이라고 지칭한다. 진료실에서 하얀 가운을 입은 의사를 만나면 긴장되면서 일시적으로 혈압이 높아진다는 데서 이러한 명칭이 붙었다. 반대로 평상시에는 혈압이 높은데, 병원에서 혈압을 측정하면 140/90mmHg 미만으로 정상 범위에 들어오는 경우는 ‘가면고혈압’이라고 한다. 엄연히 치료가 필요한 환자지만, 진료실 측정값에만 의존한다면 고혈압 진단을 놓치거나 혈압이 제대로 조절되지 않은 채 방치될 수도 있다. 약을 복용하면서도 고혈압이 계속 진행되어 표적장기가 손상되고 뇌졸중 등 심·뇌혈관사건 발생을 앞당기는 사태가 초래될지도 모른다. 한국인을 대상으로 진행한 활동혈압측정 연구 결과 가면고혈압은 약 10%, 백의고혈압은 약 20%로 나타났다.

학계에서는 혈압변동 폭이 클수록 심·뇌혈관질환 발생 위험이 증가한다는 근거가 축적되고 있다. 대표적으로 스페인 다기관 코호트 연구에 따르면 지속적인 고혈압을 가진 환자의 사망률이 1.8배 증가하는 데 비해 가면고혈압 환자의 사망률은 2.8배로 보고됐다. 혈압 변동성이 상위 20%로 높은 고혈압 환자는 하위 20%보다 심혈관사건 발생 위험이 2.1배 높았다. 혈압변동이 큰 뇌경색 환자의 재발 위험이 최대 6배 이상 증가한다는 연구 결과도 있다. 특히 기상시점에 혈압이 급상승하거나 수면 중 혈압이 떨어지지 않는 상태가 아침까지 지속되는 '아침 고혈압'은 심·뇌혈관질환의 위험인자로 지목된다. 강기운 중앙대병원 순환기내과 교수는 “낮과 밤이 바뀌거나 특정 시간대에 혈압에 변화를 줄 수 있는 생활을 하는 경우도 있기 때문에 하루 중 혈압 변동성 패턴을 확인해야 한다"며 "혈압 상승에 영향을 미치는 생활 교정이 어렵다면 약제 처방을 변경해 혈압 변동성을 조절할 수 있다”고 설명했다.

학계에서는 혈압변동을 최소화하고 순응도를 높이기 위해 약효가 24시간 이상 지속되는 약제 처방을 권한다. 세계보건기구(WHO)는 혈압변동성을 감소시키는 데 효과적인 약물 중 하나로 장시간 작용형 칼슘차단제(CCB)를 꼽았다. 국내외 가이드라인에서 고혈압 1차치료제 중 하나로 권고되는 CCB 계열 약제는 관상동맥 확장 작용이 있어 협심증과 심비대 감소에도 효과적이다. 손일석 강동경희대병원 심장혈관내과 교수는 “CCB와 같이 작용시간이 긴 혈압약이 혈압 변동성을 잘 줄여주는 것으로 알려져 있다”며 “최근 안지오텐신차단제(ARB) 계열도 반감기가 길어 임상연구에서 효과가 증명되고 있다”고 말했다. 이어 “웨어러블 기기의 측정값에 의존하기 보단 가정에서 혈압을 좀 더 자주 측정해 혈압의 변화를 수시로 확인할 필요가 있다”고 강조했다.