1992년 체결된 한중수교는 한국 경제에 막대한 이익을 안겨줬다. 무역협회에 따르면 1992년부터 올 7월까지 중국과의 무역에서 기록한 누적 흑자 규모는 7099억 달러(약 933조 원)에 달한다. 지난 30년간 미국과의 무역에서 기록한 누적 흑자 규모인 3066억 달러의 2배가 넘는다. 중국이라는 ‘거인의 등’에 올라타 한국이 이른바 ‘중진국의 함정’에서 벗어나 선진국 대열에 올랐다는 분석이 나오는 이유다.

문제는 중국이 지난 30년간 ‘세계의 공장’ 역할을 하며 규모의 경제를 확보한 것은 물론 기술 고도화까지 이뤄내며 우리의 주력 산업과 글로벌 시장에서 맞붙고 있을 만큼 급성장했다는 점이다. 실제 중국은 전기차용 배터리나 디스플레이 등에서 이미 글로벌 점유율 1위를 기록하고 우리가 그나마 앞서 있다는 반도체 중에서도 낸드플래시 메모리에서는 기술력을 훌쩍 끌어올리며 ‘대륙 굴기’에 속도를 내고 있다. 중국이 지난 30년간 한국과의 무역에서 빠져나간 외화를 이제부터 본격 회수하는 작업에 들어섰다는 전망까지 나온다.

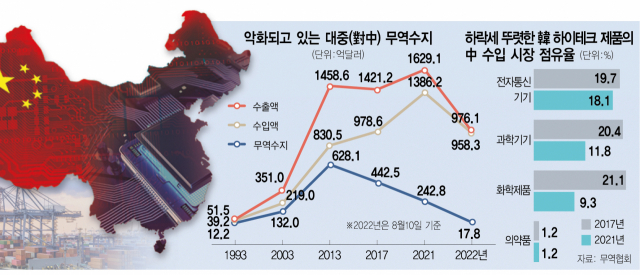

이미 우리나라는 대중 무역에서 2013년 628억 달러(무역협회 기준)의 흑자를 기록한 후 흑자 규모가 꾸준히 감소하고 있다. 지난해 양국 간 무역 규모는 사상 처음으로 3000억 달러를 넘어섰지만 무역흑자는 242억 달러로 2013년과 비교하면 절반도 채 되지 않는다.

급기야 올해는 연간 기준 대중국 무역수지 적자를 기록할 것이라는 우려마저 높다. 5월 10억 9000만 달러의 대중 무역적자를 기록해 8월(10일 기준)까지 넉 달째 적자 행진이다.

정부는 상하이 등 중국의 도시 봉쇄에 따른 영향이 대중 무역 적자의 가장 큰 이유라는 입장이지만 산업계는 훨씬 심각하게 보고 있다. 한국에서 생산한 중간재를 중국이 완제품으로 만들어 세계시장에 공급하는 양국 간 분업 체계가 이제는 작동하지 않기 때문이다. 그만큼 중국의 기술력이 치고 올라왔다. 무역협회 분석에 따르면 한국과 중국의 수출경합도는 2011년 0.347에서 지난해 0.390으로 상승하는 등 양국 간 경합이 심해지고 있다.

중국 시장에서 한국 제품의 경쟁력도 떨어지고 있다. 우리 하이테크 제품군의 중국 수입 시장점유율은 화학 제품이 지난해 9.3%를 기록해 2017년 대비 10.8%포인트 하락한 것을 비롯해 전자통신기기(19.7%→18.1%), 과학기기(20.4%→11.8%) 등 대부분의 제품군이 하락세다.

이미 한국 경제의 중국 종속 현상을 걱정해야 할 판이다. 중국은 2007년 글로벌 총생산(GDP)에서 차지하는 비중이 6.1%를 기록하며 독일에 이어 3위로 올라섰으며 2010년에는 관련 비중을 9.2%까지 끌어올리며 일본까지 제쳤다. 영국 싱크탱크 경제경영연구소(CEBR)는 2030년에는 중국 GDP가 미국을 제칠 것이라는 분석을 내놓기도 했다. 이런 중국의 가파른 성장에는 한중수교 이후 한국 기업이 중국 내수 시장 공략에만 몰두해 중국의 기술 및 인재 빼가기에 제대로 대응하지 못한 측면이 크다는 분석이 나온다. 중국은 자국에 한국 주요 기업의 공장을 대거 유치한 후 자국 기업에 보조금을 몰아주는 방식 등을 동원해 한국 기업의 성장을 방해하는 한편 자국 기업의 덩치는 빠르게 키웠다.

대표적인 분야가 스마트폰이다. 중국 국무원 국유자산감독관리위원회는 2014년 차이나모바일·차이나텔레콤·차이나유니콤 등 중국 주요 이통사를 대상으로 휴대폰 보조금 감축을 강제해 고가폰 위주였던 삼성전자를 중국 현지에서 사실상 퇴출시켰다. 이 때문에 2013년만 하더라도 중국 스마트폰 시장점유율 20%로 1위를 차지했던 삼성전자는 2019년 중국 현지의 스마트폰 생산 라인을 완전히 철수시키기도 했다. 중국은 또 2016년부터 자국산 배터리를 장착한 전기차에 보조금을 몰아주는 방식으로 CATL과 BYD를 키웠다.

디스플레이는 사실상 한국이 중국 산업 성장의 밑거름이 됐다 해도 과언이 아니다. 중국 BOE는 2003년 액정표시장치(LCD) 업체인 하이디스(옛 현대전자의 LCD 사업부)를 인수한 후 기술 및 인력 빼가기 등으로 기술력을 빠르게 업그레이드했다. 이후 중국 기업들은 자국 정부의 보조금 지원 등을 바탕으로 유기발광다이오드(OLED) 등으로 영역을 확장하고 있다.

반도체도 상황이 비슷하다. 최근 7㎚(나노미터·10억분의 1m)선단 공정 기술 확보에 성공했다고 밝힌 중국 파운드리(반도체 위탁 생산) 업체 SMIC는 5년 전 삼성전자 부사장 출신인 량멍쑹을 최고경영자(CEO)로 영입하기도 했다. 이학노 동국대 국제통상학과 교수는 “대중 무역 적자의 확대는 한중 간 산업 협업 구조가 바뀌고 있는 조짐으로 봐야 한다”며 “중국을 대체할 수 있는 베트남이나 여타 국가에 대한 투자를 늘려 산업 협업 구조를 재편해야 한다”고 밝혔다.