지난 9일 성큼 찾아온 봄에도 차가운 바닷바람이 몰아친 제주시 조천읍 북촌리의 작은 해변마을 ‘너븐숭이’. 수선화가 피어있는 마을 입구 밭에는 옹기종기 쌓아 올려진 돌무더기들이 눈에 띄었다. 아름다운 제주를 비명의 도가니로 몰아 넣은 4·3 당시 영문도 모른채 죽어간 아기들의 무덤이었다. 그 옆에는 고기 잡고 밭을 일구다 갑자기 참혹한 죽음을 맞아야 했던 주민들이 여기저기 ‘마치 무를 뽑아 널어놓은 것 같이’ 뒤엉켜 있는 것을 상징하는 비석이 널브러져 있었다. 너븐숭이 주민 500여명은 1949년 1월 17일 군에 의해 무고하게 희생됐다. 참사 5년 뒤 일부 주민이 설움에 복받쳐 대성통곡하다가 경찰에 의해 치도곤을 당했던 ‘아이고 사건’이 나기도 했다. 반세기 이상 침묵과 금기, 왜곡의 역사가 이어졌다. 1978년 ‘순이삼촌’을 써 4·3의 피맺힌 역사를 고발했다가 고문당한 소설가 현기영씨는 위령비문에서 “불타는 마을의 충천하는 붉은 화광과 벼락치는 총성 속에 낭자한 통곡과 비명들이 하늘을 찌르던 그 날을 뉘라서 잊을 것인가”라며 “용서하지만 잊지 않고, 진정한 평화가 무엇인지를 배울 수 있도록 전쟁반대의 이름으로 돌을 세운다”고 했다.

제주항과 인접한 곤을동 마을. 제주 특유의 돌담과 연자방아터, 올레(집과 마을길을 연결한 작은 길) 등 옛 모습이 방문객의 눈길을 사로잡는 곳이다. 하지만 이곳은 4·3 당시 마을 전체가 불타 없어지고 집단학살을 당해 ‘잃어버린 마을’로 불린다. 지난 1949년 1월 4일에 67가구가 모두 불타고 수십명의 주민이 국가권력에 의해 희생돼 현재는 빈터만 남아 있다. 역사현장에 동행한 김성용 제주4·3문화해설사회 회장은 “4·3 당시 제주 전역에서 99개 마을이 불타 사라졌는데 아직도 상당수가 ‘귀신 나온다’며 사람이 살지 않은 채 그날의 아픔을 웅변한다”고 전했다.

올해 ‘4·3항쟁 70주년’을 앞두고 직접 둘러 본 제주에서는 당시 ‘빨갱이 사냥’을 구실로 학살이 이뤄지며 2만5,000~3만 명이 불귀의 객이 된 현장을 곳곳에서 만날 수 있었다. “무장대 연락병이라는 누명을 씌워 전기고문·비행기고문·코에 물 붓는 고문까지 당하며 허리가 비틀어지고 하체를 자유롭게 쓰지 못하게 됐다(제주시 구좌읍 동복리의 고태중씨·84)”는 증언도 많았다.

4·3은 1947년 3월 1일 제주도민이 ‘통일 독립, 단독정부 반대’ 등을 외치며 가두시위를 벌이자 경찰이 발포하며 6명이 숨지는 사고가 나면서 시작된다. 이때 전체 직장의 95%인 160여 기관과 단체가 중심이 돼 6만여 명이 파업을 벌였고 4월 3일에는 남로당이 중심이 된 무장대가 봉기해 친일파 출신이 주축인 경찰을 습격한다. 당시 미군정과 이승만정권은 체제에 대한 도전으로 여겨 초토화 작전을 벌였고 1948년 말~1949년 초를 중심으로 수많은 민간인이 학살된 뒤 1954년에서야 종료된다.

정부의 ‘제주 4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회’에 신고된 희생자의 86%가량이 당시 미군정과 이승만정권의 지휘를 받던 군인과 경찰, 서북청년단에 의해 저질러졌다. 피해자의 대부분은 무고한 백성들이었고 3분의 1가량이 노약자와 여성이었다. 4·3 현장에서 만난 조문수 숭실대 산업정보시스템공학과 교수는 “제주도 하면 유채꽃과 동백꽃 등 아름다운 자연풍광은 많이 기억하지만 그 너머 참혹한 제노사이드(집단학살)의 역사는 쉽게 떠올리지 못했다”며 “역사의 현장을 와 보니 그날의 참상이 느껴져 눈물이 난다”고 말했다.

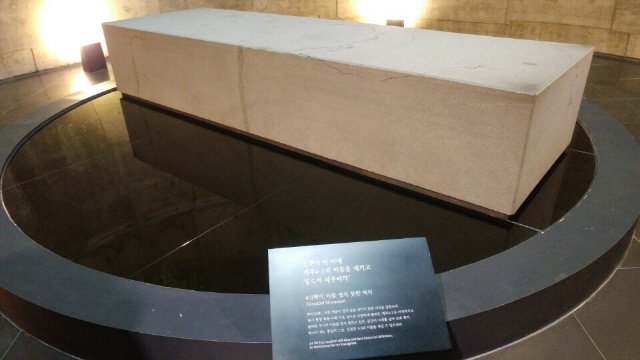

실제 제주시 명림로에 위치한 ‘제주4·3평화기념관’을 5시간가량 살펴보니 4·3의 배경과 전개과정, 의미 등을 상세히 알 수 있었다. 특히 아직까지 공식 명칭을 갖지 못한 4·3에 대해 ‘이름을 새기고 일으켜 세우겠다’는 의지를 담은 백비(白碑)가 누워 있고 출구 좌우와 천장에 희생자 사진이 진열돼 있어 안타까움을 더했다. 양조훈 4·3 평화교육위원장(제주도 전 환경부지사)은 “4·3은 분단과 냉전의 모순이 집약된 세계사적 사건으로 단독정부 수립반대와 탄압에 대한 저항의 역사”라며 “무고한 주민 수만 명이 학살당했으나 반세기 동안 금기시돼왔고 왜곡이 이뤄져 왔는데 4·3 정명과 배·보상, 미국의 사과가 필요하다”고 밝혔다.

‘북미 정상회담’의 제주도 개최를 제안한 원희룡 제주도지사는 기자에게 “저도 백부가 4·3 당시 행방불명된 유가족”이라고 털어놓으며 “4·3을 기억하지 않으면 불행한 역사가 되풀이될 수밖에 없고 다시는 이런 끔찍한 비극이 일어나지 않도록 평화와 상생, 인권의 가치를 되새기는 계기가 돼야 한다”고 강조했다. /제주=고광본 선임기자 kbgo@sedaily.com