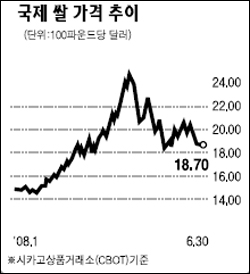

농업보호주의 확산으로 올 29國 "禁輸"<br>가격 상승세 막기 위해 거래자유화 필요

지난 수십년간 자유무역의 확대에도 불구하고 곡물의 수출입에 대해서는 오히려 규제가 강화되면서 최근의 국제 곡물가 앙등을 부채질했다는 분석이 제기됐다. 따라서 세계 곡물가격의 상승세를 막기 위해서는 곡물거래의 자유화가 필요하다는 주장이다. 그러나 선진국들을 비롯한 세계 각국에는 식량은 자체 생산해야 한다는 농업보호주의적 색채가 강하게 남아 있어 곡물의 자유무역은 여전히 요원한 실정이다.

30일 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 1980년이래 서비스산업과 제조업 분야에서 세계 무역규모는 세 배(인플레이션율로 조정한 수치기준)나 증가한 반면, 곡물의 수출입은 거의 증가하지 않았다. NYT는 세계 주요 국가들이 드른 산업국가와 달리 곡물 분야에서 무역 촉진책을 쓰지 않고, 수출입 관세나 쿼타, 역보조금 제도 등으로 거래를 제한하는 조치를 취해 왔다고 지적했다.

NYT에 올들어 곡물에 대한 수출규제 조치를 취한 나라는 전세계 29개국이나 됐다. 여기에는 인도, 베트남, 중국 등 쌀의 수출을 금지한 11개 국가들과 파키스탄과 볼리비아 등 밀의 수출을 금지한 15개 국가들이 포함됐다. 또 12개국 이상에서는 옥수수의 수출을 금지했으며, 중앙아시아의 카자흐스탄은 해바라기씨의 해외 수출을 금지했다.

이에 따라 가뭄으로 곡물생산이 감소한 호주와 농민 파업으로 어려움을 겪고 있는 아르헨티나 등을 제외하면 곡물 수출국가로 꼽을 수 있는 나라는 태국과 브라질, 캐나다와 미국뿐이라고 신문은 밝혔다.

이어 NYT는 자국 곡물 생산업자를 보호하기 위해 곡물의 수입을 제한하는 나라들도 많다고 비판했다. 일본은 쌀의 수입을 거의 불가능하게 만들어 자국 농민들을 보호하고 있으며, 유럽연합(EU)은 소고기와 가금류의 수입을 철저하게 제한하는 동시에 콩의 수입은 아예 금지하고 있다. 아이티와 인도네시아에서는 곡물생산을 더 이상 해외에 의존해서는 안되며 가능한 한 자급해야 한다는 주장이 확산되고 있다.

그러나 이런 보호주의적 경향이 전세계 곡물 생산을 축소하고, 정작 곡물이 필요한 지역에 충분한 양의 곡물이 공급되도록 하는 흐름을 차단한다는 지적이 강하게 제기되고 있다. 오히려 자유무역이론의 특화(specialization) 전략에 따라 특정 곡물생산에 주력하여 더 많은 식량을 생산한 다음 이를 무역을 통해 다른 나라가 생산한 다른 곡물과 교환하는 것이 지구촌 전체에 더 큰 이익을 돌려준다는 것이다.

자유무역론자인 미국 무역대표부의 수전 슈와브는 “한 나라의 식량안보를 위한 자급자족 전략이 다른 나라에는 재앙이 될 수 있다”며 “전세계 모든 나라들이 자급자족 전략을 채택한다면 세계의 식량 생산은 줄고 굶어죽는 사람은 더 많이 증가할 것”이라고 주장했다.

파스칼 라미 세계무역기구(WTO) 사무총장도 “지구상에는 폭우와 가뭄 등 자연환경의 제약으로 자체적으로 필요한 식량을 자급할 수 없는 나라들도 많다”면서 “만약 이집트가 필요로 하는 모든 곡물을 자체 생산하려 한다면 나일강물은 거의 말라 버리고 말 것”이라며 자유무역이론을 옹호했다.