질적성장 위한 혁신전략 시급<BR>고부가 산업섬유 생산체제화 “고강도 구조조정” 한목소리

“국내 섬유업체 8,7000여개사중 패션이나 디자인 기획능력을 갖춘 곳은 20%에 불과하다. 나머지 80%는 단순 하청업체에 머물러 있을 뿐이다.”

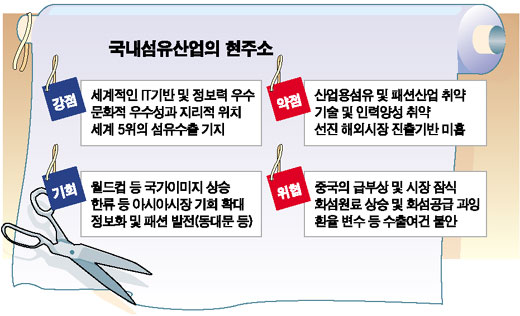

섬유산업연합회의 고위 관계자는 얼마전 기자와 만나 ‘세계 5위’라는 국내 섬유산업의 현주소를 이렇게 설명했다. 섬유산업이 제조업수의 16.2%를 차지하고, 고용인력의 12%에 이를 만큼 양적으로 팽창해 있지만 신소재 개발 미흡이나 디자인을 접목한 고부가 제품개발 능력은 열악하다는 얘기다. 특히 중국의 급부상에 따른 시장잠식과 고유가에 따른 원료가격 상승, 만성적인 공급과잉 등은 국내 섬유산업에 결코 만만치 않은 과제를 안겨주고 있다.

30년 넘게 섬유업체를 운영해온 한 최고경영자(CEO)는 이에 대해 “지금이 국내 섬유산업의 위기이자 기회”라며 “고부가 창출을 위한 노력 없이는 섬유업계의 비전도 없다”고 잘라말했다. 섬유산업이 새로운 환경 변화를 맞아 근본적인 체질 개선이 시급하다는 지적이다.

박훈 산업연구원 연구원도 “국내 섬유산업도 이제 양적 확대를 마감하고 기술과 디자인을 접목한 고부가 제품생산 체제로 구조를 바꿔야 한다”고 강조했다.

이런 점에서 일본과 독일이 섬유강국의 자리를 지켜낸 과정은 우리에게 교훈을 안겨주고 있다. 일본의 경우 80년대 들어 저가제품을 앞세운 대만과 한국 등의 추격으로 불황을 맞았다.

하지만 일본은 초기에 생산기지 해외이전 등 해외투자 활성화와 신섬유비전 발표, 대규모 구조조정, 노동력 절감을 위한 자동시스템 도입을 거쳐 아리미드ㆍ탄소섬유 등 고부가가치 섬유개발에 집중, 2000년에 들어서는 산업섬유 생산체제로 완전히 전환했다. 일본은 한발 더 나아가 정보통신(IT)은 물론 환경ㆍ안전개념을 접목시키는 등 섬유영역을 끝없이 넓혀가고 있다.

실제 일본의 경우 해외수출 비중 가운데 80% 이상을 단순 의류용 직물이 아닌 산업섬유 등 고부가 제품들이 차지하고 있다.

이와 함께 공급과잉을 맞고 있는 화섬업계의 고강도 구조조정이 시급하다는 견해도 설득력을 얻고 있다. 산업자원부 관계자는 이와 관련, “(화섬업계의 경우) 경영에 어려움이 없는 기업들이라도 폴리에스터 섬유 생산설비 및 인력을 20% 이상 감축하는 등 강도높은 구조조정을 추진해야할 것”이라며 정부의 적극적인 의지를 강조했다.

이 같은 구조개혁 이외에 패션디자인 산업의 경쟁력을 위한 투자 활성화도 해결해야할 과제다. 섬산련 관계자는 “디자인, 브랜드 이미지, 마케팅 능력 등 패션ㆍ디자인 기술인력은 선진국의 60% 수준”이라며 “중ㆍ저가품과 차별화가 안돼 중국 등과의 경쟁이 심화되고 있다”고 설명했다. 중국제품과 차별화해야 국내 섬유산업이 생존할 수 있고 차별화를 위해서는 패션ㆍ디자인 등의 인력양성이 시급하다는 지적이다.

이와 함께 규모의 성장에서 질적 성장으로 전환키 위한 혁신전략을 마련하고, 정부정책 중심의 전략에서 탈피해 업계 스스로 판단하고 선택해 투자하는 대안을 마련할 필요가 있다는 게 전문가들의 한결 같은 목소리다.