“낸드 플래시 메모리 시장을 긍정적으로 전망했지만 시장에서 (가격 조정을) 걱정하는 시각이 많습니다.”

31일 삼성전자(005930) 실적 콘퍼런스콜에서는 메모리 반도체 시장 전망에 대한 애널리스트들의 질문이 쏟아졌다. 모두 16개 질문이 나왔는데 절반에 가까운 7개가 반도체 관련으로 채워졌다. 메모리 반도체의 유례없는 폭발 성장을 보고 있노라면 한편으로는 불안감도 커지고 있다는 방증이다. 반도체 업계의 한 관계자는 “중장기적으로 ‘우상향’ 할 것이라는 의견이 많지만 적어도 올해 전망은 상당히 엇갈리고 있다”고 전했다. 반도체 시장 전망을 4가지 측면에서 짚어본다.

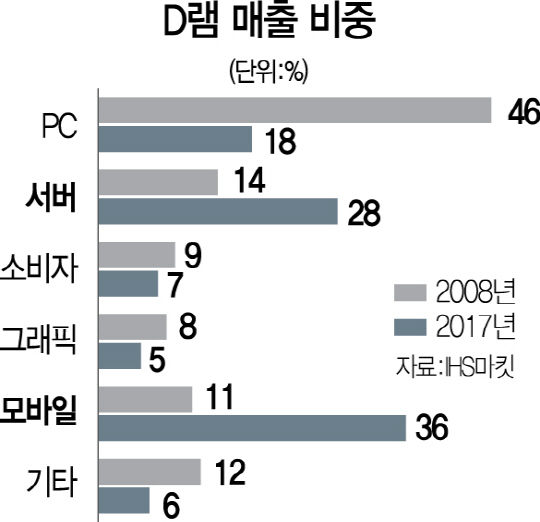

◇과거와 달라진 업황 사이클=메모리 반도체 시황은 과거 일정 주기로 냉·온탕을 오갔다. 하지만 최근 들어서 공급이 수요를 따라가지 못하면서 상승 곡선을 이어왔다. 업계 관계자는 “과거에는 PC 교체 주기에 맞춰 반도체 시황이 출렁였지만 이제는 PC향(向)뿐 아니라 모바일·서버 등 수요처가 이전보다 다양해져 과거 사이클을 그대로 대입하기 어렵다”고 말했다. 공급 측면에서도 변화가 적지 않다. 10년 전만 해도 D램 업체가 30여개에 달했지만 지금은 삼성전자·SK하이닉스(000660)·마이크론 3개 업체로 단순화됐다. 업체들끼리 치킨 게임을 벌일 만한 불안 요소가 줄어든 셈이다.

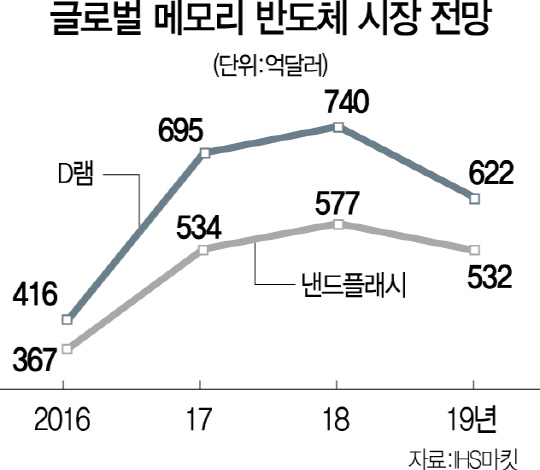

하지만 ‘고점 논란’은 여전하다. 모건스탠리는 지난해 11월 보고서에서 “메모리 시장 조사 결과 낸드 가격이 시장 기대보다 빨리 떨어질 수 있다”고 지적했다. 낸드 이외에 D램 가격도 꺾일 수 있다고 봤다. 반면 골드만삭스는 “메모리 사이클에 대한 우려가 과도하다”고 밝혔고, 가트너도 올해 메모리 반도체 시장 성장률을 4%에서 7.5%로 상향 조정했다. 지난해와 같은 두 자리 수 성장은 어렵지만 한 자리 수 내에서 성장은 가능하다 본 것이다.

◇극한의 미세공정…공급 확대 제한=‘대규모 시설투자→획기적 공급 확대’라는 도식도 변수가 생기고 있다. 높아진 기술 난도 때문이다. 전에는 미세공정이 1세대 진화하면 생산량이 50~60% 늘어나기도 했지만, 최근에는 미세공정이 극한에 이르면서 생산량 확대가 제한적이다. 미세공정은 반도체 웨이퍼 원판에 집적도를 높여 얼마나 칩을 많이 생산하느냐를 의미한다. 생산성과 직결된다.

반도체 업체 간 기술력 차이도 공급을 제한하는 요인이다. 여러 업체가 64단 3D 낸드를 개발했다 하더라도 제품력 차이 때문에 특정 업체에 주문이 몰리고 이 때문에 업체들도 마냥 공급을 늘릴 수 없다는 것이다. 삼성전자 관계자는 “64단 공급이 본격화하고 있지만 회사마다 기술 수준이 달라 시장 공급은 제한적”이라고 말했다.

◇서버용 반도체 수요 급증=메모리 반도체 최대 수요처였던 스마트폰과 PC 시장이 정체되고 있지만 이를 서버용 반도체가 상쇄할 것이라는 의견이 많다. 글로벌 정보기술(IT) 기업들이 데이터센터에 역대급 투자를 이어가고 있기 때문이다. 지난해 아마존·구글·마이크로소프트(MS)가 데이터센터 구축 등에 들인 비용만 36조원에 달하고 알리바바·텐센트·바이두 등 중국 기업들도 앞다퉈 데이터센터를 짓고 있다. IHS마킷에 따르면 글로벌 D램 매출 중 서버용 비중은 2008년 14%에서 2017년 28%로 두 배로 뛰었다. 반면 PC용 D램 매출 비중은 46%에서 18%로 곤두박질쳤다.

◇실행까지 제약 많은 中·美 견제=중국과 미국이 한국 반도체 업체들을 견제하고 있는 것도 변수다. 다만 실행 가능성에 대해선 의견이 엇갈린다. 중국 국가발전개혁위원회(발개위)는 최근 메모리 반도체 가격이 급등하는 상황을 경계하고 있다면서 공급 업체들의 담합 여부 조사에 나섰다. 메모리 시장을 80% 이상 점유하고 있는 삼성전자와 SK하이닉스를 겨냥한 조치다. 만약 발개위가 담합 사실을 적발한다면 벌금 부과 등의 후속 조치가 따를 수는 있다. 미 국제무역위원회(ITC)도 최근 한국산 메모리 반도체가 자국 기업의 특허를 침해했는지 여부를 조사하기 시작했다. 업계의 한 관계자는 “중국과 미국 모두 한국산 메모리 없이는 스마트폰 등 전방 산업이 작동하기 어렵다는 점에서 자국 기술 수준이 뒷받침되지 않는 한 수입을 제한할 가능성은 낮다”고 지적했다.

/한재영·신희철기자 jyhan@sedaily.com