# 최근 서울 여의도에 3만여명의 택시기사들이 집결했다. 오는 17일로 예정된 카카오 카풀 서비스 출시를 막기 위해 국회를 압박하고 나선 것이다. 참석자들은 “생존권을 보장하라”며 카카오모빌리티의 ‘카풀’ 애플리케이션 영업행위 금지를 촉구하는 한편 이른바 ‘카풀 저지 법안’으로 불리는 ‘여객자동차 운수사업법’ 개정안 3건을 상정하라고 목소리를 높였다.

# 지난 11월 현대차는 동남아시아 차량호출 서비스 기업 ‘그랩’에 2,840억원 규모의 투자를 결정했다. 올해 들어 ‘미고’ ‘레브’ ‘카넥스트도어’와 손잡으며 사업 영역을 넓히고 있지만 국내에는 단 한 건의 투자가 없다. 지난해 국내 카풀 서비스 업체 ‘럭시’에 50억원을 투입했지만 택시 업계의 반발과 운행 규제에 부딪혀 있는 지분도 모두 팔아치웠다.

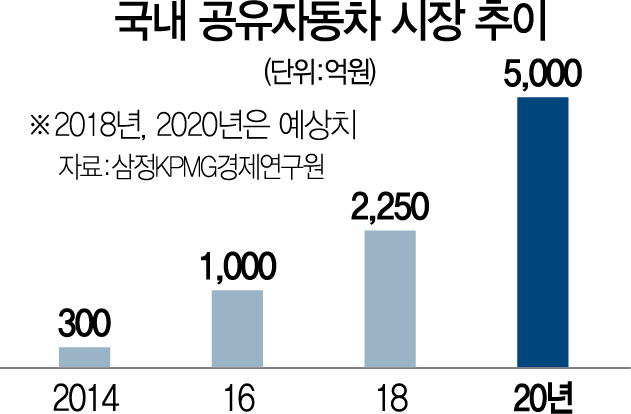

차량공유 플랫폼은 눈부신 성장을 거듭하고 있다. 미국·중국·동남아 사람들에게 ‘우버’ ‘디디추싱’ ‘그랩’ 같은 승차공유 서비스는 필수 서비스로 자리매김한 지 오래다. 자동차산업의 미래가 플랫폼에 있다고 판단한 GM·도요타 등 글로벌 자동차업체는 거금을 쏟아붓고 있다.

국내 플랫폼 업체의 사정은 이런 상황과는 영 딴판이다. 대규모 자금조달은커녕 규제와 사회적 반발에 가로막혀 첫발도 제대로 떼지 못하고 있다. 현대차는 국내에서 손잡을 파트너를 찾지 못해 해외에 나가 돈을 투자하고 있다. 업계의 한 관계자는 “소유에서 공유로의 변화는 거부할 수 없는 흐름”이라며 “당장의 반발을 우려하다 글로벌 업체에 의해 타의로 시장이 열리고 이들이 서비스를 독점하면 더 큰 피해만 낳을 뿐”이라고 우려했다.

◇디지털 차량공유 플랫폼의 등장=자동차에 공유 서비스를 접목하려는 시도는 낯설지 않다. 주변의 지인들이 모여 카풀로 출퇴근하던 시도는 이전부터 있었다. 기술의 발전으로 공유 서비스는 변곡점을 맞이했다. 디지털 서비스를 활용한 플랫폼이 등장한 것이다. 남의 차를 타기 위해서는 어느 정도 신뢰가 쌓여야 하는데 플랫폼이 제공하는 평판 시스템이 이런 신뢰를 제공한다. 모든 차량에는 실시간 위치추적 시스템을 달거나 이용자 후기를 바탕으로 점수를 매기는 식이다.

사람이 늘면서 플랫폼 경쟁력은 더해간다. 탑승자 수만큼 운임을 나눠내는 만큼 승객 입장에서는 더 저렴하게 서비스를 이용할 수 있다. 누적된 이용 실적을 바탕으로 더 빠른 픽업 및 운송이 가능해진다. 디지털 네트워크를 활용한 차량 플랫폼의 위상이 갈수록 커지는 배경이다. 차량공유 서비스의 한 형태인 카헤일링 시장의 전 세계 순매출은 2017년 318억달러 에서 2021년 701억달러로 연평균 21% 이상 성장할 것으로 전망된다. 이용자 수도 2021년 약 5억3,950만명까지 불어날 것으로 예상된다.

자율주행차라는 혁신도 플랫폼에 날개를 달아주고 있다. 차량공유 플랫폼 업체의 수익구조에서 75% 이상의 비용이 운전자에게 돌아간다. 하이투자증권이 분석한 2017년 우버의 연간 손익계산서를 보면 총매출 100%에서 파트너에게 지급되는 비용이 77.9% 수준에 달한다. 여기에서 소요되는 원가를 제외한 매출총이익률은 10% 수준에 불과하고 영업 및 지원비, 마케팅비, 연구개발비, 일반관리비, 감가상각비 등을 제하면 영업이익률이 -10%까지 떨어진다. 하지만 운전자가 필요없는 자율주행의 시대가 되면 손익분기점이 급격히 낮아지게 된다.

◇완성차 제조업체 입지 흔들=플랫폼의 등장으로 기존 완성차 업체의 입지가 뿌리째 흔들리고 있다. 공유 서비스를 이용하는 사람이 늘수록 차량 보유 필요성을 느끼지 못하는 사람이 늘어서다. 시장조사업체 IHS는 공유 서비스 확산으로 2040년 중국·미국·유럽 등의 신차 판매가 지금보다 1,300만대 줄어들 것으로 내다봤다. 지난해 글로벌 신차 판매의 15%, 세계 5위 현대·기아자동차 연간 판매량의 두 배에 달하는 규모다.

미래 먹거리로 분류되는 자율주행차의 경쟁력도 플랫폼이 좌우한다. 개별 차의 운행데이터가 자율주행차의 성패와 직결되기 때문이다. 수백만의 이용자를 거느린 플랫폼에서 배제되는 순간 자율주행차 경쟁에서 낙오될 수밖에 없다. 현대차뿐만 아니라 BMW·폭스바겐·GM 등 주요 글로벌 자동차업체들이 필사적으로 차량공유 사업 확장에 나서는 것은 이런 이유에서다.

◇사회적 균열 우려해 미래 산업 포기해서야=한국은 차량공유 플랫폼의 불모지다. 핵심 사업인 카헤일링만 보더라도 규제에 가로막혀 개시도 하지 못하고 있다. 여객자동차 운수사업법 제81조 1항은 자동차의 유상운송을 금지하고 있다. 택시기사 등 공유 서비스를 향한 반발이 강해 개선 여부도 불투명하다. 전국택시운송사업조합연합회에서 ‘카풀제한법’의 조속한 통과를 요구하며 국회를 압박하는 일은 상징적이다.

공유를 통해 차량 이용의 효율과 경제성을 크게 높일 수 있는 혁신의 기회가 사라지고 있는 것이다. 플랫폼은 눈덩이 효과를 지닌다. 선도 기업들이 등록된 각종 정보를 활용해 서비스를 개선하면 사람이 더 몰린다. 몰릴수록 더 많은 정보가 쌓이는 만큼 선순환이 이어진다. 후발주자와의 격차가 기하급수적으로 벌어진다는 얘기다.

업계의 한 관계자는 “다양한 브랜드의 자동차 업체가 서로 다른 디자인과 성능으로 판매 경쟁을 벌이는 지금과 달리 완전자율주행과 차량공유의 시대는 플랫폼과 제휴한 소수의 업체만 살아남을 것”이라고 전망한다. 다른 관계자는 “근본적으로 기술혁신과 사회적 반발 사이 균형점을 찾아줄 대원칙을 세워야 한다”며 “사회 전체의 이익을 우선으로 삼고 피해 업체를 지원하는 등 절충점을 찾아야 한다”고 조언했다.