“전과도 없고 하니까 벌금 정도 나오겠지.” “나 2,000억 있어. 신고해도 벌금 내면 땡이야.”

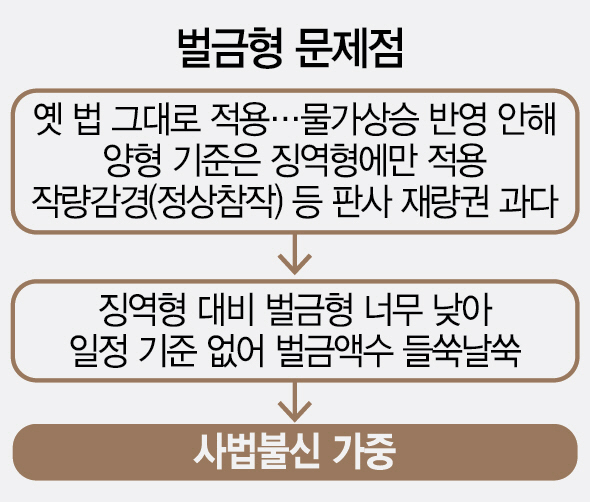

최근 언론에 알려진 양진호 한국미래기술 회장의 발언이다. 제왕적 ‘갑질’과 각종 범법행위로 지탄받는 양 회장이 수년간 무탈했던 배경에는 법조계의 전관예우가 자리하고 있다. 유전무죄의 전형적인 모습을 보여준 사례다. 돈만 있으면 징역도 벌금으로 바꿀 수 있다는 인식은 재판거래 파문으로 확산된 사법 불신에 다시 불을 질렀다. 사법 불신의 이면에 뿌리 깊게 자리 잡은 벌금형의 문제점을 기획 시리즈로 집중 진단한다.

‘총 23억7,200만원의 학교급식 부정낙찰에 대한 벌금은 500만원.’

대전의 한 급식업체 대표 A씨는 낙찰률을 높이기 위해 가족 명의로 다른 급식업체를 설립했다. 어디서 낙찰을 받더라도 모든 업무를 공동 진행하기로 했다. 그리고 지난 2013년 5월부터 2016년 11월까지 자신이 운영하는 업체와 가족 명의 업체를 동시에 내세워 3년6개월 동안 총 370차례, 23억7,200만원 규모의 급식을 납품했다. 학교급식 입찰 시스템 규정에는 타 업체의 명의를 빌려 입찰에 참가하거나 같은 지역의 동일건에 대해 중복 투찰해서는 안 된다고 돼 있다. 경찰과 검찰은 A씨가 전자입찰의 공정성을 저해했다고 보고 재판에 넘겼다. 하지만 대전지방법원은 8월 벌금 500만원을 선고했다. 형법 315조에는 ‘위계 또는 위력 기타 방법으로 경매 또는 입찰의 공정을 저해한 자는 2년 이하 징역 또는 700만원 이하 벌금에 처한다’고 규정돼 있다. 이 조항은 1995년 12월29일 개정된 이래 그대로다.

형법의 상당수 벌칙조항이 1995년 개정 이후 바뀌지 않았다. 경제발전과 물가상승 등의 영향을 전혀 받지 않은 셈이다. 사기와 공갈죄 형벌도 23년 동안 ‘10년 이하 징역 또는 2,000만원 이하 벌금’을 유지하고 있다. 이 사이 금은 4.6배, 시중 노임단가는 3.9배 올랐다. 서울중앙지검의 한 검사는 “사기 사건이 여전히 늘고 있고 규모도 커지고 있다”면서 “그 이유 중 하나는 속된 말로 ‘사기는 남는 장사’라는 인식”이라고 말했다. 사기를 쳐 처벌받더라도 징역형은 별로 없고 벌금형이 대부분인데다 사기 친 돈으로 합의금과 벌금을 내더라도 남는다는 얘기다.

이찬희 서울지방변호사회 회장은 “현행 벌금형은 부유한 사람에게 아무런 부담이 되지 않는 처벌로 전락하면서 형벌로서의 억지력을 잃었다”며 “평등의 가치를 실현하지 못하고 시대를 제대로 반영하지 못한다는 문제점을 보이고 있다”고 진단했다.

박기석 대구대 경찰행정학과 교수는 “현대 범죄의 상당수가 금전적 이익을 목적으로 하는 범죄로 나아가고 있기 때문에 이들 범죄에 대해서는 재산 박탈을 내용으로 하는 벌금형이 효과적”이라며 “벌금형을 징역형의 부수적인 벌로 볼 것이 아니라 징역형과 어깨를 나란히 하는 주된 형종으로 삼아야 한다”고 밝혔다. /특별취재반=탐사기획팀 (안의식팀장 정두환선임기자 김상용기자 이지윤기자. 사회부 법조팀(김성수선임기자 안현덕기자 윤경환기자) miracle@sedaily.com