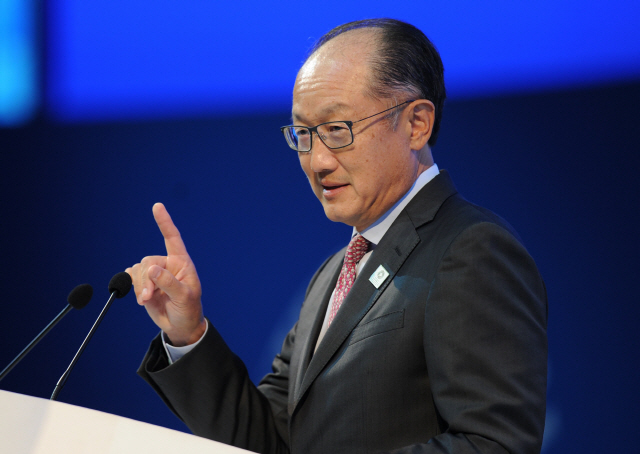

김용(59·미국명 Jim Yong Kim) 세계은행 총재가 7일(현지시간) 돌연 사임을 발표하면서 도널드 트럼프 미국 대통령이 차기 총재를 선출할 수 있게 됐다.

1945년 2차대전 후 각국 재건 자금 지원을 위해 설립된 세계은행은 최대 지분을 가진 미국의 주도로 운영돼왔다. 그런 만큼 세계은행 총재 선임권을 미국 대통령이 갖는 것은 일종의 불문율로 인정된다. 때문에 한국계 미국인인 김 총재를 포함해 역대 세계은행 총재는 모두 미국인이었다.

버락 오바마 전 대통령이 지명한 김 총재가 내달 1일자로 사임하면서 트럼프 대통령이 선호하는 인물이 차기 총재 자리에 앉게 됐다. IMF, 세계무역기구(WTO)와 함께 세계 3대 국제경제기구로 꼽히는 세계은행의 사령탑이 ‘트럼프의 사람’으로 교체되면서 다른 국가, 특히 신흥국들 사이에 긴장감이 감돈다. 그동안 트럼프 대통령은 다자주의와 국제기구의 역할과 존재 자체에 회의적인 입장을 고수하고 있다. 특히 그는 미국과 같은 선진국이 개발도상국들을 재정적으로 지원하는 데 노골적으로 불만을 표해 왔다. 189개 회원국을 둔 세계은행은 세계 빈곤 퇴치와 저개발·개발도상국 경제발전 재정 지원을 맡고 있는 만큼 신흥국들의 불안도 커지고 있다.

김 총재가 임기 만료를 3년이나 앞두고 갑작스럽게 사임한 것과 관련해서도 트럼프 정부와의 갈등이 한 요인일 수 있다는 관측이 제시됐다. 트럼프 정부는 지난해 세계은행의 130억달러(약 14조5,000억원) 자본 증액에 반대하다가 찬성으로 돌아섰다. 당시 세간은 이를 김 총재의 ‘승리’라고 평가한 바 있다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미국이 증자를 반대했던 이유는 중국이 이미 금융시장 접근권을 충분히 확보했음에도 불구하고 세계은행이 여전히 중국에 대출을 많이 하고 있다는 것이었다. 미국은 세계은행이 대중국 대출을 줄이겠다는 양해를 구해 미국을 찬성으로 돌려세운 것으로 알려졌다.

IMF에서 중국을 담당했던 에스와르 프라사드 코넬대 교수는 NYT에 “김 총재는 트럼프 정부를 달래는 한편 트럼프 정부가 적대적으로 대하는 지역에서 세계은행 일을 하는 데 솜씨 좋게 균형을 맞췄다”며 “새로 올 총재는 다자주의를 대하는 트럼프 정부의 노골적인 적개심에 맞추면서 세계은행 정당성을 지키는 어려운 과제를 맡게 될 것”이라고 강조했다. 트럼프 대통령이 차기 총재로 누구를 지명하든지 세계은행 회원국들과 기구 내부에서 갈등과 불만이 터질 가능성이 농후하다는 지적이다.

블룸버그통신에 따르면 일부 회원국들은 신흥시장을 대표하는 인물이 총재를 맡아야 한다고 주장하고 있다. 실질적 총재 지명권이 미국에 있다고 해도, 형식적으로 인선 절차를 관리하며 최종 인선 권한을 갖는 것은 189개 회원국을 대표하는 이사회다. 미국 싱크탱크 글로벌개발센터(CGD)의 스콧 모리스 선임연구원은 블룸버그에 “언제나 실제로는 동맹의 문제였고 그중 75년간 유지된 핵심 동맹은 미·유럽 동맹”이라며 “이것이 유지되고 있다고 볼 강한 근거를 찾기가 어렵다”고 말했다. 이어 그는 트럼프 정부가 세계은행에 노골적인 적대를 밝혀온 인물을 총재 후보로 지명한다면 다른 국가들의 반발에 부딪힐 수 있다면서 “나가서 다른 회원국들로부터 지지를 얻어내야 하는데 이를 확실히 보장할 수 없는 일”이라고 강조했다.

김 총재는 오바마 전 대통령의 지명을 처음 받았던 2012년 나이지리아 당시 재무장관과 경선을 벌였다. 미국 지명자가 총재 자리를 두고 신흥국 도전자와 경합을 벌인 것은 사상 처음이다. 이후 오바마 전 대통령은 2016년 김 총재의 연임을 재빨리 승인하며 이런 상황이 재발하는 것을 막기도 했다.

그러나 당시 세계은행 직원 1만5,000명 중 9,000명이 참여하는 직원단체는 세계은행이 “리더십 위기”에 부닥쳤다며 집권을 둘러싼 “밀실 거래”를 멈추라고 항의한 것으로 전해진다. 또한 김 총재 재임기 세계은행은 국부펀드, 금융업체를 비롯한 민간 투자자들을 재원으로 삼는 방안을 추진했으며 이는 선진국이 빈국과 개발도상국을 돕는 세계은행의 전통적인 모델을 고수하려는 이들의 반발에 부딪히는 등 갈등요인이 기구 내부에 도사리고 있는 것으로 알려졌다. /이다원 인턴기자 dwlee618@sedaily.com