“브렉시트에서 여전히 핵심 쟁점이 되는 것은 북아일랜드-아일랜드 국경 간 ‘안전장치(backstop·백스톱)’다.”(BBC)

‘브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴, Brexit)’ 정국이 지난해 이래 무수한 논의와 수차례에 걸친 의회 표결을 거치고도 여전히 안갯속을 헤매면서 지난 수개월간 브렉시트 문제가 한 발짝도 진전을 이루지 못한 요인이 된 ‘안전장치’ 문제가 새삼 주목을 받고 있다. 영국과 유럽연합(EU) 합의안에 담긴 ‘안전장치’ 조항은 브렉시트 이후 영국 영토인 북아일랜드와 EU 회원국인 아일랜드 국경에서 엄격한 통행·통관 절차가 부활하는 것을 막기 위해 영국을 EU 관세동맹에 일정 기간 잔류시킨다는 내용이다. 보수당 내 브렉시트 강경파는 이것이 완전한 브렉시트를 가로막는다며 반대 입장을 굽히지 않고 있지만 ‘안전장치’가 브렉시트의 ‘아킬레스건’으로 자리하게 된 데는 보다 뿌리 깊은 배경이 있다. 바로 북아일랜드와 아일랜드 간 ‘피의 역사’다.

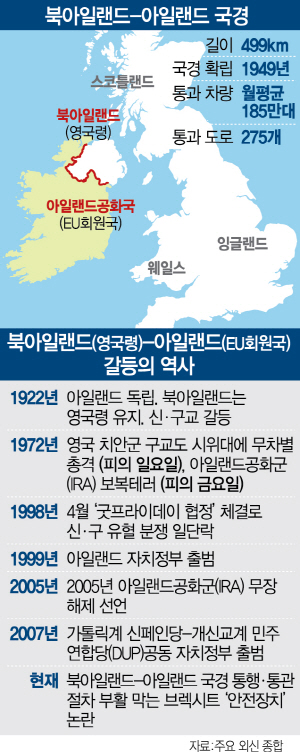

수백 년간 영국 지배를 받았던 아일랜드는 지난 1922년 독립했지만 아일랜드계 구교도(가톨릭)보다 영국계 신교도가 많은 북아일랜드는 여전히 영국령으로 남았다. 이때부터 싹트기 시작한 신·구교 갈등은 이후 영국 정부가 소수 가톨릭계 주민에 대해 차별적 정책을 취하면서 걷잡을 수 없이 확대됐다. 1972년 1월에는 영국군이 시위하던 구교도 시민들에게 발포해 14명이 숨지는 최악의 유혈 사태가 빚어졌다. 이른바 ‘피의 일요일’이라고 불린 참사에 맞서 구교도들은 아일랜드 섬의 통일을 기치로 내건 무장투쟁조직 아일랜드공화국군(IRA)을 중심으로 크고 작은 테러를 저지르는 등 ‘피의 악순환’이 끊이지 않았다. 반세기 가까이 이어진 유혈 충돌은 1998년 4월 영국과 아일랜드가 벨파스트 협정을 맺으면서 전환점을 맞게 된다. 부활절 이틀 전 체결돼 ‘굿 프라이데이’ 협정이라고 일컫는 벨파스트 협정은 아일랜드와 북아일랜드 간 자유로운 통행과 통관을 보장하는 대신 아일랜드는 북아일랜드 영유권을 포기하는 것을 핵심으로 한다. 당시 외신들은 굿프라이데이 협정 타결로 이전 30여년간 이어진 유혈 분쟁이 일단락됐다고 평가했다.

하지만 협정 체결 20여년이 지난 지금 브렉시트를 계기로 갈등의 불씨는 다시 살아나기 시작했다. 영국이 EU를 탈퇴하면 EU 회원국인 아일랜드와 영국령 북아일랜드 사이의 국경을 어떻게 해야 할지가 쟁점으로 떠오른 것이다. 아직까지 ‘피의 역사’의 기억이 생생한 이들 사이에서는 지난 30년간 잠재됐던 북아일랜드 내 신·구교도 간 갈등이 브렉시트 이후 재연될 수 있다는 우려가 팽배해 있다. 만일 아일랜드와 북아일랜드에 갑작스럽게 통행·통관의 자유가 사라져 다시 국경선이 그어질 경우 북아일랜드에서는 과거와 같은 충돌이 언제든 재연될 수 있다. 가톨릭계 중심의 아일랜드 신페인당이 ‘안전장치’ 유지를 고수하는 것은 이 때문이다.

하지만 영국 집권 여당인 보수당과 민주연합당(DUP)은 안전장치로 영국과 북아일랜드 사이에 통관규제가 적용되면서 영국의 통합성이 저해될 수 있다고 반발한다. 게다가 ‘안전장치’에 대한 반발은 아일랜드뿐 아니라 영국의 역사적 전통과도 맞물려 있다. 지리적 여건 때문에 역사적으로 유럽과 일정 거리를 두면서 ‘대영제국’의 위상을 일군 영국인들의 의식 속에는 “유럽과 함께하지만 유럽에 속하지는 않는다”는 고립주의 전통이 뿌리 깊게 자리하고 있어 EU에 영국을 묶어둘 수 있는 안전장치에 대한 강한 반발감을 일으키는 것이다.

이러한 역사적 배경 때문에 ‘안전장치’는 쉽사리 해결할 수 없는 브렉시트의 여전한 ‘아킬레스건’으로 자리하고 있는 셈이다.